La storia di Simone Leigh, Leone d’oro alla Biennale di Venezia

Premiata con il Leone d’oro come miglior artista alla Biennale di Venezia, Simone Leigh è la prima donna nera a rappresentare gli Stati Uniti nella kermesse lagunare

Simone Leigh, 55 anni, nata a Chicago, è la prima artista donna nera a rappresentare gli Stati Uniti d’America alla Biennale di Venezia. Il Leone d’oro a lei assegnato parla di molte cose, più di quante ci si possa immaginare: di decolonizzazione, di partecipazione, di innovazione sociale, di cultura immateriale, del ruolo dell’artista nella realizzazione materica delle sue opere e di un riscatto che per molti è solo all’insegna del “politically correct”, ma che invece ci racconta qualcosa di straordinariamente importante: la messa in discussione dell’alterità proprio tramite uno strumento tipico dell’esaltazione dello Stato-Nazione come la Biennale. Ma procediamo con ordine.

Simone Leigh. Sovereignty. Padiglione USA. 59. Biennale di Venezia, 2022. Courtesy the artist & Matthew Marks Gallery. Photo Timothy Schenck © Simone Leigh

IL PADIGLIONE AMERICANO DI SIMONE LEIGH

Intitolata Sovereignty, la mostra inizia già all’esterno del padiglione con un’installazione che ricopre l’edificio con un tetto in paglia ispirato alle residenze dell’Africa occidentale: intervenendo su forme e materiali, Leigh trasforma l’originale facciata palladiana in un palazzo dell’Africa occidentale degli Anni Trenta, con il classico tetto di paglia, una sovrastruttura dal sapore kitsch, potremmo dire oggi, che invece punta il dito verso un riferimento molto specifico: l’Esposizione coloniale internazionale di Parigi del 1931, quelle esposizioni internazionali che avevano l’intento, esattamente come i musei, di esaltare e legittimare la costituzione dello Stato-Nazione e le sue conquiste attraverso l’arte, esponendo al mondo il proprio patrimonio culturale e il patrimonio acquisito tramite la colonizzazione, vetrine politiche e sociali di straordinaria importanza. A questa tematica, alla nascita dello Stato-Nazione e al rapporto con le grandi esposizioni universali, fa riferimento sin da subito la Leigh, invertendone i paradigmi.

Il titolo della mostra ci racconta il nodo centrale dell’analisi dell’artista: il concetto di indipendenza individuale e collettivaː “Essere sovrani significa non essere soggetti all’autorità, ai desideri o allo sguardo altrui, ma essere autori della propria storia”.

Procedendo e immergendosi nell’esposizione, nel cortile esterno si trova la scultura monumentale in bronzo Satellite, l’ispirazione è una maschera a forma di busto femminile delle popolazioni Baga della costa della Guinea, usata nelle cerimonie rituali per comunicare con gli antenati. Al vertice della statua non una testa ma una grande antenna satellitare in bronzo, per attualizzare il significato della comunicazione, della relazione con gli antenati ma anche con il mondo presente, con la società che deve essere capace di ascoltare, di sentire, di empatizzare con quella storia.

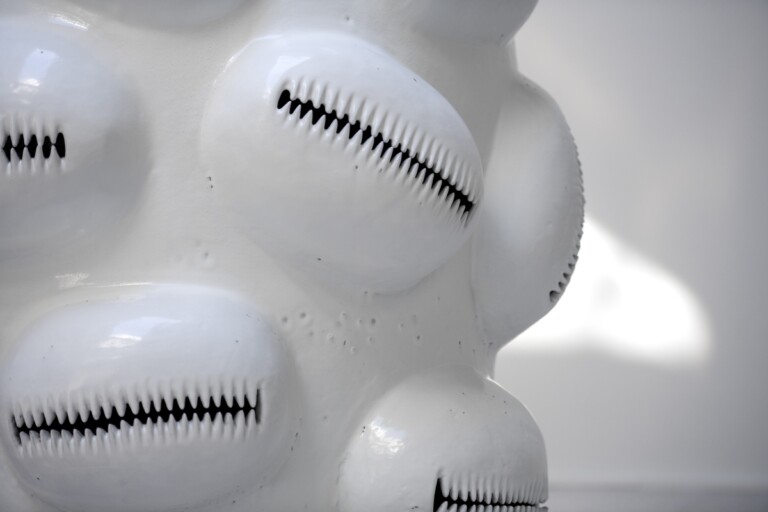

Ad attrarre sin da subito sono la varietà di forme e materiali con i quali l’artista si cimenta, utilizzandoli e plasmandoli con la medesima destrezza ed efficacia, dal bronzo alla ceramica smaltata, dalla raffia all’acciaio. Simone usa una strategia da lei definita “la creolizzazione della forma”, fondendo linguaggi culturali disparati e mescolando riferimenti all’arte dell’Africa occidentale dell’Ottocento, la cultura materiale dei primi neri americani e la storia coloniale delle esposizioni internazionali.

La commistione profonda tra passato presente, tradizione materiale e immateriale è un’altra delle finezze della Leigh, in grado non solo di spaziare liberamente dal figurativo all’astratto, ma anche conoscitrice profonda della materia e capace di restituire un immaginario culturale ricco e complesso.

Simone Leigh, 2021. Artworks © Simone Leigh. Courtesy the artist and Matthew Marks Gallery. Photo credit Shaniqwa Jarvis

LA STORIA DI SIMONE LEIGH

Simone Leigh è figlia di missionari giamaicani, cresce nella South Side di Chicago, in un quartiere in cui vigeva la separazione fra bianchi e neri. Nel descrivere la sua infanzia ha dichiarato: “Tutti erano neri, quindi sono cresciuta sentendo che il colore della mia pelle non predeterminava nulla di me. È stato molto positivo per la mia autostima. Mi sento ancora fortunata a essere cresciuta in quel crogiolo”.

Dopo la laurea Leigh decide di intraprendere la carriera di assistente sociale, dimostrando quella sensibilità e quella capacità relazionale che faranno delle sue performance artistiche un caso straordinario di partecipazione. Ma sono gli studi di filosofia, culturali ed etnografici a farla approdare all’arte come mezzo espressivo delle sue istanze, il suo rapporto con la cultura africana è infatti prioritariamente materico, la sua formazione in ceramica americana si combina con un interesse per la ceramica africana e il suo rapporto con la materia è totalizzante. Come ha spiegato Eva Respini, capo curatore dell’ICA, nel raccontare le fasi di preparazione dell’opera veneziana: “Simone sta lavorando con i modelli in creta al 100%, il che è incredibilmente raro, la sua mano tocca tutto. L’attenzione a ogni dettaglio, a ogni superficie, si traduce in opere che sono personali e umane“.

Ed ecco dunque che un altro dei grandi temi della contemporaneità, ovvero la paternità, o meglio la maternità, di opere concettualmente ideate dall’artista ma non realizzate dall’artista stesso, trova in Simone Leigh una risposta di grande forza: l’artista torna a voler conoscere profondamente la materia, a metterci le mani, in questo caso non più per ragioni prettamente stilistiche, ma per non interrompere il flusso di personalizzazione e di umanità che opere dal contenuto fortemente politico e sociale richiedono.

Immergendosi poi nel padiglione troviamo sculture in bronzo ispirate a cartoline coloniali, come Last Garment, stereotipo della lavandaia nera proposta in una fotografia di fine Ottocento dal governo coloniale britannico per invitare i turisti a visitare la Giamaica, “paradiso tropicale”. La scelta di promuovere la Giamaica tramite la fotografia di una lavandaia aveva un duplice intento nel colonizzatore di allora: richiamare i temi della casa, dell’accoglienza, delle abitudini antiche del luogo, e dall’altra si puntava l’attenzione sul fatto che il luogo fosse abitato da persone disciplinate e pulite. Ma troviamo anche opere d’arte africane diasporiche, come i cosiddetti bastoni di potere, dotati di particolari funzioni spirituali o di vigilanza (Sentinella) o il bronzo monumentale Sharifa, dedicato alla scrittrice Sharifa Rhodes-Pitts.

Il titolo della mostra evoca il duplice significato di “grinta” ‒ in realtà grittin è un termine vernacolare afroamericano che significa “adottare una posizione di protezione”, per rappresentare da un lato la perseveranza e lo stoicismo incarnati dalle sue figure così come la scelta dei materiali che usa per realizzarle. Grittin evoca infatti “l’atteggiamento di protezione, resilienza, stoicismo” delle donne nere e ne esalta la consapevolezza e il contributo nella società. Grit è però anche “la qualità tangibile della sabbia o della pietra con cui sono fatte“.

Simone Leigh, Sentinel, 2022, bronzo, 492.8 x 99.1 x 59.1 cm. Courtesy the artist & Matthew Marks Gallery. Photo Timothy Schenck © Simone Leigh

L’ARTE DI SIMONE LEIGH IN MOSTRA A VENEZIA

I temi chiave del padiglione sono una sintesi delle voci che Simone Leigh ha sempre voluto far emergere nella sua arte: dare voce a coloro che non sono stati rappresentati se non tramite un occhio coloniale, ribadire la possibilità di autorappresentarsi e di autodeterminarsi; la retorica lascia spazio ad azioni concrete e in questo gli studi sociali della Leigh si fanno sentire con forza: la mostra sarà infatti l’occasione per dare il via a una interconnessione globale sul pensiero femminista nero al fine di coltivare le connessioni intergenerazionali e interdisciplinari tra i pensatori che si occupano del femminile e delle donne nere. Inoltre è stata costruita una collaborazione con un college femminile storicamente nero, lo Spellman di Atlanta, le cui studentesse hanno partecipato a tutte le fasi della realizzazione del padiglione: l’obiettivo è preparare giovani donne di colore a lavorare nelle arti e nei musei, un mondo finora dominato dai bianchi.

Benché Leigh si definisca prioritariamente una scultrice, la sua produzione è vasta e piena di medium differenti: negli ultimi due decenni ha infatti creato un opere che guardano alla scultura, al video e alla performance, incentrate sull’interiorità della femme nera.

L’etica collaborativa che caratterizza i video e i programmi pubblici di Leigh rende omaggio a una lunga storia di collettività, comunità e cura delle donne nere, è questa metodologia partecipativa e collaborativa che ha reso le sue performance innovative e di impatto nel panorama artistico odierno. Due esempi tra tutti sono i progetti Free People’s Medical Clinic e The Waiting Room. Il primo era ispirato a una nozione allargata di medicina, con radici in esperienze alternative di assistenza nate all’interno della comunità nera degli Stati Uniti, come quella dello United Order of Tents, un’organizzazione segreta di cura e supporto fondata da donne afroamericane a metà Ottocento, o dei volontari delle cliniche del Black Panther Party, attive dagli Anni Sessanta agli Anni Ottanta del Novecento. Qui Leigh, con l’ausilio di assistenti sociali, aveva allestito un centro benessere con sessioni di yoga, pilates, massoterapia, Black Folk Dance, nutrizione e massaggi, gestito da volontari con uniformi infermieristiche ispirate al XIX secolo, cui faceva da contrasto temporale una cabina per DJ gestita dall’artista Charles Fembro, caratterizzata dall’emissione di forti suoni pulsanti e da un’illuminazione viola a impulso elettronico. The Waiting Room nasceva invece con l’intento di onorare Esmin Elizabeth Green, donna di colore morta a causa di coaguli di sangue dopo essere stata seduta in una sala d’attesa di un ospedale di Brooklyn per 24 ore in attesa di una visita. L’intento era però anche in questo caso offrire una visione alternativa dell’assistenza sanitaria modellata dall’esperienza femminile afroamericana, rifacendosi alla nozione di medicina in chiave olistica. The Waiting Room aveva l’ambizione di dialogare con un pubblico ben più ampio dei frequentatori abituali di un museo, promuovendo attività di assistenza pubbliche e private basate sull’intersecarsi delle tradizioni mediche. Al di fuori dell’orario di apertura del museo la mostra era visitabile come The Waiting Room Underground, con workshop privati gratuiti e un omaggio al lavoro sanitario delle Black Panthers e dello United Order of Tents. A corollario della mostra erano stati organizzati workshop su autodifesa, economia domestica e autocoscienza, lezioni di batteria Taiko per giovani LGBTQ e stage estivi al museo per adolescenti.

Durante la sua permanenza al New Museum, Simone Leigh ha inoltre fondato un’organizzazione chiamata Black Women Artists for Black Lives Matter (BWAforBLM), un collettivo di donne nere, artisti queer e di identità non binarie.

L’arte della Leigh assume una funzione sociale nel presente uscendo dal museo, dialogando con la società, unendo psicologia, etica, filosofia, scienze sociali, etnografia e studio della materia, in un contatto relazionale costante in cui l’alterità e il rapporto con essa diventano chiave di lettura per un cambiamento non stilistico ma sociale.

Simone Leigh, Jug, 2022, gres smaltato, 158 x 103.5 x 116.2 cm. Courtesy the artist & Matthew Marks Gallery. Photo Timothy Schenck © Simone Leigh

ARTE E SOCIETÀ SECONDO SIMONE LEIGH

La scelta di Leigh – non solo la sua premiazione ma la stessa scelta di presentare, da parte degli Stati Uniti, la prima artista di colore – non ha certamente evitato le polemiche relative al politically correct e alla necessità, proprio in questo momento, da parte degli Stati Uniti, di “ripulire” un’immagine sempre più compromessa da emergenze sociali che si sono rese evidenti con il movimento Black Lives Matter. Mai come ora risulta manifesta una dicotomia interna al processo per le grandi potenze occidentali: da una parte il desiderio di integrazione e accettazione di eredità culturali differenti rispetto a quella eurocentrica, il proliferare di manifestazioni, consapevolezza, movimenti di solidarietà, dall’altra l’approssimazione di questi tentativi, spesso contraddetti da leggi e decisioni europee su immigrazione, cittadinanza e diritti civili che mostrano la scomoda situazione di dover non solo fare i conti con il proprio passato, ma di dar loro significato nelle scelte presenti. La Biennale si presenta come il palco per trovare nuova soluzione alle narrazioni colonialiste che sono da decenni in fase di decostruzione, costringendoci a rileggere la relazione tra il progetto coloniale e il presente, ma anche a elaborare le strategie di resistenza per attuare un cambiamento nel nostro sguardo, una decolonizzazione dello sguardo, aprendo la via a nuove forme di soggettività e a nuove pratiche di liberazione.

Il tentativo potrebbe risultare una contraddizione in termini: l’emblema dello Stato-Nazione, l’organizzazione stessa della manifestazione divisa per nazioni, si proclama luogo di dialogo, di partecipazione, di ibridazione. Non sono mancati negli anni gli stimoli dell’arte alla riflessione su questi temi, ma difficilmente si è superata la mera denuncia. L’occasione che ci offre la Leigh, tramite un’arte che non casualmente parte dalla sua esperienza di assistente sociale, è un piccolo, esile ma urlato passaggio verso una dimensione capace di far divenire l’arte strumento di innovazione sociale, di far partecipare la cittadinanza grazie a installazioni chiare, che parlano un linguaggio mai criptico ma essenziale, che punta alla coscienza etica e sociale dei visitatori, che fa muovere la società, che segna un punto importante nel processo di consapevolezza.

È vero, come è stato sottolineato, che è quello stesso suprematismo bianco che oggi la elegge a paladina ed eroina della dialettica anticoloniale, ma in questo caso non dobbiamo guardare il dito che indica la luna ma la luna stessa. Il suprematismo bianco si sta riconoscendo, per la prima volta, in una delle più grandi crisi umanitarie e culturali dalla nascita dell’Europa, e si trova a dover fare i conti, non per etica probabilmente ma per sopravvivenza, con un mondo che sta cambiando e che inevitabilmente invertirà equilibri e forze. Sta a noi, al nostro sguardo di colonizzatori, riuscire a riconoscere l’alterità grazie a occhi diversi, gli occhi che Simone Leigh ci regala.

– Francesca Merz

https://simoneleighvenice2022.org/

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati