Gianni Caravaggio, l’artista che dà nuovo significato alla forma

La rubrica Dialoghi di Estetica cede la parola a un artista che da sempre riflette sul potenziale del gesto artistico, dal punto di vista concettuale e politico

Gianni Caravaggio (Rocca San Giovanni, 1968) vive a Milano e a Sindelfingen (Stoccarda). Affida la riuscita della sua ricerca artistica alle risorse offerte dalla pratica scultorea. Insegna Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Nel 2002 ha ricevuto il premio Fondo Speciale PS1 Italian Studio Program, nel 2005 il premio Castello di Rivoli e il premio Alinovi, nel 2013 il premio ACACIA. Tra le sue più recenti mostre personali, in Italia e all’estero si ricordano: Il sole che filtra tra le foglie (galleria Kaufmann Repetto, Milano 2022), When Nature Was Young (Kunstmuseum, Reutlingen 2021), Il sole è nuovo ogni giorno (Galerie Rolando Anselmi, Berlino/Roma), Più intimo a me di me stesso (Exchiesetta, Polignano a Mare 2019), Iniziare un tempo (Museo Novecento, Firenze 2018), Sais (galleria Kaufmann Repetto, Milano 2017), Sostanza Incerta, (The Open Box, Milano 2017), About Things Bigger Than Us (Andriesse-Eyck Gallery, Amsterdam 2016), Non poserò mai più i miei anni così sul tempo (Tucci Russo Studio, Torino 2015), Finalmente solo / Enfin Seul (Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole, Saint-Etienne 2014).

Questo dialogo presenta alcuni tra i principali temi della poetica di Caravaggio: il ruolo dei materiali, le possibilità immaginative, le ragioni della forma, le sfide dell’impossibile, la natura politica del gesto artistico, la produzione del senso, la forza trasformatrice dell’arte.

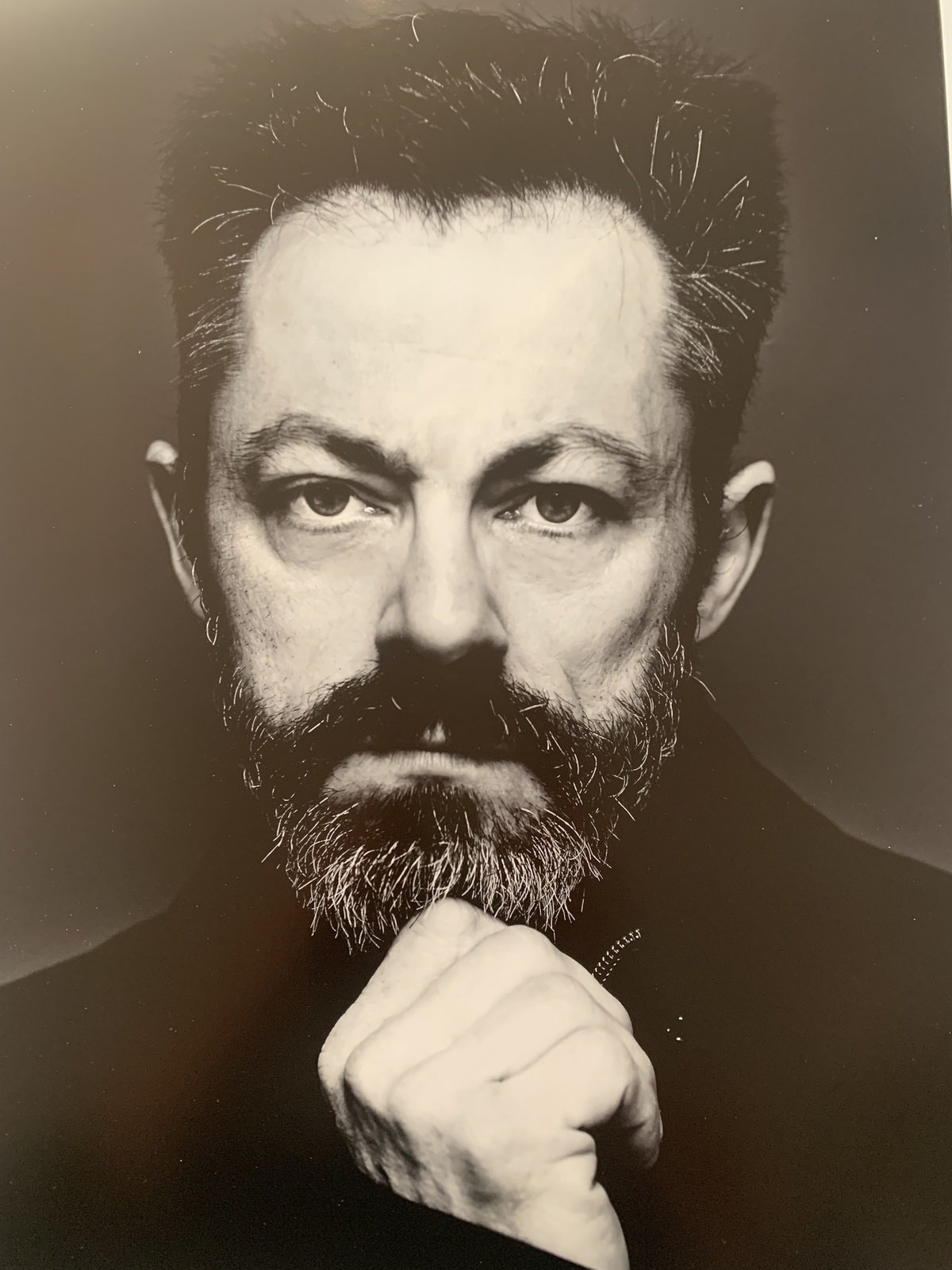

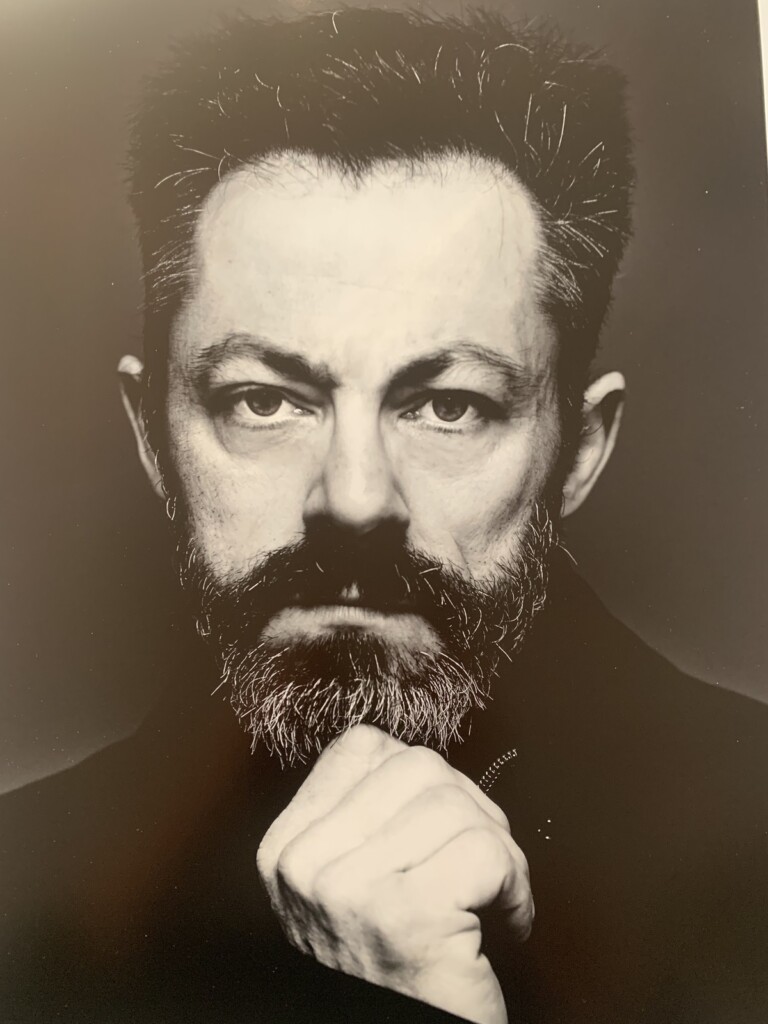

Giovanni Gastel, Gianni Caravaggio

Per catturare volumi, indagare misteri nascosti dalle nuvole, mostrare come vanno le cose poco prima e poco dopo un certo momento, il tuo è spesso un lavoro sulla presenza. L’aspetto che mi ha sempre colpito è che svolgendolo dichiari anche la tua necessità di poterla superare per cogliere quel che l’opera può offrire attraverso il suo materiale senza limitarla a quest’ultimo. Dunque, per te la presenza è una questione meramente temporanea.

A mio avviso, la presenza comprende qualcosa che tende a “nascondersi” rispetto alla presenza fenomenica concreta, la penso come la possibilità stessa di dare inizio a qualcosa non accontentandosi di quell’elemento concreto del quale possiamo fare esperienza sensibile. Quella necessità che ben descrivi è tale proprio perché vorrei che un’opera favorisse una espansione del pensiero attraverso una dinamica che è anzitutto sensibile e che porta in direzione del senso. Direi dunque che l’esperienza nel mio lavoro è un addensamento tra la presenza concreta, la memoria e un sentimento archetipo – tale addensamento lo chiamerei ‘idea’.

Quest’ultimo traguardo, però, potrebbe non essere raggiunto mai. Voglio dire, tu fai qualcosa per riuscire a elaborare l’opera, poi tutto potrà andare in un modo o in un altro.

È vero, ma fino a un certo punto, perché fare l’opera significa riuscire a contenere e condensare una certa immaginazione. È anche una questione di alchimia e quindi di sintesi: coniugare il tentativo di riuscire nella predisposizione, fondamentale perché un’opera possa essere portatrice di senso con quello che chiamerei ‘invito all’immaginazione’. Tale invito è costituito da un’idea di aperto che è di natura evocativa e metafisica e che mi richiede un’attenzione e una organizzazione molto precisa.

Le tue opere rendono manifesti quei “poli alchemici” che hai descritto ed esprimono anche una condizione che penso sia cruciale per la tua poetica: il tuo impegno ad affrontare l’impossibile.

‘Impossibile’ è un termine che accolgo anche se, allo stesso tempo, con qualche difficoltà. Perché, per me, l’impossibile non esiste se non come potenziale possibilità. Quest’ultima appartiene all’immaginazione e quindi si manifesta nella forma che è alla fin fine il modo di organizzare attraverso la materia lo sguardo e quindi l’immagine come immaginazione; insisto sulla forma considerandola come quel collante tra osservazione tangibile, pensiero e sentimento astratto.

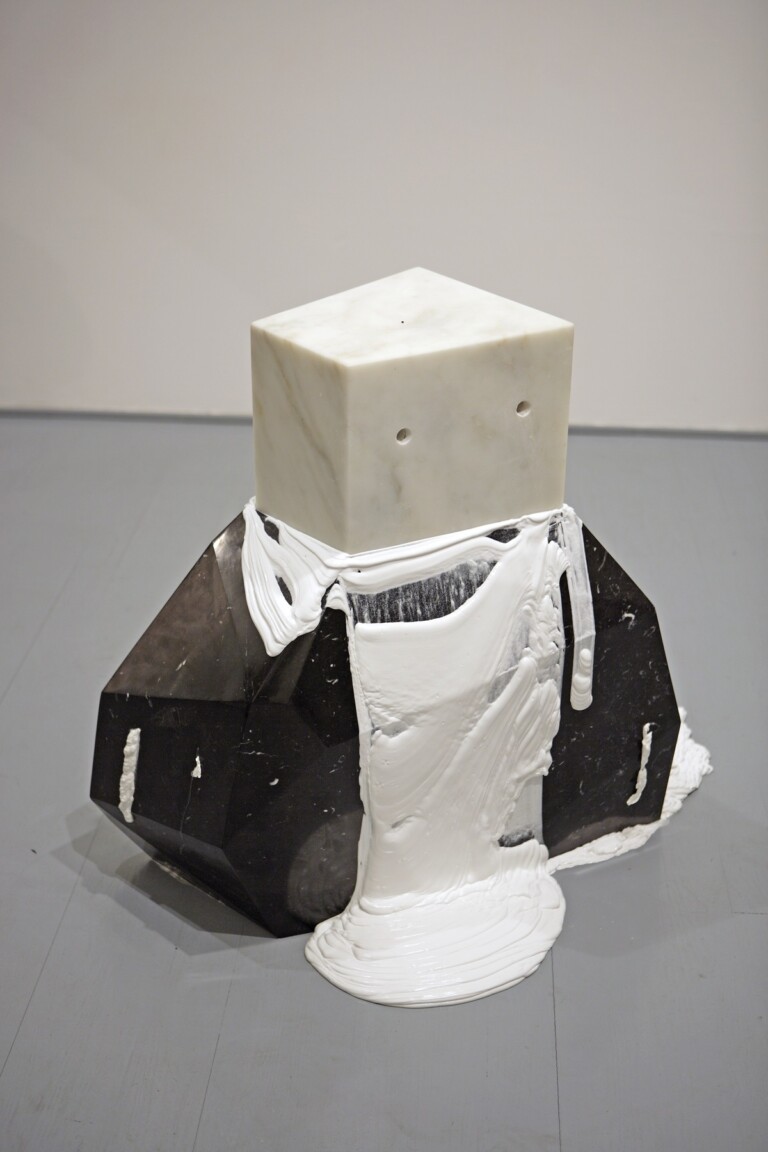

Gianni Caravaggio, Spreco di energia assoluta, 2005, marmo nero maquina, marmo statuario, crema cosmetica, lenticchia rossa. Photo Roberto Marossi

LA POETICA DI GIANNI CARAVAGGIO

Per più ragioni la forma è imprescindibile, tanto rispetto ai limiti dell’opera quanto rispetto alle sue possibilità.

Abbiamo ancora un pregiudizio verso la forma. Io in primis non stimo molto le posizioni formaliste. Dal primo modernismo in poi, e certamente in molte ricerche contemporanee, le è stato sottratto valore sostenendo che avvilisca il gesto vitale dell’artista: una eredità ottocentesca dovuta giustamente alla reazione vitalista dell’Impressionismo verso l’accademismo pompier e verso l’edonismo neoclassicista. Nonostante la sua degradazione, oggi non si può più sostenere seriamente tale sospetto di superficialità. Il punto fondamentale è che la forma, certamente non intesa come esercizio stilistico, è l’unica ancora che ci permette di fare esperienza e di condividerla. Ora mi pare che siamo in una situazione storica inversa rispetto agli albori dell’avanguardia storica, ovvero che dobbiamo scegliere se tale possibilità di fare esperienza attraverso la forma la vanifichiamo in un carattere intrattenente oppure se la concentriamo in una natura essenziale, e con ‘essenziale’ intendo qualcosa che ci riguarda profondamente.

Che cosa vuoi dire?

Ti propongo una mia opera per fare chiarezza. In Coppia che non si incontra mai a primo acchito si vede una colonna tortile di marmo statuario. Ma se osservi bene i due fagioli collocati nelle due scie non si incontreranno mai, lasciandoti anche informare dal titolo, allora si innesca una dinamica esperienziale che non è al di là della forma perché aderisce a essa, ma è comunque un percorso che porta al rivelarsi di una metafora sentimentale; a immaginare quella condizione dello stare insieme a qualcun altro della quale potremmo anche avere memoria – considerando anche che siamo anzitutto coppia con noi stessi.

Stai pensando alla forma anche come potenziale elemento di accesso immaginativo: essa non conta tanto per come le cose appaiono, dunque per come sono, quanto per le esperienze che possono offrire.

Penso che la forma sia profondamente legata alla libertà perché si predispone e ci predispone alle osservazioni e alle direzioni immaginative che possiamo percorrere facendo esperienze delle opere per come sono fatte. La forma quindi è la possibilità della relazione autentica. Per tornare all’impossibile, forse si tratta di quello che nel mio lavoro chiamerei ‘il non tautologico’: non si ha quello che si vede, ma si ha quello che si riesce a immaginare. Quello che mi interessa è una condizione trascendentale imperscrutabile ma imprescindibile, ossia l’intuizione che vi sia qualcosa al di là di quello che c’è. Potrebbe trattarsi di un cilindro, una pietra, un cuneo… un fagiolo o di poliedri di metallo: ciò che conta è la possibilità di immaginare qualcos’altro. Esattamente come proponeva, per esempio, Robert Morris con la sua opera Untitled (Cloud) del 1962.

Gianni Caravaggio, What does your soul look like, 2001, filo di nylon, vernice per vetri, lenticchia rossa, dimensioni variabili

LE OPERE DI GIANNI CARAVAGGIO

Il tuo interesse per l’immaginazione ci permette di affrontare un altro tema altrettanto ricorrente nel tuo lavoro, quello del nascondiglio. Lo intendo come la tua scelta di andare al di là delle superfici, di riuscire a portare alla luce ciò che altrimenti sarebbe celato. La tua opera What does your soul look like (Che aspetto ha la tua anima) del 2001, con la quale mostri il movimento possibile di una lenticchia nello spazio, credo sia emblematica.

Tutto quel filo, che sembra una nuvola arancione oppure una rossa ciocca di capelli, offre la possibilità di seguire con lo sguardo il movimento di una lenticchia rossa, un po’ come se fosse possibile avere la scia concreta che potrebbe lasciare quel piccolo corpicino se si spostasse di qui e di là nel suo universo – naturalmente, stiamo parlando della visione di una metafora concretizzata. Ad accadere è allora una specie di ‘atto magico’. Se va così è perché si compie qualcosa come una transustanziazione, la conversione di una sostanza in idea. In questo ho trovato sempre la parte più importante dell’arte, la sua forza trasformatrice piuttosto che il suo ruolo comunicativo o rappresentazionale. Sono molto influenzato dall’approccio duchampiano: l’orinatoio è fontana poiché la sua conversione non si deve a ragioni sociali o contestuali ma a un atto immaginativo. Si trasforma qualcosa che è uno scarto rendendolo una fonte di senso, un simbolo che ha nuova forza semantica. Questa possibilità credo sia persino considerabile come l’essenza stessa del gesto artistico.

Un gesto attraverso il quale tu insisti sulla possibilità che qualcosa abbia un nuovo inizio, più e più volte. Penso a Spreco di Energia Assoluta, espressione concreta di una dispersione che non può però essere considerata univoca, essendo piuttosto una condizione continuamente riattivabile.

Quel lavoro consiste quasi in un atto unico che tuttavia è nuovamente attuabile in ogni sua presentazione. C’è un seme di lenticchia appoggiato sulla superficie, quasi invisibile e irrilevante, che invece provoca un paradosso: il marmo cede e si abbassa, la crema fuoriesce dalle fessure di cui alcune sembrano le venature bianche liquefatte. Si tratta di una energia assoluta che viene sprecata.

Per ottenere questo risultato, tu però hai avviato un processo…

Sì, è un meccanismo di cause ed effetti a partire da un seme. Il problema, però, è come vogliamo definire lo spreco in termini dell’esistenza umana. Perché, immaginare che vi sia un universo o qualcosa che viene prima di tutto quanto, oppure un paradiso o qualsiasi altra speculazione metafisica nonostante sia un’astrazione estrema, è al contempo anche quella sostanza – che chiamo energia assoluta – che rende possibile ciò per cui vale la pena vivere; anche se dall’altro canto con le immaginazioni metafisiche pare che non riusciamo a comprarci il pane quotidiano.

Non è mai però solo una questione di energia, della relazione tra potenza e atto, ma anche di riuscire a stabilire un incontro.

Infatti, quell’incontro è, se guardiamo bene, una definizione di senso che si può ottenere a livelli diversi. Perché, proprio come dici tu, si presenta la possibilità di iniziare di nuovo un tempo, di ridare origine alla dispersione e quasi ironicamente con una successione di un meccanismo ispirato da dinamiche già presenti nelle piramidi dell’antico Egitto.

Di inizio in inizio, la tua poetica non si esaurisce mai nella sola proposta autoriale poiché – almeno così mi sembra – le tue opere hanno origine anche dalla tua necessità di riuscire a rendere possibile una trasformazione, a un livello o a un altro.

Sì, certo. Io le predispongo e mi affido alla sensibilità e all’attenzione di chi guarda, do fiducia all’atto concreto della fruizione. Chi guarda è invitato a cogliere la predisposizione, a performare quello che chiamerei ‘un atto demiurgico’. Infatti, penso alle mie opere come se fossero ‘dispositivi per atti demiurgici’ proprio perché veicolano predisposizioni sensibili, inviti a immaginare per esempio il percorso di una lenticchia rossa nel suo universo. Quelle immaginazioni hanno natura cosmogonica. In un certo senso, è proprio da qui che emerge anche il compito politico dell’arte.

Come descriveresti questo compito?

Nei termini di un lavorio del pensiero e dell’immaginazione che credo siano gli ingredienti più importanti del politico. Riflettere, pensare, interrogarsi. Sono attività cruciali per quelle risorse che possiamo individuare nel politico e in cui l’atto artistico trova il suo principio fondante. Il mio tentativo con l’opera è di predisporre una rivelazione, ossia favorire un primo passo per una condizione dialettica. Come accade con il percorso della lenticchia: si stabiliscono le connessioni osservando via via i materiali.

‒ Davide Dal Sasso

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati