Futuro Antico. Intervista a Melania Mazzucco

Il nuovo appuntamento con la rubrica ispirata al futuro, curata da Spazio Taverna, dà la parola a Melania Mazzucco, la scrittrice che mescola parole e arte

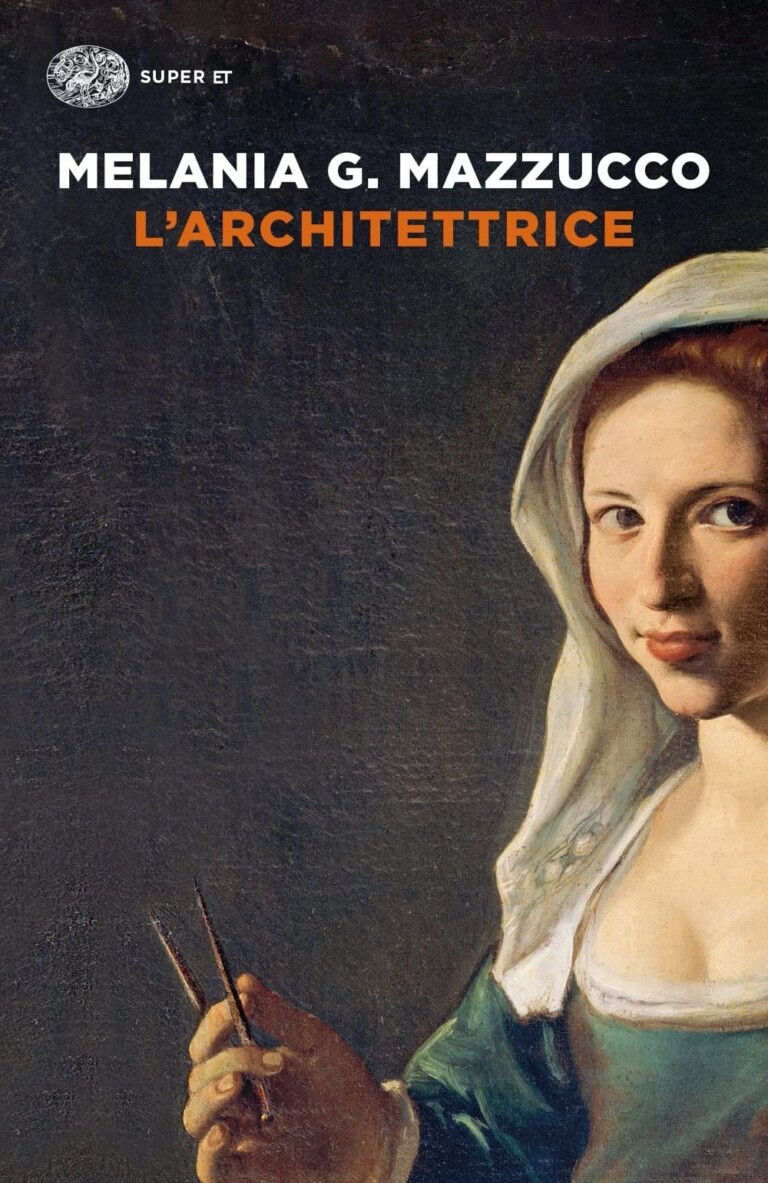

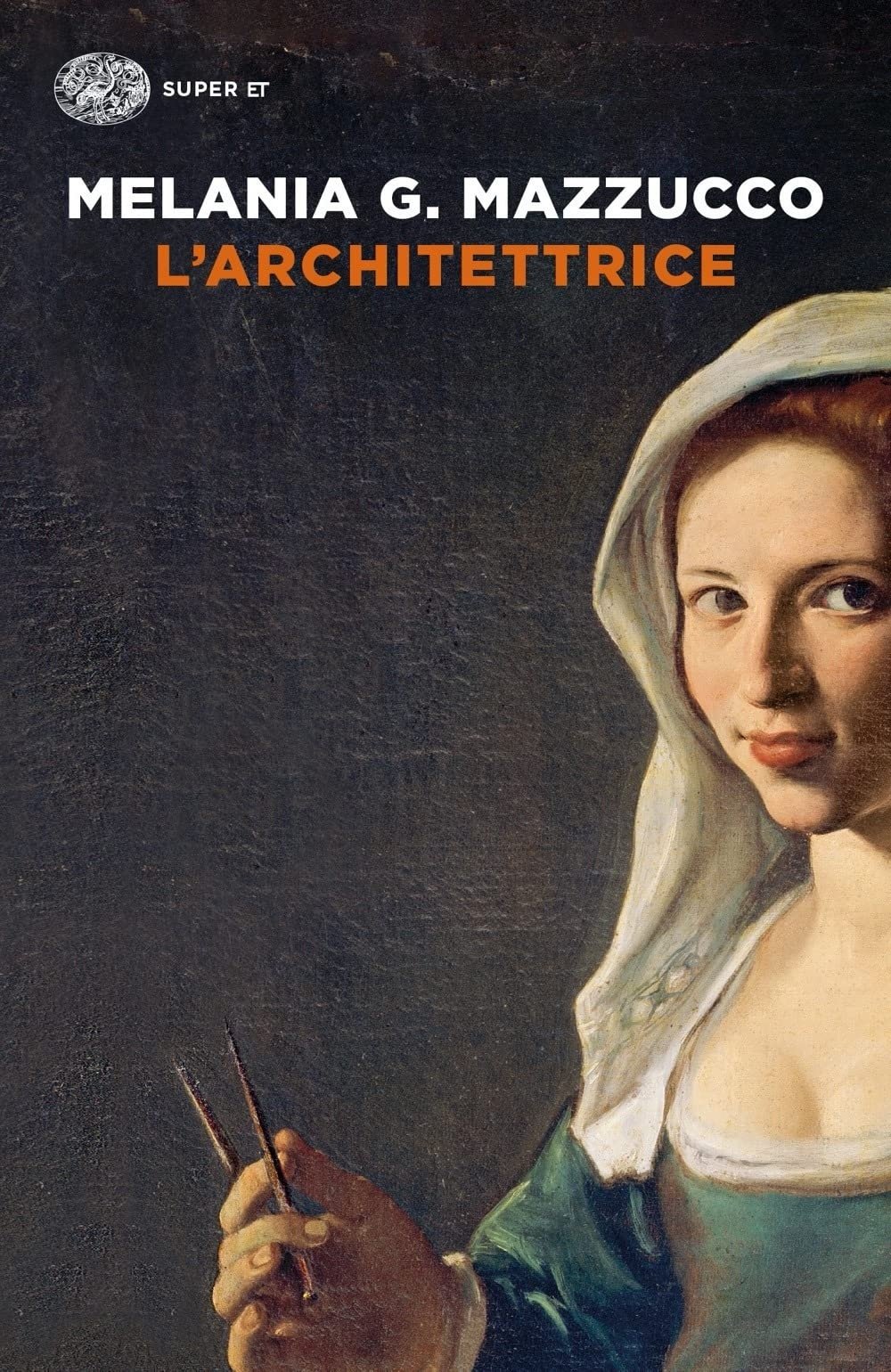

Appassionata d’arte, la scrittrice Melania Mazzucco ha raccontato nel suo ultimo romanzo, L’architettrice (2019), la vita di Plautilla Briccia, prima donna architetto della storia.

Per la rubrica di Spazio Taverna racconta il suo rapporto con la letteratura, con i luoghi e con un futuro sempre più immateriale.

Quali sono i tuoi riferimenti ispirazionali nell’arte?

Lavoro sui reperti – raccogliendo detriti, come chi passeggia sulla battigia gli oggetti abbandonati sulle rive da una marea o da un naufragio. Frantumi, cose inservibili e ormai inutili, scarpe spaiate, tappi di bottiglia… Sia che scriva una storia ambientata nel passato, come Lei così amata, Vita o L’architettrice, sia nella nostra contemporaneità, come Limbo, Sei come sei o Io sono con te, parto sempre da qualcosa di materiale. Una fotografia, un paio di occhiali, una cartolina. Può essere anche un libro – o una nota a piè di pagina –, la sinopia di un affresco, un quadro. Sono una traccia e un indizio ‒ l’impronta di una vita perduta. Da quel momento inizia la ricerca, l’inchiesta – come fosse l’indagine su un delitto, e il delitto è la morte, la perdita, l’oblio. Scrivo un libro come si parte per un viaggio, un’avventura che può durare mesi, ma anche anni, e perfino decenni. Così diventa anche vita – la mia vita.

Qual è l’opera che ti rappresenta di più? Puoi raccontarci la sua genesi?

Ho una visione organica della mia scrittura, sicché considero le varie opere parti di uno stesso organismo. Vivono in relazione l’una con l’altra, e insieme formano un tutto. Forse L’architettrice, il mio ultimo romanzo sull’artista Plautilla Bricci (anzi, Briccia, come lei si definiva), è il mio oceano – in cui confluiscono e sboccano tante vene di passione, interessi e ricerca, si annodano fili strappati, ritornano temi e modi, ossessioni e visioni: in questo senso può essere considerato, dei miei, il più rappresentativo. La genesi è stata immediata e definitiva, anche se poi ci ho impiegato quasi vent’anni a scriverlo. La scintilla la accese la parola “architettrice” riferita a Plautilla, nella voce biografica (brevissima, sole 4 righe) di un abbecedario pittorico settecentesco. Mi colpì: fino a quel momento l’avevo incontrata solo come aggettivo. Il fatto che invece esistesse come sostantivo femminile dimostrava che la donna cui era riferito aveva esercitato la professione di architetto. Mi sono chiesta perché non l’avevo mai sentita nominare, chi era stata, in che periodo aveva vissuto, cosa era rimasto di lei. E da lì ho iniziato a cercarla.

Che importanza ha per te il genius loci all’interno del tuo lavoro?

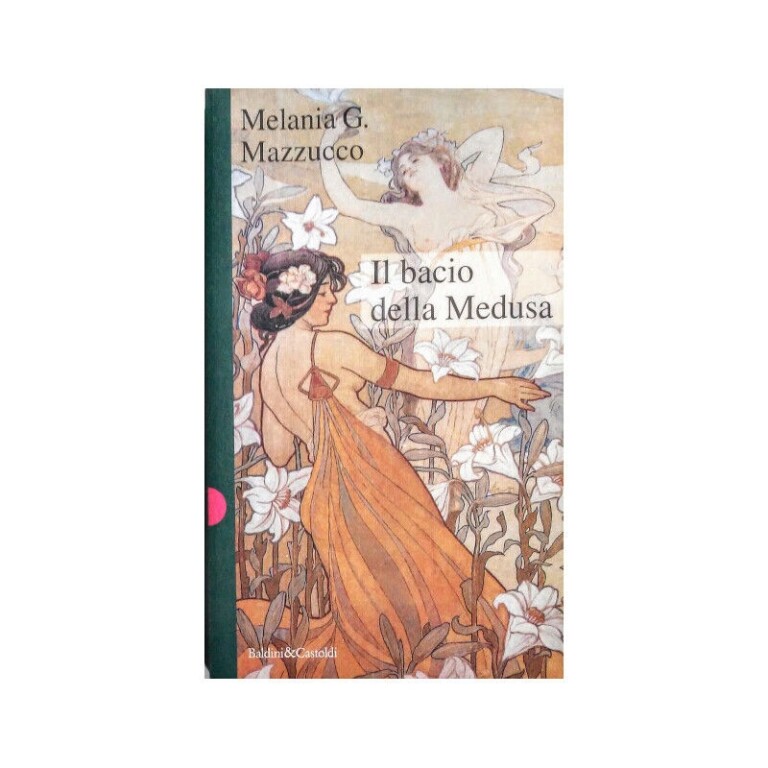

È come lo spazio per un pittore. Necessario, basilare – sia che l’artista creda di poter riprodurre scientificamente la visione reale, sia che disarticoli ogni prospettiva e trasformi la superficie in un muro. Ogni mia storia ha il suo spazio e lo spirito di quello, non potrebbe ambientarsi altrove. Nel mio primo romanzo, Il bacio della Medusa, era Ferriere, un villaggio dell’alta valle Stura, perso fra i pascoli, a millenovecento metri di altitudine: una terra di passaggio fra le montagne, insieme confine e crocevia, baluardo di conservazione e però tappa verso la libertà. In Vita era New York, brulicante di umanità, violenza e speranza, una metropoli verticale, circondata all’acqua. Nei miei libri su Tintoretto è Venezia, la mia città d’adozione, nella quale ho vissuto a lungo e dove sogno sempre di tornare – la Venezia del Cinquecento, ma spogliata del suo mito, anch’essa metropoli cosmopolita, di pietra e di acqua, di luce azzurra, freddo e nebbia, città onirica, instabile, imprendibile, percorsa in ogni calle, ponte, sestiere, fino alle velme e alle barene della laguna.

Ma ben cinque miei libri sono ambientati a Roma e nei suoi dintorni. Un giorno perfetto, Limbo, Sei come sei, Io sono con te e ovviamente L’architettrice. In tutti Roma è l’anima della storia e la protagonista. Amo questa mia città decrepita e feroce, insieme bella e mostruosa, superba e umiliata. Città verticale pure Roma, ma all’opposto di New York: Roma si innalza negli abissi. Nelle pagine di quei libri ho scritto della Madonna dei Pellegrini a sant’Agostino e della meridiana di santa Maria degli Angeli, dei campanili di san Pietro e di Trinità dei Monti. Ma anche degli ospedali scalcinati, della stazione Termini, delle torri dei suburbi, delle discoteche di periferia, degli autobus e delle gallerie ctonie della metropolitana. Le contraddizioni di Roma sono essenziali alla sua vera bellezza. Chi la limita al suo passato la uccide.

Melania Mazzucco, L’architettrice (Einaudi, Torino 2021)

PASSATO E FUTURO SECONDO MELANIA MAZZUCCO

Quanto è importante il passato per immaginare e costruire il futuro? Credi che il futuro possa avere un cuore antico?

Il passato per me è presente. Tutto ciò che è stato continua a essere, in altre forme. La metamorfosi è la chiave dell’universo, e il movimento il suo significato. Un movimento che non ha una direzione rettilinea, ma piuttosto spiraliforme. Non si può tornare al centro, all’inizio di tutto, ma avvolgersi intorno a esso, allontanandosene sempre più. Questa è del resto la struttura dell’universo stesso. Così non c’è ritorno al passato né nostalgia di questo, ma neanche frattura o discontinuità. La conoscenza di ciò che è avvenuto, dell’arte che è stata creata, delle idee che hanno mosso gli uomini mi permette di transitare nel futuro. Non riesco a immaginare il futuro se non nell’istante in cui diventa presente.

Quali consigli daresti a un giovane che voglia intraprendere la tua strada?

Mi piacerebbe rispondere che funzionano sempre quelli degli antichi maestri. I quali agli allievi chiedevano pazienza, umiltà, volontà, capacità di sacrificio e attenzione all’ascolto. Il che significa saper apprendere. Qualità indispensabili tuttora, indubbiamente, ma sono consapevole anche che possono non bastare, o rivelarsi inutili. Chiunque oggi può pubblicare un libro, a prescindere dal talento o dal valore di ciò che ha scritto: questa democrazia universale non è negativa, è anzi una conquista. Tuttavia, senza la capacità di imparare, non si può crescere. E allora mi piace ricordare come avrebbe risposto alla domanda Giovanni Bricci, il padre scrittore e pittore di Plautilla. Usava la lettera Y (che nei caratteri tipografici del Seicento aveva gambe di differente lunghezza) per dire che due sono le strade che prima o poi si aprono davanti a tutti noi. La prima è larga e facile, conduce subito in alto, ma poi ripiega e non arriva a niente. La seconda è stretta e ripida, ma è l’unica che porta in alto ‒ al sapere, e alla conoscenza. In fondo l‘esempio vale ancora. Anche per chi vuole scrivere. Non bisogna inseguire le mode, conformarsi, inseguendo il successo. Bisogna provare a diventare se stessi.

In un’epoca definita della post verità, ha ancora importanza e forza il concetto di sacro?

Riconosco la sacralità di tutto ciò che è – umano, animale, vegetale, inorganico. È un pensiero primitivo e magico e però anche scientifico, visto che la chimica ci ha insegnato che siamo fatti della stessa materia delle stelle. Il concetto di sacro nasce per me dal materialismo e non dalla sua negazione (in questo sono più politeista e panteista che atea). Non riesco a mettere in relazione l’incapacità di comprendere lo spirito del mondo con la post verità. Ma solo con la reificazione degli esseri umani, divenuti ormai merci in vendita e oggetti come gli altri, e felici di esserlo.

Come immagini il futuro? Sapresti darci tre idee che secondo te guideranno i prossimi anni?

Vorrei invertire una tendenza adesso travolgente: la smaterializzazione della vita e dei corpi (ma pure dell’arte, che spesso è ormai priva di oggetto). Smontare le ossessioni identitarie (che testimoniano solo la paura di non sapere chi si è), valorizzare le differenze. Per me le idee guida restano movimento, libertà e uguaglianza – alla fin fine, gli antichi fondamenti di ogni rivoluzione, con in più il diritto a mutare cielo, lingua e corpo. E le parole “natura e cultura” – per me l’endiadi che ci contraddistingue come esseri umani.

– Ludovico Pratesi

Futuro Antico. Intervista a Michelangelo Frammartino

Futuro Antico. Intervista a Federico Campagna

Futuro Antico. Intervista a Elisabetta Sgarbi

Futuro Antico. Intervista a Daniel Libeskind

Futuro Antico. Intervista a Roberto Cuoghi

Futuro Antico. Intervista ad Antonio Marras

Futuro Antico. Intervista a Romeo Castellucci

Futuro Antico. Intervista a Michelangelo Pistoletto

Futuro Antico. Intervista allo scrittore Hanif Kureishi

Futuro Antico. Intervista all’architetto Carlo Ratti

Futuro Antico. Intervista a Victor Stoichita

Futuro Antico. Intervista ad Andrea Cortellessa

Futuro Antico. Intervista a Giulia Ammannati

Futuro Antico. Intervista a Francesco Vezzoli

Futuro Antico. Intervista a Ginevra Bompiani

Futuro Antico. Intervista a William Kentridge

Futuro Antico. Intervista a Barbara Jatta

Futuro Antico. Intervista a Marino Niola

Futuro Antico. Intervista ad Anselm Kiefer

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati