Parola a Eugenio Tibaldi, l’artista del margine e della mutevolezza

Spesso viene scambiato per architetto, ma non lo è. Il nuovo protagonista della rubrica “Dialoghi di Estetica” parla del suo interesse per la periferia e per la rigenerazione, ricordando che un tempo non erano temi così popolari

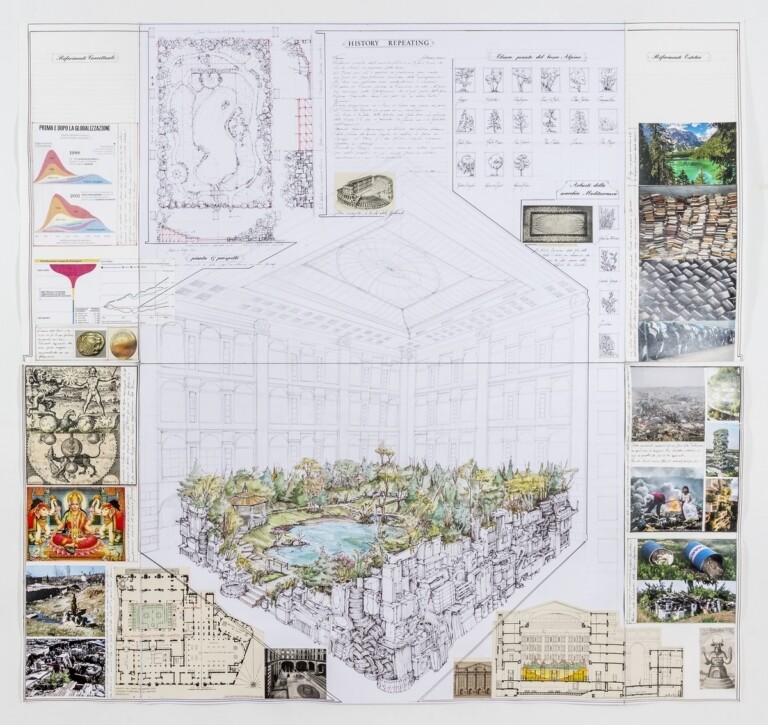

Attratto dal rapporto fra economia e paesaggio contemporaneo, dalle relazioni tra dinamiche e forme della marginalità, Eugenio Tibaldi (Alba, 1977) sviluppa la sua ricerca artistica concentrandosi sul margine considerandolo essenzialmente come una condizione mentale ben prima che geografica. Ha frequentato (CSAV), Fondazione Antonio Ratti (Como), Domus Academy a Istanbul ed è stato Affiliated Fellow presso l’American Academy a Roma. Sue opere sono esposte in istituzioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Tra le esposizioni si ricordano quelle andate in scena nell’ambito di: XX premio Ermanno Casoli (2022); PAV Parco Arte Vivente (Torino, 2021); Tenuta dello scompiglio (Lucca, 2021); Zoma Museum (Addis Abeba, 2020); Galleria Nazionale di Roma (2020); Museo del Novecento (Milano, 2019); Biennale di Venezia, Padiglione Cuba (2019); Museo MAXXI (Roma, 2018); IIC New York (2017); Museum MCDA Manila, (2017); Palazzo del Quirinale (2017); Museo Ettore Fico, (Torino, 2016); XII Biennale de L’Avana (2015); Thessaloniki Biennale of Contemporary Art (2013), Museo Madre, (Napoli, 2010); International Centre of Contemporary Art (Bucarest, 2009); Manifesta 7 (Bolzano, 2008); Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino, 2007). Questo dialogo si sofferma su alcuni temi della poetica di Tibaldi: la rigenerazione, la confusione, la grammatica dell’architettura, le possibilità simboliche.

Eugenio Tibaldi. Photo Lorenzo Morandi

INTERVISTA A EUGENIO TIBALDI

Le tue installazioni, i disegni, le mappe, le tue fotografie rendono manifesta la tua costante attività di osservazione attraverso la quale ti concentri soprattutto sulle possibilità delle trasformazioni. In una parola, sulla rigenerazione.

È vero. È un aspetto che fa parte della mia indole, da sempre. Penso al contemporaneo nei termini della marginalità e tutti i passi avanti che riesco a fare sono considerabili esattamente come avvii alla rigenerazione. Se consideriamo uno dei temi all’origine del mio lavoro, l’interesse per la periferia, possiamo riconoscere ancora meglio il tema che hai ben colto. Sono convinto che la periferia sia ciò che permette al centro di vivere. Perché, quando si costruisce un contorno, è poi quello che definisce e consente al centro (della città, per esempio) di esistere. Spesso si pensa che sia il centro a contare e che la periferia sia una sorta di surrogato. Non è così. La periferia è il luogo di rigenerazione per eccellenza. Penso allora che la vita reale sia al margine, poiché il centro è piuttosto statico: lo si vive sì, ma i cambiamenti sono comunque minimi. Invece, pur sempre nelle sue contraddizioni spietate, è proprio il margine a offrire continue trasformazioni. Anche per questo facciamo fatica ad afferrarlo.

Un aspetto ancor più interessante è che attraverso le tue attività anche la tua osservazione si continua a rigenerare.

Ci sono stati importanti cambiamenti nel mio modo di lavorare. Il primo riguarda proprio la possibilità che hai appena descritto. Il margine non è in ciò che osservo, ma nel modo in cui lo osservo. Per lungo tempo ho conservato l’idea che il punto fosse il soggetto osservato. Ero convinto che a Istanbul, o a Caracas, risiedesse il margine vero. Invece, ho scoperto che il margine è ovunque. È una scoperta che ha coinciso con l’inizio della mia vita a Torino. Allo stesso tempo, ho capito che il mio sguardo può incidere in qualche misura e che perciò devo riuscire a essere più mimetico. Per non alterare il contesto, devo dismettere il mio modo di guardare, normalizzare il mio modo di vedere così da non influenzare, o farlo il meno possibile, il soggetto. La mia presenza non deve essere ingombrante.

Alla tua esigenza di riuscire a essere mimetico in modo soddisfacente corrisponde quella di riuscire a confonderti con ciò che prendi in esame. Ossia, di esserne il più possibile osservatore dall’interno.

È così, il termine è esatto. Amo tantissimo confondermi con quello che studio. Per il mio progetto Architetture minime, nel quale indagavo i giacigli dei senzatetto e il costituirsi di strutture architettoniche elementari, non ho più marcato un confine tra quello che guardavo e quello che facevo. Soprattutto, più osservavo i senzatetto più mi accorgevo che quella è una delle possibilità degli esseri umani. Per strada, sotto a un portico, in un corridoio, prende forma una architettura minima. L’ha fatta un senzatetto. Il fatto, però, è che – a parità di determinate condizioni – potrei averla fatta anche io. Ma che si trasformi l’osservazione vuol dire anche rivedere le cose sulla base della quotidianità. Questo è stato uno dei presupposti per Habitat, l’installazione che ho realizzato nel 2020 alla Galleria Nazionale di Roma. Ho costruito fisicamente uno spazio interiore per sopportare il quotidiano cercando di raccontare quei nostri modi di affrontare le questioni di tutti i giorni: gli stratagemmi, i vizi, gli alcolici al momento giusto…

Quali risultati hai conseguito lavorando in questi modi?

Progressivamente ho messo a fuoco altri due aspetti cruciali: da una parte, che il margine è nello sguardo e non nella presenza; dall’altra, che esso non è fuori ma dentro. Inoltre, è diventato sempre più chiaro che quello che realizzo sono essenzialmente dispositivi che faccio prima di tutto per me. Li faccio per andare avanti, mediante meccanismi che mi consentano di esistere ed evolvere: sono davvero aderenti a quello che io provo, perciò elaboro i miei dispositivi e poi me ne libero.

Eugenio Tibaldi, Connection Bridge, installazione site specific, zooma museum, Addis Abeba

LA RIGENERAZIONE SECONDO EUGENIO TIBALDI

In questo tuo approccio si riconosce nuovamente la rigenerazione: ossia, come il riconoscimento dei cambiamenti ti conceda di continuare a organizzarti in modi nuovi.

In generale, questi aspetti non sono spiegati nelle mie mostre e questo mi interessa molto perché è decisivo per la libertà di vedere quel che si vuole nei miei lavori: per esempio, ultimamente ci si concentra in particolare sul mio rapporto con la natura. A dire il vero, la natura c’è sempre stata nelle mie ricerche, non è una novità. Piuttosto, l’aspetto interessante è che vi sia una versatilità dell’opera che deriva dal mio lasciarla libera. Una volta completata e lasciata al mondo, essa può diventare un oggetto di interesse per gli altri.

Solitamente, un obiettivo al quale si mira è avere dei punti fermi, conseguire la stabilità. Quando le cose vanno gambe all’aria, si dice: “Non doveva andare così, è andato tutto al contrario!”. Tu, invece, lasci che la mutevolezza sia parte attiva di quello che fai.

Assolutamente sì! Io parto sempre con le gambe all’aria, mal che vada quello che succederà è che andrà bene. Pensandoci credo che sia possibile osservare l’evoluzione del mio percorso solo in modo postumo, in post progettazione, in quanto neppure io l’avevo immaginato. Per esempio, oggi è usuale interessarsi alle periferie, circa vent’anni fa non lo era per niente. Chi si sarebbe davvero cimentato con i miei studi sui contatori montati al contrario, sulle finestre abusive dei palazzi storici, sulle cassette delle lettere? Eppure, sono diventati oggetti di interesse anche grazie al ruolo della mutevolezza. Uscire dagli schemi, compresi quelli dell’architettura e delle trame urbane, permette di scoprire modi di vivere alternativi, sorprendenti.

Ammettere la mutevolezza vuol dire accettare la trasformabilità, ma non necessariamente che le cose vengano lasciate al caso.

No, per niente. Da parte mia, la responsabilità è totale. Quando io arrivo alla fine di un progetto, considerando le persone coinvolte, non parlo comunque di un’opera partecipata. Non lo è perché non impongo a chi lavora con me una condivisione; è più una contaminazione, un percorso, soprattutto perché rimango comunque io il responsabile ultimo del lavoro.

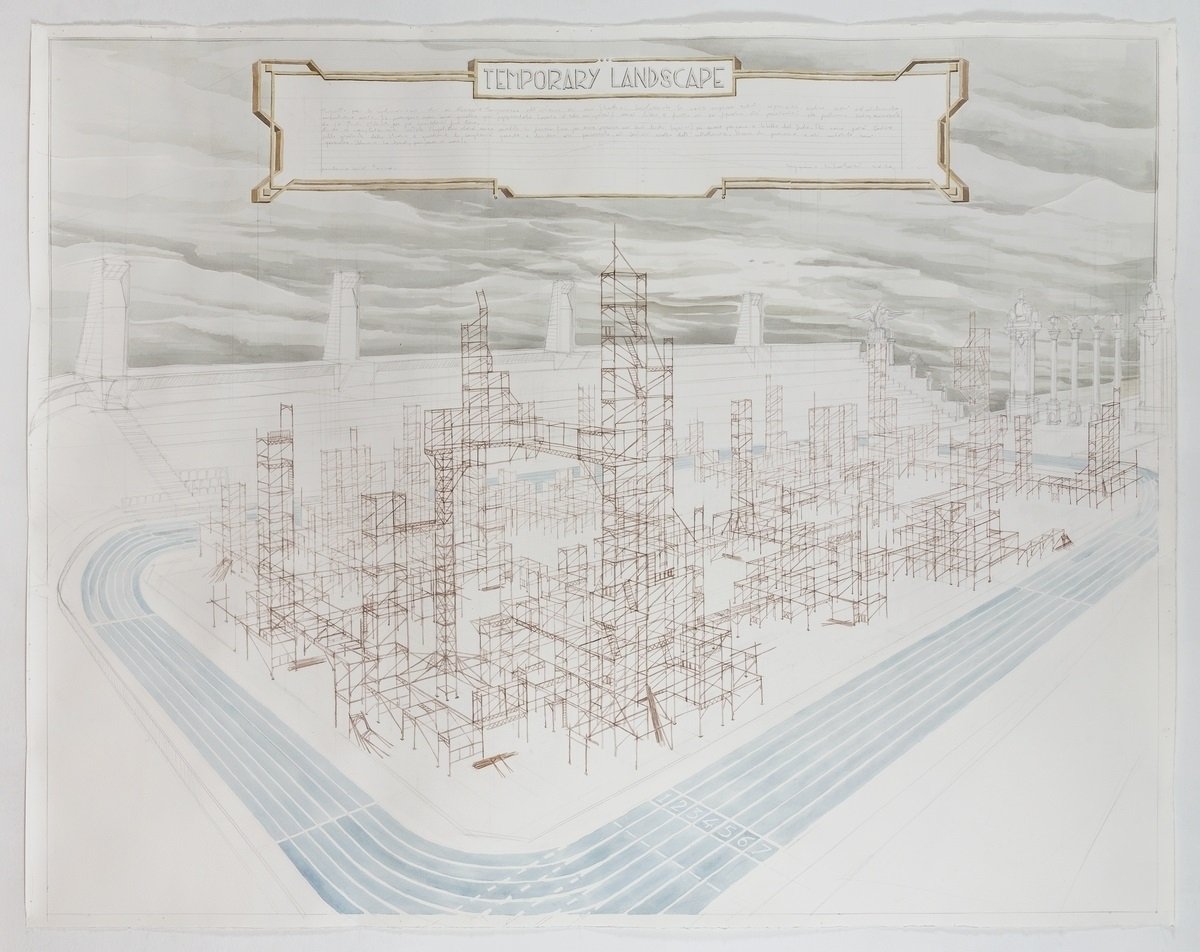

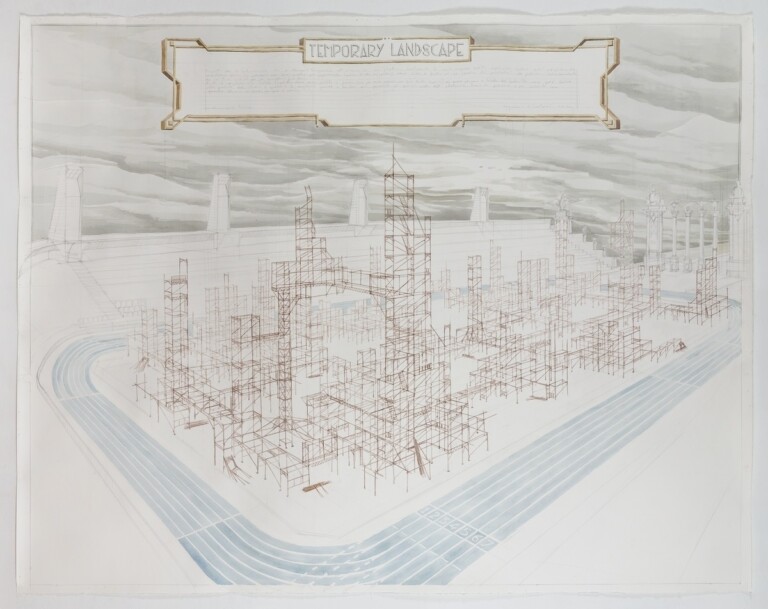

Eugenio Tibaldi, Temporary Landscape, Progetto per installazione, 2019, 150×200 cm. Courtesy Umberto Di Marino, Napoli. Photo B. Giardino

EUGENIO TIBALDI E L’ARCHITETTURA

Questo mi sembra spiegabile considerando anche che, pur servendotene, tu comunque non ti limiti ai mezzi dell’architettura. Non ragioni solo sul piano tecnologico, ma anche sul senso stesso delle possibilità architettoniche: sulle strutture e le loro condizioni di possibilità e variabilità.

Assiduamente si pensa che io abbia una formazione da architetto, perché spesso uso esattamente quegli strumenti. Non è così, il mio è un lavoro diverso. Gli architetti rispondono a esigenze reali, offrono la grammatica nel mondo in cui viviamo. Io, anche se uso i loro strumenti, posso solo avere l’impressione di lasciare qualche traccia di allargamento su quella grammatica, di riuscire a far sì che un domani si possa dire una mezza parola in più.

Ho l’impressione che anche il tuo rapporto con l’essere umano, un soggetto che attraverso la tua poetica racconti in più modi, sia influenzato da questa consapevolezza.

Nel mio lavoro c’è sempre la sua traccia: sai che c’è l’essere umano, ma non c’è mai esplicitamente. La ragione è che le poche volte in cui mi sono avvicinato, ho scoperto una complessità irriducibile. O meglio, che io non sono in grado di ridurre in modo soddisfacente. Così, traduco la presenza umana con le cose, le tracce, i materiali. E questo vale anche per la mia presenza. Ti racconto una cosa. In occasione della mostra al Museo Ettore Fico, l’ho fatto presentando un mio autoritratto: ho esposto sette bicchieri per la nutella modificati, appoggiati dentro a un pensile da cucina aperto. Quei bicchieri sono un pezzo della mia storia. Li ho recuperati in un momento speciale della mia vita, quando nel 2013 alla vigilia di Natale insieme alla mia compagna abbiamo annunciato che aspettavamo il nostro primo figlio. Quei bicchieri li avevo chiesti a mia madre, prima di darle la notizia gioendo con dei raffinati calici presi per l’occasione. Quando il giorno dopo eravamo in viaggio – ripensando a quei bicchieri che volevo gettare via – mi sono reso conto che, in parte, io sono anche quella roba lì. Posso sembrare chi non sono, ingentilirmi, farmi bello quanto voglio. Ma io sono quella roba lì, sono quelle dinamiche, sono quei materiali che vengono riutilizzati. Un comune contenitore della crema alla nocciola che diventa bicchiere e che può restituire simbolicamente alcuni momenti della mia vita.

I simboli manifestano le loro potenzialità anche mediante la concretezza.

Sì, e rivelano anche qualcosa di inaspettato. In quell’opera vi è sicuramente un gesto nobile. Tuttavia, essa porta con sé qualcosa di ben più pesante: l’illusione di essere alchemici, di poter trasformare il bicchiere della crema alla nocciola in un calice da vino e poi in un’opera d’arte. Come se io potessi elevare qualcosa facendola diventare anche altro. Ma tutto questo non è che il massimo dell’illusione.

‒ Davide Dal Sasso

http://www.eugeniotibaldi.com/it/

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati