Gli artisti e la guerra. La storia di Vitaliia Fedorova dall’Ucraina alla Gran Bretagna

Quanto può influire la guerra sulla produzione di un artista? E come si può tradurre il conflitto in opera? A rispondere a queste domande Vitaliia Fedorova, artista di Kiev che ha lasciato il suo Paese lo scorso giugno

Vitaliia Fedorova (Kiev, 1996) è un’artista visiva la cui pratica si estende sull’asse politico-sociale, indagando gli aspetti introspettivi della mente umana. Esplora le possibilità dell’arte come forza politica che non solo riflette i processi sociali, ma è in grado di influenzarli e plasmarli in modo significativo. Attraverso l’uso di diversi media, tra cui l’installazione e il video, trasforma l’esperienza personale in collettiva e viceversa, ottenendo una narrazione che le offre l’opportunità di instaurare un dialogo aperto con il pubblico. Vitaliia lascia l’Ucraina il 6 giugno 2022, in seguito all’attuale conflitto con la Russia, per trasferirsi temporaneamente in Gran Bretagna.

INTERVISTA A VITALIIA FEDOROVA

Nel 2017 hai conseguito la laurea in Psicologia all’Università di Kiev per poi iscriverti alla triennale di Pittura e Arti Visive alla NABA di Milano. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti al mondo dell’arte e discostarti così tanto dal tuo campo di studi iniziale?

Non è stata una scelta studiata o mossa da una grande passione per l’arte, è stato piuttosto casuale. Quando studiavo Psicologia sentivo di non far parte di questo mondo, ero l’ultima della mia classe. Mi interessava capire come funzionava la mente umana ma allo stesso tempo ritenevo il mestiere dello psicologo molto cinico: non condividevo l’impossibilità di creare una connessione emotiva con il paziente, valutato come una quantità e non un insieme di qualità. Sentivo che avevo bisogno di fare qualcosa di nuovo che mi soddisfacesse, dovevo cambiare le mie prospettive.

I tuoi studi in Psicologia hanno in qualche modo influenzato il tuo approccio all’arte e alla tua produzione artistica?

Sì. Tutte le mie opere hanno origine dall’introspezione. Ho iniziato a strutturare i miei primi lavori proprio partendo dalla psicologia perché mi veniva naturale, era qualcosa che conoscevo e mi faceva sentire in una sorta di comfort zone. Quando ho cominciato a realizzare video, medium fondamentale nella mia pratica, mi resi conto di quanto quest’azione fosse inconsciamente psicologica: registrando la realtà che mi circonda, metto in atto un’analisi continua.

Un elemento che emerge molto dai tuoi lavori, oltre l’aspetto introspettivo, è la volontà di raccontare e mostrare agli altri la tua cultura e origine, come se avessi la necessità di dar voce a una realtà non conosciuta.

Crescendo mi sono resa conto che esistono nazioni ai margini del mondo di cui nessuno conosce quasi nulla, tra cui l’Ucraina. Ci serviva la guerra per mostrare agli altri che esistiamo. Quando sono arrivata in Italia mi sentivo diversa, fuori luogo, esternare le mie origini è stato un modo per indagare più a fondo la mia identità e conoscermi meglio. L’attenzione per la mia cultura si è trasformata man mano in un interesse per le tematiche sociali e politiche del mio Paese. Per me l’arte è uno strumento che non solo permette di riflettere su determinati temi ma è in grado di influenzare e trasformare le situazioni. Mi piace parlare delle cose che conosco, il mio lavoro deve essere prima di tutto sincero.

Vitaliia Fedorova, MAVKAS, 2021, ’21”43, courtesy dell’artista

L’ARTE DI VITALIIA FEDOROVA

La tua pratica è un continuo alternarsi di opere video e installazioni, in che modo prediligi uno o l’altro medium nei tuoi lavori?

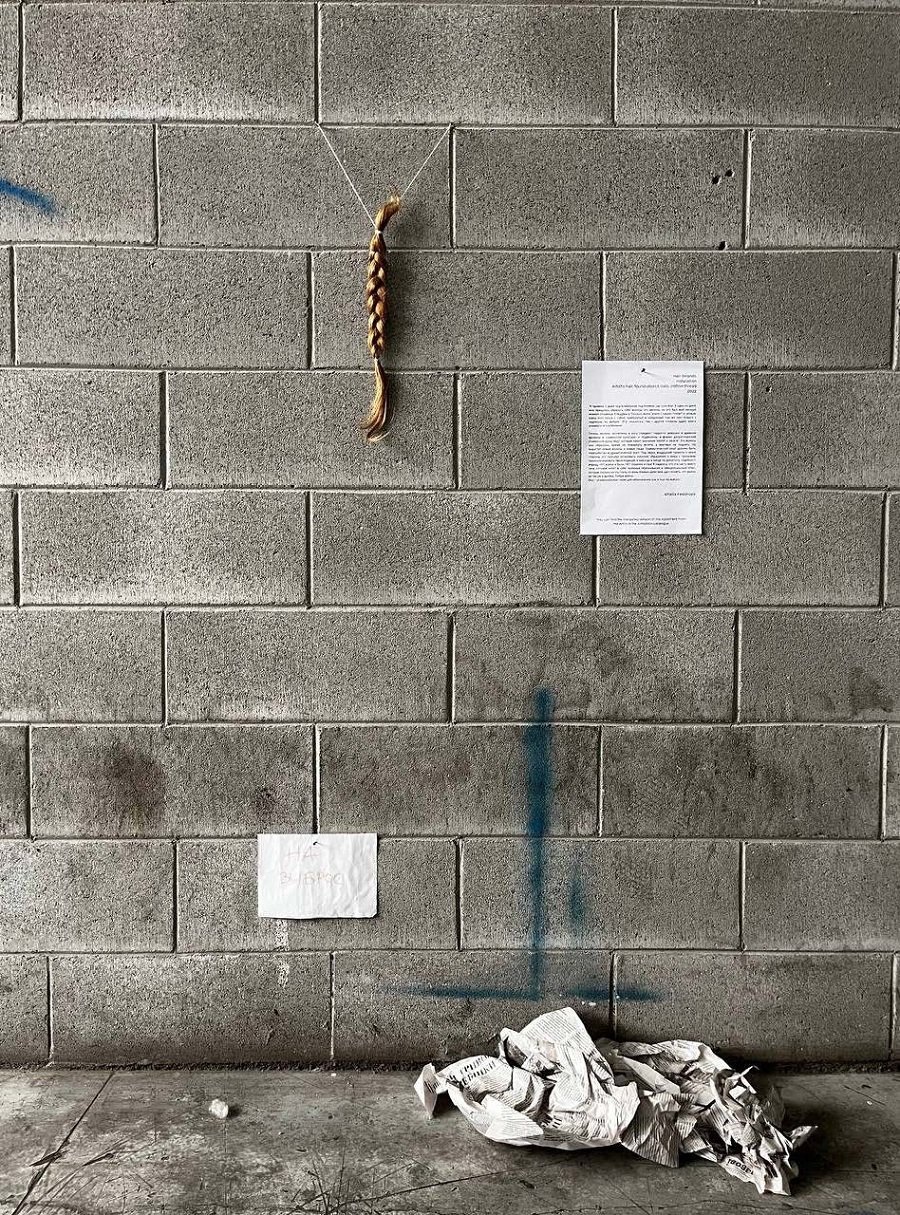

Il video, come dicevo prima, è molto psicologico. È necessario lavorare con la mente delle persone per creare un luogo in cui lo spettatore si può immergere. Amo creare mondi diversi, soggettivi, utilizzando però le immagini della realtà che mi circonda. Con le installazioni riesco a essere invece molto più oggettiva. Ad esempio, nella mia ultima opera Hair-Strands (2022), presentata in occasione della mostra Alias, ho deciso di affrontare il tema dell’attuale guerra in Ucraina cercando di mostrare una realtà la più oggettiva possibile, cosa che il video non mi avrebbe permesso di fare. Durante i mesi in cui ho vissuto in prima persona questa condizione ho pensato più volte di riprendere le immagini atroci che vedevo, ma erano così forti la delusione e la violenza che nessun montaggio e nessun suono sarebbe stato in grado di trasmettere ciò che stavo provando.

Raccontami di più dell’opera Hair-Strands.

Ero ancora in Ucraina quando un giorno decisi di tagliare la mia lunga treccia di capelli. Oggetto che sarebbe poi diventato il centro della mia opera. Per conservarla la accartocciai in un foglio che riportava la scritta “da buttare”. Spedii entrambe le cose a Milano e vennero installate a muro insieme a un ultimo elemento, una sorta di manifesto, scritto in lingua russa, con la descrizione dell’opera e della mia esperienza. Quei capelli avevano molto più valore per me rispetto a delle immagini filmate, perché sono i portatori della mia esperienza, sia corporea che emozionale. Portare una cosa dall’Ucraina, metterla sul muro a Milano e dire “Guardate la guerra non è così lontana, un pezzo di me è qua”, secondo me, era molto più vero. Le immagini di guerra sono ovunque adesso, perdono la loro forza, ci si abitua a vedere una violenza che non ci tocca personalmente.

Vedo molta sincerità e onestà nei tuoi lavori e ritrovo la soggettività del video di cui parli soprattutto nel tuo film MAVKAS (2021), proiettato al Filmmaker Festival e finalista a ReA! Art Fair.

MAVKAS è nato dalla volontà di mostrare la figura della mia bisnonna per creare un ricordo della sua persona. Il film si è poi trasformato nella rappresentazione visiva e intima della linea matriarcale di una famiglia di artisti: dalla bisnonna alla nonna, dalla nonna alla mamma e dalla mamma alla figlia. Il mio obiettivo era quello di mostrare il rapporto di quattro generazioni, di una famiglia che è esistita senza la presenza di figure paterne. Il titolo fa riferimento alle MAVKA, mitiche creature della foresta che appartengono alle storie folkloristiche della cultura ucraina. Questo lavoro mi ha permesso di ricreare un rapporto con i componenti della mia famiglia, soprattutto mia madre, con cui attualmente vivo in Gran Bretagna.

Vitaliia Fedorova, Hair Strands, 2022, courtesy dell’artista

LA GUERRA VISTA DA VITALIIA FEDOROVA

Quando sei riuscita a lasciare l’Ucraina?

Sono andata via il 6 giugno. Appena scoppiò il conflitto decisi di rimanere nella convinzione che si trattasse di una situazione a breve termine. Mi sbagliavo. Da Kiev ci spostammo in una casa vacanze, facendo un enorme errore perché la città venne presa d’assalto dai soldati russi, eravamo costantemente controllati. È un’esperienza che ti rompe, in un certo senso, sei a pezzi e devi cercare di ricostruire pian piano la tua persona e la tua vita. Inizi veramente a capire quali sono le cose importanti e apprezzi quello che hai. Ho tanta speranza però, mi affido a questa. La guerra ha aperto questioni che il mondo non ha preso in considerazione per tantissimi anni, sarebbe bello poter dare un senso a questa situazione tragica. Bisogna trarre delle conclusioni da quello che sta succedendo.

L’esperienza che hai vissuto ha cambiato le esigenze della tua pratica artistica?

Cambiato forse no, sicuramente le ha influenzate molto. Durante la guerra, mentre ero ancora in Ucraina, sentivo il bisogno di lavorare, produrre. Era una valvola di sfogo. Così ho iniziato nella mia ricerca a studiare i meccanismi di potere che la propaganda attiva, indagandoli storicamente attraverso giornali vecchissimi che trovavo in giro. Per me fare arte è diventato ancora più importante, è rimasto uno dei pochi luoghi in cui ci si può esprimere liberamente e bisogna sfruttarlo.

Questa ricerca l’hai poi concretizzata nell’opera Lions Liars, Papa! (2022), un lavoro site specific per la collettiva Devyanostie, ancora in esposizione presso Cassina Projects, a Milano.

Esattamente. Volevo ricreare la rappresentazione visiva delle case appartenenti al vecchio mondo sovietico in cui i muri, prima di applicare la carta da parati, venivano tappezzati di vecchi giornali. E così ho fatto lo stesso, utilizzando giornali originali sovietici e post-sovietici degli Anni Novanta. Ovvero la testimonianza di una memoria collettiva e dell’influenza che la dittatura aveva sulla popolazione. Il mio intervento è stato quello di disegnare sopra di essi, come facevo da bambina sui muri durante i lavori di ristrutturazione in casa. Oggi, però, questo gesto infantile è diventato un tentativo di distruzione nei confronti della vecchia propaganda che, paradossalmente, non è cambiata nel tempo.

Francesca Grossi

Articolo elaborato nell’ambito del corso di Critical Writing, primo anno del Biennio in Arti Visive e Studi Curatoriali, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, a.a. 2021/2022

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati