Dove non mi hai portata. Tra prosa e poesia, in dialogo con Maria Grazia Calandrone

Ha sfiorato la vittoria all’edizione 2023 del Premio Strega. L’ultimo romanzo di Maria Grazia Calandrone era tra i cinque titoli in finale. Qui, una lettura critica del libro si intreccia con la voce dell’autrice

Una è la MadreAlfa. Così la chiama, Mariagrazia Calandrone, in una delle poesie contenute nella raccolta Giardino della gioia (Mondadori, 2019), intreccio della propria voce con quella di lei, nell’immaginario dialogo che è racconto e confessione, sguardo asciutto sui fatti e ipotesi di ricordi:

“Eri una ragazzina di campagna che si faceva bella coi vestiti neri e gli orecchini”.

Era, Lucia, un corpo gentile e selvatico, rigoglioso di grazia, ingenuità, ostinazione; corpo sottrattosi alla miseria dei “benpensanti” e alla ruvidità dell’esistenza, pianificando la propria sparizione con la meticolosità di chi sta sperimentando un’altra forma di salvezza. Il corpo sottile e stanco di Lucia, chiome forti, ondulate e scure, mani di contadina, pallore e occhi inquieti, si incollerà all’immagine dei propri 29 anni, per sempre.

Dopo che mi hanno tirata su dall’acqua del fiume mi hanno portata a casa

su un autobus di linea, tanta fu la vergogna. Dai finestrini ho visto

l’arsa bellezza delle mie montagne allontanarsi

come la superficie di una stella, ho conosciuto

la crudeltà del paesaggio

e la crudeltà del perdono.

L’altra è la Madre Elettiva. Ione. Diminutivo di Consolazione, nome cucito addosso a colei che per scelta e per destino consolò il vuoto di un abbandono, prendendo con sé la creatura che Lucia, gettatasi nel fiume, aveva sottratto alla sua disperazione. La bionda Ione, insegnante di lettere, figlia di una borghesia romana d’estrazione comunista, amò quella bambina e le sue radici incerte, estirpate. Ma troppo presto mise in chiaro la realtà controversa delle cose (presto per sé stessa, evidentemente).

“Non sono la tue vera mamma”. E da lì, l’ammissione che diventa nevrosi, la distanza biologica che prende i contorni della frattura, l’assurda spirale del disamore e il conflitto che ne sarebbe derivato.

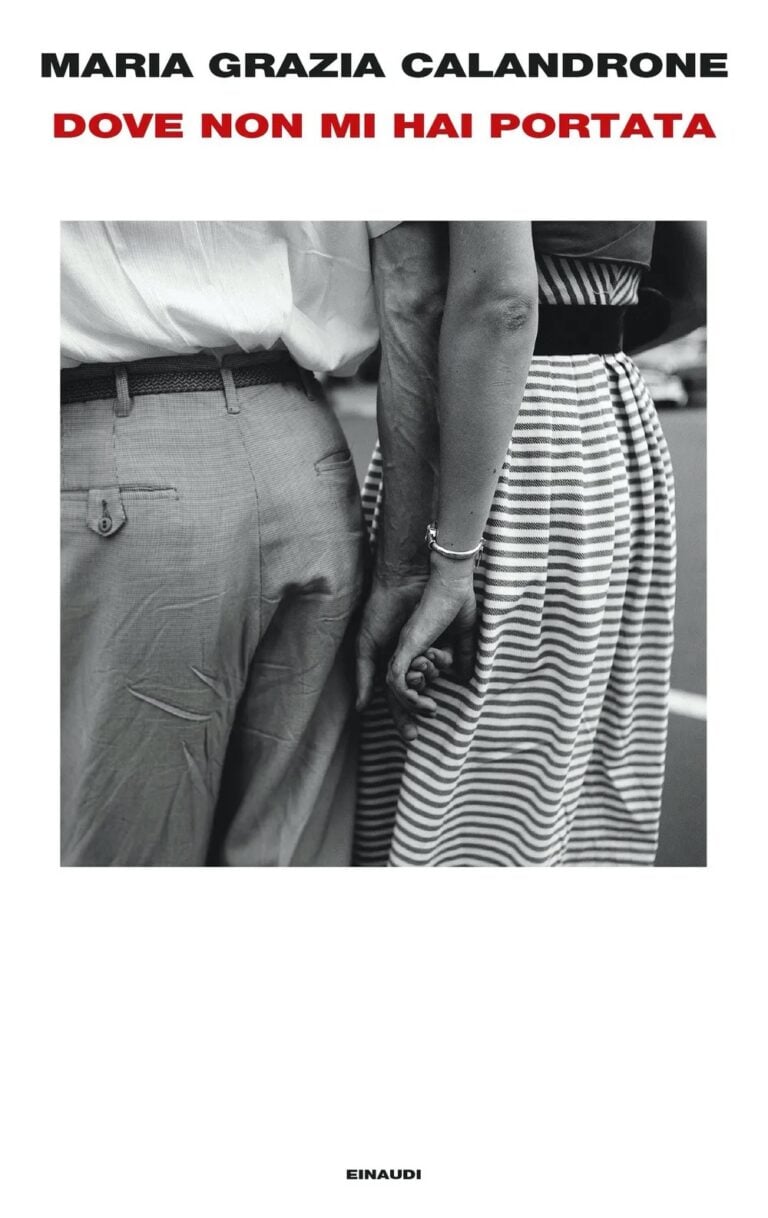

Dove non mi hai portata. L’ultimo libro di Maria Grazia Calandrone

L’autrice, tra le più intense voci della poesia italiana contemporanea, scrittrice e drammaturga, negli ultimi tre anni ha ricostruito le proprie fondamenta, dando alla luce due romanzi autobiografici dedicati alle sue due madri. Lucia e Ione.

Dopo il successo di Splendi come vita (Ponte alle Grazie, 2021), da lei definita “una lettera d’amore” in prosa lirica per la madre adottiva – nel tentativo di comprenderne il cortocircuito affettivo, la rovinosa e progressiva chiusura, e dunque il proprio tormento di figlia nel non sentirsi adeguata – è arrivato Dove non mi hai portata (Einaudi, 2022), viaggio verso i luoghi, i pensieri, le pagine di resistenza e di resa della vita di Lucia, morta suicida tra le correnti del Tevere, quando lei, Maria Grazia, aveva 8 mesi appena.

La adagiarono su un prato, a Roma, a due passi dai propilei neoclassici che incorniciano l’ingresso di Villa Borghese: Lucia Galante e Giuseppe Di Pietro – lui più vecchio di 27 anni e una famiglia a cui aveva detto addio, per amore di lei – erano arrivati da Milano nel posto in cui avevano scelto di morire. Amanti clandestini, migranti meridionali negli anni del boom economico e delle false illusioni, fuggiti al Nord dalla provincia del Molise per sottrarsi a storie di infelicità e di abuso, avevano provato a ricominciare, in tre, e a concedersi l’opzione di un riscatto. Ma era andata male. Povertà, isolamento, le ossa stanche di Giuseppe, il naufragio interiore di Lucia, la frustrazione comune. Così immaginarono per quella neonata un destino migliore. Lucia – con una denuncia sul capo per relazione adulterina – le lasciò il cognome del marito, Luigi Greco, un inetto, un violento, che non era suo padre e che non ne volle mai sapere. Una forma di tutela dinanzi a una società bigotta, sprofondata nel pregiudizio: Maria Grazia Greco, per l’anagrafe, non doveva essere figlia di un amore illegale. Quel cognome in realtà non le sarebbe mai appartenuto, subito sostituito da quello del padre adottivo, Giacomo Calandrone, marito di Ione.

L’avevano lasciata lì, teatralmente, scientificamente, nello spazio simbolico di una cornice architettonica monumentale. Gettandola nel mondo con tutta l’enfasi e la logica di un piano raffinato, genuino, traboccante di volontà. Inviarono una lettera al quotidiano L’Unità, con timbro postale del 26 giugno 1965, per annunciare la loro fine e accendere i riflettori sulla storia di quella bambina, non una tra le migliaia di orfani finiti in brefotrofio, non un atomo tra infiniti atomi invisibili: lei era la figlia di Lucia, morta con il suo Giuseppe, su cui l’attenzione di una famiglia perbene, sensibile, istruita, magari sarebbe potuta ricadere.

Intervista a Maria Grazia Calandrone

Dove non mi hai portata è uno dei titoli arrivati quest’anno nella cinquina dello Strega. Un libro in cui la vocazione poetica guida il racconto, con discrezione e misura, alimentando l’intreccio di vita vissuta, cronaca nera, denuncia sociale, ricostruzione storica.

Oggi parla del suo passato, Maria Grazia Calandrone, con una sorprendente dose di serenità. Se ne intuisce la fatica, il percorso accidentato. Ed è evidente quanto la scrittura abbia avuto un ruolo, un peso, nel tentativo di investigare, ricostruire, analizzare, capire, perdonare. Rischiarando le zone d’ombra e sciogliendo i nodi ostinati. Scrittura che non è non può essere terapia, strumento di cura – come non lo è l’arte, in generale – ma che certo arriva a spostare il senso della visione, la prospettiva sulle cose.

E allora le chiedo che cosa abbia rappresentato davvero l’arte della parola, nel suo viaggio esistenziale:

“Il miglior modo per comprendere la realtà. Ho grande fiducia nelle parole, so che mi portano dove non sapevo nemmeno di voler andare. Le parole sono mezzi di trasporto, scavano solchi e strade luminose nel groviglio del reale, mettono ordine, individuano una trama nel caos dei fatti. Naturalmente, bisogna porre attenzione a non sovraimprimere al reale la propria volontà o una trama precostituita, occorre essere mobili e disponibili a cambiare idea”.

Mettere insieme le tessere del puzzle, tornare nei luoghi dell’infanzia di Lucia, ascoltare superstiti e testimoni, sfogliare le pagine di un diario mai scritto, rovistare tra vecchie foto, sparpagliare sul tavolo documenti, certificati, ritagli di quotidiani. Una lunga indagine giornalistica, psicologica, sentimentale. E la discesa fin lì, in quella terra oscura dove Lucia non volle portarla con sé: l’ultimo atto, là dove avrebbero potuto morire insieme.

Alla base del libro c’è allora una missione: decodificare il come e il perché. Modalità e ragioni di un gesto radicale. Per riuscirci Calandrone combina l’esercizio di una ferrea logica dei fatti e un profondo sentimento di empatia. Impresa comunque difficilissima: chi sceglie il suicidio si trova a bucare il muro penultimo, mette in atto un primo trapasso. E si muove già – da vivo – in uno spazio dell’altrove, esercitando una volontà disumana. Motivo per cui, ai vivi, aggrappati come fiere all’istinto di sopravvivenza, questa cosa non può che apparire aliena:

“Per comprendere le ragioni di un altro bisogna – si dice – ‘mettersi nei suoi panni’. È quel che ho cercato di fare. Ho cercato di indossare i panni di mia madre, il suo costume da bagno, ho cercato di rifare nella mente uno per uno i suoi gesti e, sì, nessuno di quei gesti sarebbe comprensibile se fossi rimasta io, con la mia volontà di vivere. Ho compreso il suo tragico passaggio dall’altra parte della vita quando ho letto la lettera che il marito Luigi ha inviato in risposta alle suore del brefotrofio milanese, che pretendevano da lui la retta per il mio ricovero. Quella violenza umiliante fa venire voglia di morire, di compiere un disperato, ultimo gesto di autodeterminazione, forse anche lievemente beffardo”.

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Fin dentro la morte

Litanie dei rifiuti e degli abbandoni, da scontare uno a uno, cercando di venirne a capo. E nel muoversi con falcate ampie o passi minuti, tra i tortuosi sentieri del suicidio, l’autrice cita a un certo punto un suo testo dedicato a Marina Cvetaeva, in cui spiega che la poetessa russa non avrebbe perdonato sé stessa “di non perdonare la storia, di trovare la storia così imperdonabilmente diversa da come dovrebbe essere“. Morire per via di uno “stridore insostenibile tra realtà e giustizia”. Cvetaeva come Anne Sexton, Antonia Pozzi, Sylvia Plath, Sarah Kane, Virginia Woolf, Amelia Rosselli, Nadia Campana… Una lunga sequela di utopie e dismisure, sfracellatesi contro la parete liscia del fallimento, del non abbastanza. Perché?

“Chi si suicida è un ottimista, è una persona che non si rassegna allo sfascio. Nessun cinico sceglie la morte, perché non si aspetta che la vita sia migliore di quello che è”.

Il corpo morto di Lucia. Percorso come un paesaggio, custodito come una testimonianza. Al pari del suo corpo vivo. Maria Grazia celebra il corpo di sua madre in molti modi. Nel racconto della sua dolcezza infantile, del suo ribellismo cristallino, della sua bellezza aggraziata, della sua maternità inattesa. Un corpo che (le) è mancato, che ha avuto sempre la forma di un vuoto e che poi si è tramutato in corpo linguistico, a occupare lo spazio fisico del foglio.

Ma se la celebrazione è giunta fin dentro la morte, l’avvicinamento è stato clinico, chirurgico, non evocativo: il cadavere di Lucia viene analizzato come su un tavolo autoptico, tra la meccanica del soffocamento, l’orrore della consunzione, i dettagli da manuale di medicina legale. Una scelta che si immagina atroce, per una figlia. Quando la poetessa Iolanda Insana definiva le parole “biologiche” doveva forse concepirle come carne e sangue del mondo, ossatura del pensiero: nel corpo vitale e poi defunto di Lucia le parole di sua figlia, narratrice, si sono transustanziate, o viceversa.

“L’analisi del corpo morto era funzionale a conoscere le modalità della morte e a sventare o meno l’ipotesi dell’omicidio di mia madre. Da un certo punto in poi la logica dell’indagine ha sopraffatto l’emotività, io stavo effettivamente studiando un cold case, mettendo la mia persona al servizio della verità. Ma non si può che spargere pietà sui corpi, a chiunque appartengano”.

Lotte politiche, sociali, esistenziali

A proposito di indagini e di vecchie fotografie, il tema del ritratto di Lucia torna spesso nel libro. La sua faccia, le mani che si intravedono appena in uno scatto scolastico, e la postura, lo sguardo da decifrare. Viene in mente Roland Barthes e quella sua decisiva convinzione di legare la fotografia al principio di morte, al fantasma: nel soggetto divenuto oggetto, immortalato, la stilla vitale di un presente eternizzato resta traccia calda, viva. Ne La camera chiara, illustrando la teoria sul punctum, Barthes analizza varie foto. Quella di sua madre, però, sceglie di non mostrarla: avrà avuto cinque anni ed è lì che lui (e solo lui) la riconosce autenticamente, per un surplus di innocenza che lo punge, lo commuove. Era la quintessenza di lei. Quale foto, tra le poche recuperate, è l’impronta digitale di Lucia, agli occhi di Maria Grazia?

“Quella che ho incluso nel libro. La foto di una ragazzina sorridente e accigliata nello stesso momento, con lo sguardo diretto, che esprime forza, dignità e una folle fiducia nel futuro. Si capisce che uno sguardo così non potesse piegarsi, a nessun costo”.

Era volitiva Lucia. Ribelle, ma senza ambizioni ideologiche, rivoluzionarie. Senza sapere cosa significasse la linea progressista della storia e il sacrificio per un ideale. Era tutta istinto, carattere e intelligenza. In un contesto che per lei e il suo compagno fu battaglia quotidiana, fame spietata, affanno. Le loro storie si dispiegano nel libro tra continue notazioni sociali, culturali, che definiscono uno spaccato del Paese drammatico, a cavallo del secolo scorso. La penna di Calandrone rimesta tra le durezze della guerra, il fascismo, la miseria, la piccola provincia annegata nel patriarcato, nel giudizio moralista, nell’ignoranza. In particolare: la condizione femminile (tra brutalità domestiche, matrimonio riparatore, delitto d’onore, divorzio ed aborto ancora lontani) e poi quella dei migranti del Sud, che, con “gli arabi di oggi”, scrive in un passaggio, condividono “lo stesso dolore, la stessa rabbia, la stessa rassegnazione”.

Lucia e Giuseppe non scelsero l’impegno. Non volevano cambiare la società. Si “accontentarono” di salvarsi dal dolore e soprattutto di salvare la figlia. Oggi, attraverso le parole di quella bimba divenuta adulta il loro sacrificio intimo si è fatto denuncia pubblica. Si è compiuta in lei la loro ribellione al sistema. Questo è allora un libro fortemente politico.

“Ti ringrazio di averlo pensato. Questo è il cuore della mia motivazione a rendere pubblica una storia privata. Non era indispensabile fare un libro della storia privata di mia madre, ho iniziato le mie ricerche senza nessuna intenzione di renderne pubblici i risultati. Ho deciso di scrivere “Dove non mi hai portata” quando ho compreso che la storia di Lucia è la storia di milioni di donne e, soprattutto, di donne oggi viventi. Non credo che, a parte le formalità legali, qualcosa sia davvero, profondamente cambiato, in certi ambienti della nostra cultura e in moltissimi ambienti di altre culture. Quando il libro viene letto nelle scuole, capita spesso che ragazzine di altre culture si identifichino col destino di Lucia, essendo anch’esse promesse spose a uomini che nemmeno conoscono e che certamente non hanno scelto”.

Discorso privato, discorso politico. Un gioco di riflessi e risonanze, tra milioni di vicende sommerse e di volti invisibili, che sono materia prima della storia. Ad esempio. Lucia e Giuseppe non furono eroi, né militanti, ma non ebbero paura: rischiarono, finendo schiacciati da un mondo duro e ingiusto. La massa, invece, nelle parole di Calandrone, è spesso così “spaventata dalle incombenze della libertà”, da consegnarsi alla morsa della tirannia. Fascismi di ieri, autoritarismi di oggi?

“La mia speranza continua a essere una società di individui tutti diversi uno dall’altro, ma accomunati dal desiderio d’amore e dal rispetto. Invece, le leve sulle quali si giocano le elezioni politiche sono la paura e, spesso, l’odio. Simone Weil scriveva che accorgersi dell’esistenza di un altro è la più grande fra le rivoluzioni esistenziali. Noi società evoluta non ci siamo ancora accorti che esistono altri, con sentimenti e diritti proprio identici ai nostri”.

Di luce e di poesia

Abbiamo parlato tanto di morte. Ma Dove non mi hai portata è una sorprendente boccata di vita, di resistenza, di volontà. Lucia e Giuseppe non hanno potuto saperlo, ma Maria Grazia è stata il loro riscatto, la loro buona sorte, il loro volere in atto. In questa contraddizione (che fonde anche speranza e disperazione) c’è forse lo struggimento di questa meravigliosa storia. Come vivere e come maneggiare l’inesauribile abbraccio tra la luce e il lutto?

“Con la coscienza che la vita non abbia mai una sola voce, che bene e male sono inestricabilmente impastati. E questa coscienza dà una serenità profonda, permette di viaggiare tra le cose con leggerezza, senza prendere troppo sul serio né la disfatta né la gloria”.

Splendore e buio, la gioia e la caduta, organizzando parole in cerca del timbro giusto, della pausa necessaria, dell’improvvisa accelerazione. E farne poesia, di tutto questo magma. L’eco della poesia è una costante nella scrittura di Calandrone, anche quando sceglie la cifra della prosa. Persino a livello di certe micro aperture, in cui la punteggiatura, la spaziatura, gli a capo, prendono una strada non convenzionale, secondo un’attitudine visiva, ritmica, tipografica, propria della ricerca poetica:

“Come la poesia, la prosa è musica. La sua base è il ritmo, spesso lo stesso ritmo di base della lingua italiana, tradizionalmente composto da endecasillabi e settenari. I miei a capo sono a volte sottolineature, a volte respiro che si spezza, altre volte sono il modo che ho di lasciare a chi legge lo spazio di leggere la propria storia accanto alla mia: lo spazio bianco sulla pagina è lo spazio di libertà del lettore”.

E in tema di versi e di luci, riappare alla memoria il volto in bianco e nero di Ungaretti, in un noto frammento televisivo, con la sua voce piena, cadenzata: “La poesia è una combinazione di vocali e di consonanti; una combinazione, però, nella quale è entrata una luce. È dal grado di questa luce che si riconosce la verità della poesia. Quando la poesia è poesia, raggiunge l’irraggiungibile, mette a contatto le parvenze con la sola realtà che è la realtà eterna”.

Che cos’è e dove sta, per Maria Grazia Calandrone, la poesia?

“Lo scrivo nella prima pagina del libro: “la realtà dietro le cose che chiamo poesia”. La poesia è fissare un oggetto finché l’oggetto parla con la propria voce. E così il corpo di Lucia, così ogni corpo”.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati