Intervista al grande architetto Tobia Scarpa per i suoi 90 anni

Figlio d’arte di Carlo Scarpa, spegne quest’anno 90 candeline ma parla ancora con la grinta di chi ha imparato a lavorare “divertendosi” col proprio padre. In occasione della sua mostra a Treviso lo abbiamo intervistato

Un appuntamento significativo per festeggiare i novant’anni di Tobia Scarpa (Venezia, 1935), quello della mostra Spazi Restituiti. Tobia Scarpa. Progetti recenti per la collettività, curata da J.K. Mauro Pierconti, Mauro Piantelli con Ilaria Cavallari, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche nella sua sede di Ca’ Scarpa, a Treviso. Per questa occasione così speciale, l’abbiamo intervistato in esclusiva.

Chi è Tobia Scarpa

Geniale interprete del made in Italy, l’artista è figlio di Nini (Onorina) Lazzari (sorella minore di Bice Lazzari e nipote di Vincenzo Rinaldo) e dell’architetto e designer Carlo Scarpa. La curiosità e il rigore analitico hanno sempre attraversato il suo pensiero, fondato sul rispetto per la storia e l’ambiente in cui passato, presente e futuro convivono armoniosamente. Armonia, del resto, è anche il nome della barca a vela che ha progettato nel 2019, una casa in movimento a cui è particolarmente legato. Compasso d’Oro nel 1970 per l’iconica seduta Soriana – progettata nel ‘69 da Afra e Tobia Scarpa e prodotta da Cassina – nel 2008 ha ricevuto anche quello alla carriera. Tra le collaborazioni più importanti: Gavina con cui ha firmato – sempre insieme alla moglie Afra Bianchin (1937-2011) – la poltrona Bastiano, la sedia Pigreco e il letto di metallo Vanessa; a seguire B&B Italia e Flos con la celebre lampada Papillona.

La riqualificazione di Ca’ Scarpa

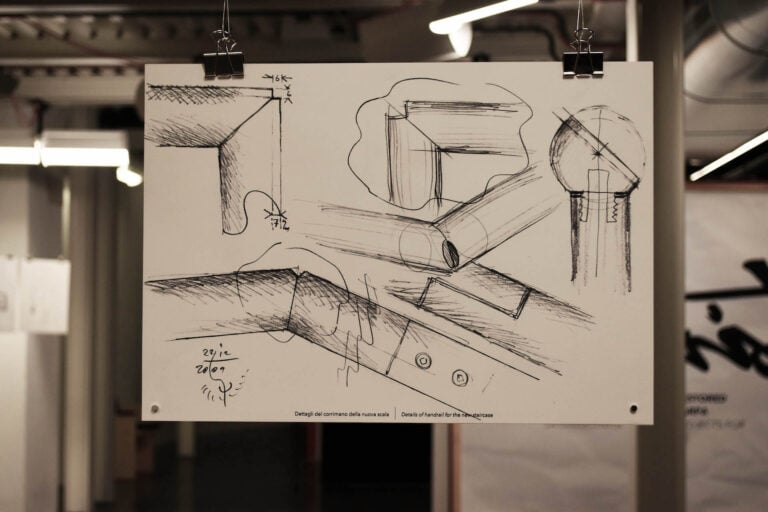

Tobia Scarpa, a cui nel 2015 è stato dedicato il documentario L’anima segreta delle cose diretto da Elia Romanelli, reinterpreta con lo stesso entusiasmo gli edifici del passato restituendoli alla collettività nell’ottica di un palinsesto visuale che piuttosto che celare i segni del tempo e della storia li porta alla luce, suggerendone nuove possibilità. È così anche per il restauro e la riqualificazione della stessa Ca’ Scarpa, trasformata in spazio espositivo nel 2019-2020. Nell’ex edificio del complesso di Santa Maria Nova, adiacente al monastero di Ognissanti, che con il Decreto Napoleonico del 1806 divenne ospedale militare e poi caserma, nonché dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 2009 sede dell’Intendenza di Finanza, l’architetto ha esplorato il concetto di rapporto ricucendo il dialogo tra gli spazi interni e il contesto urbano. “La scala sospesa introdotta da Scarpa, leggera e sottile come un origami giapponese, ha trasformato la percezione del volume: un foglio di cemento armato di soli 8 cm, piega dopo piega, sale fino all’ultimo piano, rendendo la circolazione un momento di introiezione dello spazio” – affermano i curatori – “Da lì, la vista attraversa la chiesa fino al portale d’ingresso, svelando le capriate e gli archi in pietra, mentre i vuoti attorno alle colonne sono dispositivi che permettono d’indagare ulteriormente lo spazio interno dell’edificio. Lo spazio espositivo è flessibile: grandi cornici in legno, appositamente progettate per questo edificio, possono muoversi e assumere configurazioni diverse. Gli impianti sono ospitati in un volume nero nell’area absidale”.

La riqualificazione secondo Tobia Scarpa nell’intervista

Attraverso schizzi, appunti e fotografie, questa mostra ripercorre i progetti che ha realizzato tra il 2005 e il 2020: Gallerie dell’Accademia a Venezia, Chiesa di San Teonisto, Gallerie delle Prigioni e Ca’ Scarpa a Treviso. Qual è stata la maggiore sfida nell’azione di recupero ed interpretazione di questi edifici storici restituiti alla collettività per usi diversi, incluso il nuovo Centro Culturale di Treviglio (Bergamo) in fase di realizzazione e quello di Quero (Belluno)?

Non c’è un edificio che sia semplice, non esiste. Ce ne sono di quelli che hanno molto da raccontare e di quelli che, invece, ne hanno meno. È complicato arrivare dopo anni su un materiale su cui la gente ha pensato, rappresentato cose e improvvisamente si ritrova con anni e anni di abbandono. Il problema è quello di illuminareper capirci qualcosa, perché sono tante le cose che si sono sovrapposte e sono state poi ritirate fuori. Anche le spiegazioni sono cambiate. Quindi, ogni tot di tempo si ripropone questo meccanismo. Tutti però si riferiscono ai propri pensieri.

… Intende la visione dell’architetto, che va a sovrapporsi e imporsi su quella dell’edificio storico?

Certamente. L’intervento non è solo quello fisico dell’architetto, può anche essere un’idea. Un’idea interessante per le persone che passano e scoprono un significato che non avevano ancora capito e sono contente di aver scoperto qualcosa di nuovo.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Il Centro di Quero nell’intervista a Tobia Scarpa

Riguardo i progetti in fase di realizzazione, ci parli del Centro socio-culturale di Quero, punto FAI legato a Malga Fontana Secca.

Mi piace parlare di Quero per tanti motivi. Il problema è che riguarda punti focali del tempo. È difficile da spiegare, in sostanza si tratta dell’ampliamento di un centro associativo-culturale che esisteva già. Un edificio che accoglie tutta una serie di funzioni che, però, sono mal distribuite e collegate.

Che cosa le è stato chiesto in particolare?

Mi è stato chiesto di riconfigurare tutto quello spazio con l’aggiunta di nuovi servizi per la cittadinanza. Prima di tutto bisogna capire la particolarità di quel posto. È un nulla nella maniera più assoluta ma con delle aggregazioni di persone che lo abitano, in una sequenza in linea continua, che tocca Venezia e va a finire a Feltre. Una linea che rappresenta momenti della storia locale raccontando bene come si è evoluto il territorio di Setteville. Il progetto è destinato alla comunità locale ma servirà anche come nodo informativo per la valorizzazione storica, turistica e culturale del luogo.

Qual è per lei la negoziazione tra il fattore emotivo e la componente tecnica nell’approcciarsi ad un progetto, soprattutto quando si tratta di recupero architettonico?

Abbiamo detto già che si tratta di raccontare cose perse. Al giorno d’oggi, c’è molto di questo materiale che va individuato e studiato, in quanto non siamo ancora a un livello tale da poter raccontare perfettamente determinati momenti umani in un certo luogo. Per esempio, se vediamo quel nucleo di Quero è su un punto alto ma tutta la parte di terra che scende è ricca di avvenimenti. Poi, ci sono le storie delle guerre. E anche storie che, forse, potrebbero non interessare a nessuno. Abbiamo le storie antiche e quelle moderne, qualcuno ama quelle più recenti.

E per quel che riguarda l’elemento emotivo, nello specifico?

Guardando all’aspetto emotivo, se parliamo di progettazione, si tratta di un atto operativo. Sono tantissime le emozioni, ma chiuse dentro un’area d’individuazione analitica e di raccolta di storie che, come nel caso di Quero, è molto segnata anche dalla natura.

L’architettura secondo Tobia Scarpa

Nel binomio Scarpa-Benetton c’è di mezzo un’amicizia di sessant’anni tra lei e Luciano Benetton. Insieme a sua moglie Afra ha progettato moltissimi edifici industriali del gruppo, a partire nel 1964 dalla fabbrica di Ponzano (Treviso). Si è sentito più libero nel confronto con una committenza così speciale?

L’amicizia è l’elemento forgiante. Abbiamo iniziato insieme a costruire piccole cose che sono diventate più importanti, alcune per l’architetto e altre per l’industriale.

Come architetto e designer quanto è importante per lei la qualità della materia nel determinare le sue “scelte arbitrarie del bello”, come ha affermato? Ferro, mattone, alabastro… ma soprattutto vetro, in considerazione della sua collaborazione con la storica vetreria Venini di Murano dal ’57 al ’61…

Il vetro racconta una storia iniziale veneziana. Mio padre aveva cominciato a lavorare come progettista nell’area di Murano, alla Cappellin e anche alla Venini. Io sono arrivato dopo. Lui era già noto e amato. Sin da bambino, ho imparato il lavoro e il materiale di ricerca evoluto da mio padre. Di conseguenza, nel mio presentarmi sul mercato, arrivavo che sapevo già tutto. Comunque, una delle prime cose per me è stata studiare la chimica del vetro. Non credo nella gente che fa senza avere la cognizione di quello che sta facendo. Personalmente, posso commettere un mucchio di errori dettati anche dalla superbia, ma bisogna cominciare con il cercare. Il mondo è pieno di occasioni.

Ad esempio?

Nella sperimentazione della chimica del vetro, ho inventato colori che prima non esistevano, come i neri opachi o i colori iridescenti. Ma, ogni volta che facevo un libretto con quelle sperimentazioni dei colori, spariva. Qualcuno se lo portava a casa. Il segreto accompagna da sempre i vetri di Murano. Segreti, fughe di notizie. È molto semplice, il meccanismo di quelle dinamiche è basato sulla stupidità e l’ignoranza. Il processo è molto complicato e non è neanche detto che, facendo una cosa nuova, che non è mai stata sperimentata, non si vada a mettere le mani sul passato e non sul futuro.

Che cosa ricorda dei suoi inizi a Murano?

Quando sono arrivato lì, dato che sono un’analista per natura, ho dovuto cominciare a separare tutte le cose per poterle individuare, metterle insieme e renderle operative. Però, dopo un po’, sono andato via… il mondo muranese non mi interessava. Mi piace l’indagine perché mi orienta e mi rende felice riuscire ad inventare qualcosa di nuovo. Non mi piace rieditare qualcosa del passato, semmai la adeguo ai tempi con i materiali e lo studio, migliorando la parte operativa.

Ha affermato di essere analitico, l’analisi precede sempre la sperimentazione?

Non lo so. Per operare bisogna avere nel sacco un minimo di certezze. È più divertente, per me, creare qualcosa di nuovo. Ma non sono l’unico a pensarla così. Quando c’è qualcosa che m’incuriosisce – un tema, un problema, una cosa – è il momento in cui mi allontano il più possibile dall’abitudine e dalla cosa ovvia.

Un’ultima domanda: come si è posto nei confronti dell’eredità paterna? Qual è stato l’insegnamento di Carlo Scarpa?

Il suo insegnamento è stato continuo, ma non diretto. Sin da bambino, avevo piena libertà di andare dove volevo e chiedere qualunque cosa. Seguivo mio papà quando andava a lavorare per esempio a un oggetto di ferro. Lì ho imparato come lo si lavora, come bisogna avere certe attenzioni per ottenere un risultato più raffinato. Quindi, tutto questo l’ho sempre avuto in tasca. Partecipavo a quello che faceva, mi diceva cosa stesse facendo. Lui si divertiva pure con me. Dopodiché il mondo ha cominciato a girare intorno a me e non tutto era lineare. Anche quello che producevo era un po’ caotico. Ma lavorare sulla materia è sempre stata una festa. Ogni passo è una cosa nuova.

Manuela De Leonardis

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati