A Milano vogliono pedonalizzare i Bastioni delle storiche mura spagnole. Un anello urbano da vivere a piedi o in bici

Da dispositivo di difesa nel Cinquecento a passeggiata panoramica su progetto di Piermarini, a discutibile tangenziale destinata al traffico veicolare. La storia dei Bastioni di Milano attraversa i secoli, e ora c’è chi propone di rilanciarli come spazio pubblico da scoprire all’insegna della mobilità attiva

Bastioni Aperti è un progetto che punta a restituire lo spazio urbano alla comunità nel segno di una mobilità lenta, più sana e indirizzata a un reale godimento dello spazio condiviso. Per ora solo un’idea, ma non così peregrina – e soprattutto con ampi margini di fattibilità – in una città come Milano, che sta sperimentando, negli ultimi anni e con maggiore accelerazione dopo la pandemia, un ripensamento dello spazio pubblico in favore di un maggiore utilizzo della mobilità attiva, di una maggiore attenzione alle utenze più fragili (bambini e anziani) e di un minor uso dei mezzi motorizzati privati.

Il progetto Bastioni aperti per la mobilità attiva

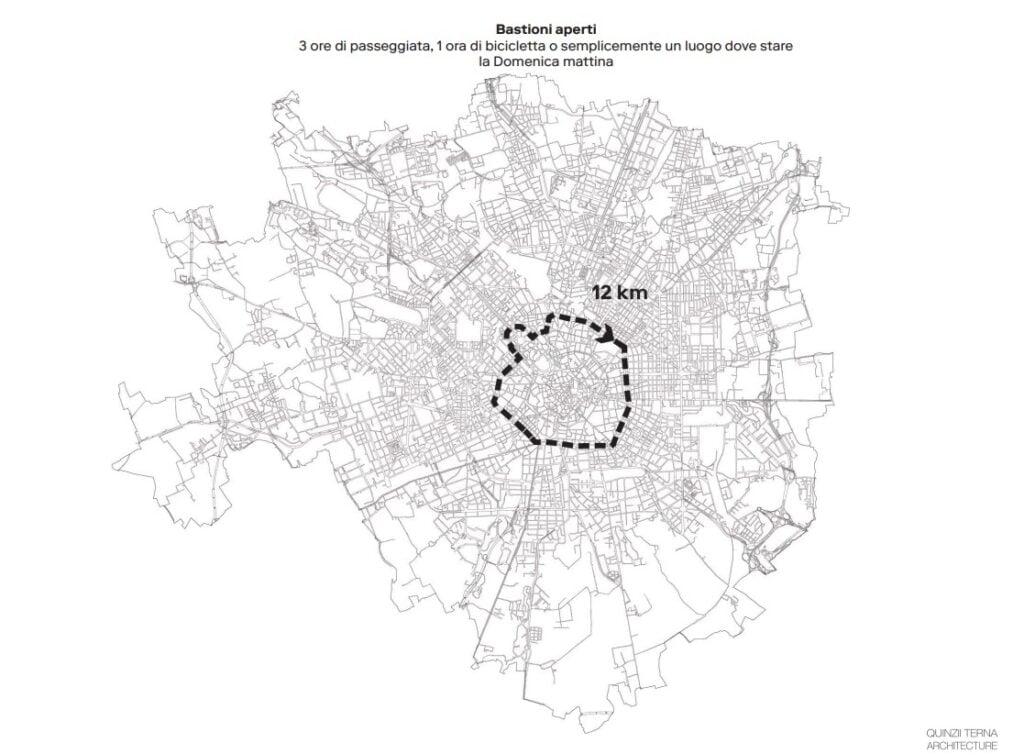

Il progetto sviluppato da Chiara Quinzii (di Quinzii Terna Architecture) è per ora sul tavolo della commissione Mobilità attiva del Comune di Milano e propone di aprire i Bastioni di Milano per alcune ore della domenica mattina, facendo spazio a passeggiate, giri in bici, ballo all’aperto e iniziative pubbliche e private. Perché questo sia possibile, si propone la chiusura contestuale al traffico veicolare motorizzato, con il beneficio, però, di poter riscoprire spazi dimenticati o sottovalutati della città, come sono i Bastioni sopravvissuti al tempo che definiscono il perimetro di Milano e tutti i monumenti e le aree verdi che si incontrano lungo il cammino.

La storia dei Bastioni spagnoli di Milano

Partendo dal centro storico, la cerchia dei Bastioni è la seconda circonvallazione della città dopo quella dei Navigli. Corrisponde alla traccia delle mura di epoca spagnola che circondavano Milano e che ne hanno definito la dimensione massima fino alla fine del Settecento. All’epoca, le mura avevano già perso la loro utilità difensiva e l’architetto Giuseppe Piermarini ne aveva riconvertito molte parti a giardini pensili, creando una lunga passeggiata sopraelevata con vista sulle Alpi e sulla pianura coltivata a sud.

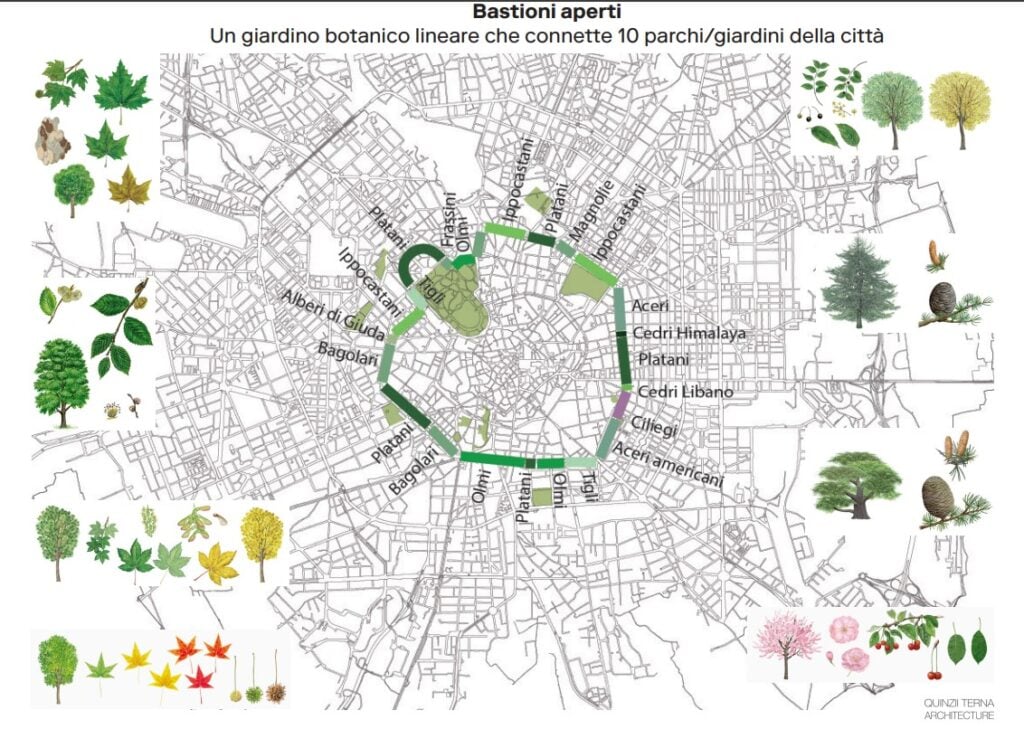

Un secolo più tardi, il primo piano regolatore di Milano, redatto nel 1884 da Cesare Beruto ed entrato in vigore nel 1889, ripensava ulteriormente lo spazio delle mura, ormai in demolizione, sul modello del ring viennese, l’anello verde arricchito da giardini, acqua ed edifici pubblici che circonda ancora oggi l’abitato storico della capitale austriaca. Una visione rintracciabile seguendo il circuito alberato – oggi quasi interamente dedicato al traffico veicolare – che collega dieci parchi e giardini di Milano, come il Parco Sempione e i giardini Indro Montanelli e il Parco delle Basiliche, oltre a monumenti ed edifici storici della città. Un percorso che abbraccia tutti i Municipi, oggi ridotto a tangenziale urbana, a discapito della sua storia e del patrimonio architettonico (l’Arco della Pace, il Planetario, la Rotonda Besana, la Chiesa di San Francesco, la Fondazione Feltrinelli, per citare solo alcune delle attrazioni messe in collegamento) e verde (tra platani, ippocastani, olmi, cedri, ciliegi, aceri americani, magnolie, tigli) che conserva.

Perché sostenere il progetto Bastioni aperti

Ecco, allora, l’idea di Bastioni Aperti, che mutua, tra gli altri esempi internazionali, il modello della ciclovia di Bogotà, dove ogni domenica mattina, da quarant’anni, circa 120 chilometri di strade urbane chiudono al traffico, per fare spazio alla comunità.

La domenica mattina, del resto, anche a Milano è il momento meno impattante per imporre un blocco del traffico veicolare. E l’anello di circa 12 chilometri interessato dal progetto è servito da 10 fermate di tutte le linee metropolitane e del passante ferroviario, oltre che punto di partenza di diversi itinerari ciclopedonali appartenenti a Cambio, il biciplan della città metropolitana. Elementi che contribuiscono alla fattibilità dell’iniziativa, mirata anche a stimolare l’organizzazione di “attività legate alla mobilità attiva (corsi di bicicletta per tutte le età, gare sportive, ciclofficine, passeggiate di gruppo o in autonomia), al turismo di prossimità (tour e bicitour guidati dei monumenti e del patrimonio del verde), alla cultura (musica e piccoli concerti) e al cibo locale da strada”. Il progetto, spiega chi l’ha ideato, si presta a essere realizzato per fasi, sperimentato inizialmente solo qualche domenica all’anno, in vista di una sistematizzazione nel 2026, anno delle Olimpiadi. Al momento, si diceva, c’è l’idea. Che presto potrebbe diventare una proposta formale, con il supporto di partner disposti a credere e a investire nel progetto. Anche nell’ottica di implementare i servizi e ottimizzare gli arredi urbani e l’illuminazione pedonale lungo l’anello.

Livia Montagnoli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati