L’architettura è ricerca. Intervista con Elisabetta Terragni

L’abbiamo incontrata nel suo studio newyorchese Draw, nel quartiere di Bushwick, che divide con il marito Kurt Forster. Con Elisabetta Terragni, architetto ed erede di Giuseppe, uno dei padri del razionalismo italiano, abbiamo discusso della sua recente ricerca “Twist and Shout”, che sarà presentata in autunno nella Grande Mela, ma anche dei nuovi progetti “No Concrete” in Albania a Porto Palermo. Per finire con l’immancabile, per noi fallimentare, confronto tra l’università americana e italiana.

Innanzitutto, cos’è Draw?

È un acronimo che sta per Design Research Architecture Writing e dà il nome allo studio che ho aperto con mio marito Kurt: lui è uno storico dell’arte e di architettura, io sono un architetto e insegno. L’idea è lanciare ricerche che possano diventare progetti d’architettura, ma anche qualcos’altro. Siamo arrivati negli Usa alla fine del 2007, in un momento di forte crisi in cui è crollato tutto, cercavamo un posto in cui poter disporre la nostra biblioteca. In America c’è una forte possibilità di fare ricerca: ti viene un’idea interessante, cerchi un garante e hai la libertà e la possibilità di scrivere; l’idea di base di Draw è che l’architettura non è il singolo edificio – per me non lo è mai stato – ma una collaborazione e un’integrazione tra campi diversi che s’incrociano, e può diventare una piattaforma anche per altre discipline. Per adesso siamo solo Kurt e io, ma vorremmo che crescesse e far entrare altri studi nella nostra traiettoria, per impostare nuovi progetti, come del resto stiamo già facendo.

Di che progetti si tratta? Su cosa vi state concentrando al momento?

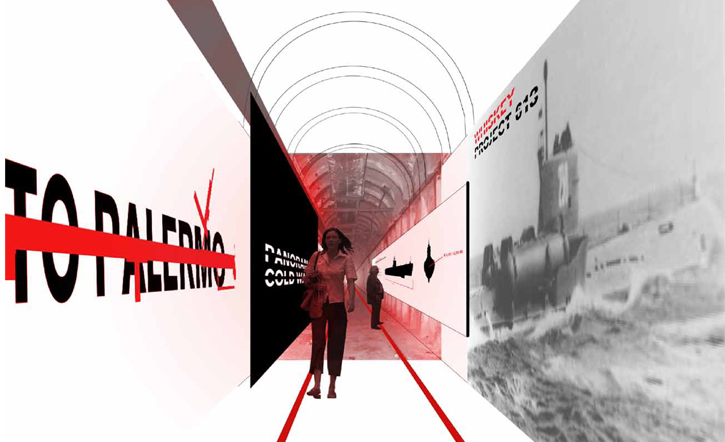

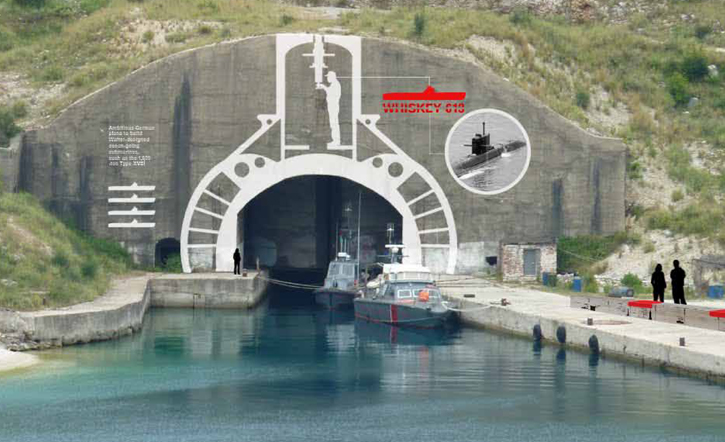

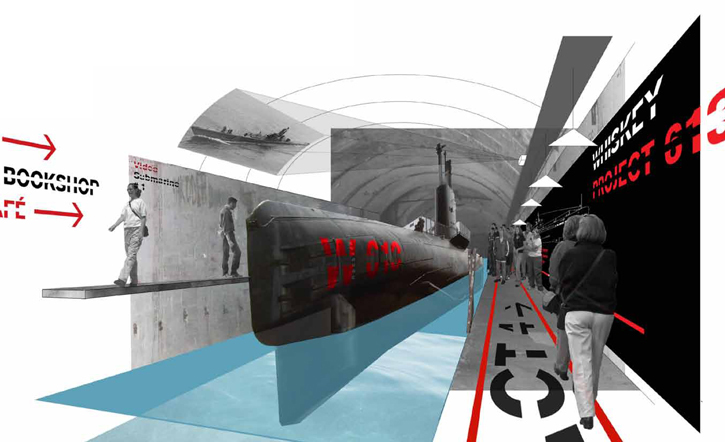

Kurt sta lavorando a un libro su Schinkel. Io sto scrivendo un articolo per Perspecta, la rivista della facoltà di architettura della Yale University. Il tema del numero è Money e mi hanno chiesto di scrivere un articolo sui visual studies delle monete antiche che sto portando avanti attraverso la realizzazione di un cast di monete sull’architettura contemporanea. È una ricerca intellettuale ma anche divertente, perché bisogna reinventare la cosa da zero. Sto lavorando anche a una pubblicazione sull’Albania, che fa parte di una ricerca più ampia, iniziata con il progetto del museo sulla Guerra Fredda nella base sottomarina per sommergibili di Porto Palermo. Pubblicare il libro adesso, per me, significa fare un passo in avanti in questa ricerca, e nel frattempo il progetto va avanti tra New York, Harvard, Milano e Como.

Inoltre sto per lanciare – con Toni Griffin, direttrice del J. Max Bond Center di New York – una nuova ricerca sulle Legacy Cities, intese come città le cui popolazioni sono diminuite drasticamente. Abbiamo appena proposto una ricerca in parallelo su Detroit e Roma. Roma, dopo la fine dell’Impero Romano, è passata da due milioni di abitanti a quindicimila, su un’area di 18 milioni di kmq e Detroit ha la stessa proporzione tra area e abitanti. Volevamo capire, facendo delle sovrapposizioni, cosa significa avere una fase di transizione di questo tipo. Sono interessata ai vuoti, ai gap, non al prima o al dopo, ritengo quindi che questo sia il tema perfetto.

Elisabetta Terragni – Progetto del Museo di Gjiri o Panormes:Porto Palermo, Albania – Courtesy Elisabetta Terragni

Torniamo a parlare del progetto in Albania e di Porto Palermo.

La nuova parte del progetto si chiama No Concrete Project ed è nello stesso sito del museo sulla Guerra Fredda a Porto Palermo. Si tratta di ventiquattro strutture militari abbandonate; la nostra proposta è di rimetterle a posto senza restauri conservativi, che in questo caso sarebbero assurdi, secondo me, ma di riutilizzarle come strutture di supporto e di ospitalità – un ostello, un ristorante, una scuola di vela e altro – mantenendo l’aspetto di rovina e di base militare. L’idea è di lavorare con elementi reversibili e leggeri di metallo e legno, in alcuni casi inserendoli all’interno, da un lato o dall’altro delle strutture, in altri ancora non intervenendo proprio ma creando percorsi che vi passino attraverso, come se fossero delle archeologie. Credo sia molto bello lasciare i muri delle strutture così come sono, scrostati e rovinati, sono molto affascinanti. Anche per questo progetto, come per Porto Palermo, c’è una fortissima componente grafica: stiamo utilizzando delle vernici che catturano la luce solare durante il giorno e rilasciano i colori durante la notte: il concetto è coltivare il buio come tema di progetto in ambito museografico. È molto difficile lavorare in Albania, stanno distruggendo la costa costruendo ovunque con il cemento, ed è un momento storico-politico estremamente delicato (ci sono appena state le elezioni), ma abbiamo appena consegnato dei progetti di fattibilità così complessi e avanzati da convincere chiunque, dai militari al Governo alle persone.

A che punto è il progetto?

La seconda fase è quella esecutiva, se si farà ci vorrà un anno per realizzare tutto. Ho voluto portare No Concrete e Porto Palermo allo stesso livello, così se si parte i due progetti saranno realizzati insieme. Anche l’apparato grafico sarà uniforme: i percorsi e la segnaletica saranno unificati da qualsiasi accesso, dal mare o dalla strada. Il curatore è Jeffrey T. Schnapp, direttore-fondatore dello Stanford Humanities Lab, che ha curato anche le Gallerie di Piedicastello, a Trento. Ho concepito No Concrete per consegnarlo al grafico abbastanza “vuoto”, abbiamo finito adesso la prima parte e l’abbiamo passato a Daniele Ledda, il nostro grafico, che lo “vestirà”.

Non lavoro più senza Daniele, con il quale sono diventata molto amica. Quando ho presentato il progetto per il museo di Porto Palermo al Festarch di Perugia, due anni fa, Pippo Ciorra mi ha chiesto chi fosse il grafico, e da lì è nata la collaborazione di Ledda con il Maxxi, con la realizzazione dell’apparato grafico delle mostre L’Italia di Le Corbusier, Re-Cycle ed Energy.

Elisabetta Terragni – Cinquanta – Salone del Mobile 2013

Ad aprile ha presentato al Salone del Mobile Cinquanta, collezione di maniglie in stile Anni Cinquanta di Officine Meccaniche Porro ed esito della sua ricerca Twist and Shout, che ha condotto in collaborazione con l’azienda. Ce ne parla?

Per me è stato un lavoro bellissimo, in cui è stato possibile coniugare la ricerca e il lavoro in officina. Officine Meccaniche Porro, con l’acquisizione della ditta Enrico Cassina, ha ereditato anche centinaia di prototipi di maniglie e mi ha commissionato un lavoro di ricognizione documentaria; una parte di ricerca è stata fatta nell’Archivio di Stato a Roma e un’altra sulle riviste di settore degli Anni Cinquanta, che ha aperto uno spiraglio su questo periodo secondo me molto interessante. Gli Anni Cinquanta sono stati un periodo di crisi di una serie di valori, nei quali sono nati nuovi modi di vedere le cose, un po’ in parallelo a quello che sta succedendo adesso. Oltre all’ovvio interesse architettonico ed estetico delle maniglie, è stato interessante cercare di capire le dinamiche di quel periodo, che cosa succede quando crolla tutto, non ci sono soldi e bisogna reinventarsi un nuovo modo di lavorare.

Dopo la prima parte di ricerca, pubblicata su Abitare, abbiamo iniziato a lavorare sull’ergonomia e sulla nascita della disciplina, partendo da Designing for People, un bellissimo libro basato sul movimento del corpo – anche se con una fiducia eterna nella macchina sicuramente passée – scritto dal designer americano Henry Dreyfuss. Ora stiamo sviluppando una seconda parte di ricerca che indaga i movimenti dei muscoli del corpo la rotazione della mano, che si attivano con l’apertura delle maniglie. Officine Meccaniche Porro è un’azienda molto seria, tutta la catena di produzione è interna alla ditta in Italia, esportano in venti Paesi e sono molto impegnati nel settore della ricerca. La terza fase del lavoro sarà, in autunno, la presentazione a New York, mentre è già stata presentata a Parigi.

Parliamo della sua esperienza di insegnamento alla City University di New York. Quali le differenze tra insegnare in Italia e in America?

La mia esperienza di insegnamento in Italia risale a più di vent’anni fa, come assistente di Enrico Mantero al Politecnico di Milano. Dopo non ho più insegnato perché era impossibile, sono tornata per un corso di Museografia della durata di un solo semestre. Devo dire che la qualità degli studenti è la stessa, ma in Italia non ci sono gli strumenti per avere la medesima educazione che è possibile avere in America: io qui ho dodici studenti, è un altro mondo. Con gli studenti in Italia ho lavorato molto, nel corso di Museografia abbiamo rilevato delle parti del Museo di Castelvecchio, abbiamo collaborato con il Centro Palladio, con gli stessi ritmi che ho qui.

Il confronto non è sostenibile nemmeno dal punto di vista dei fondi ma il vero problema, in Italia, è che non ti consentono di fare ricerca. Io sono andata via principalmente perché avevo abbastanza conferenze per realizzare una pubblicazione, ma l’Università non ha voluto perché non ero strutturata: questo ti dà l’idea della paralisi italiana. Resto comunque consulente, dall’America, delle valutazioni della ricerca in Italia. Da quando sono qui ho imparato che devo scrivere moltissimo: qualsiasi università americana ti chiede di produrre tanto. Insegnare bene qui è normale, altrimenti non insegneresti, ma mi viene sempre richiesto un report sulle mie attività al di fuori dell’ambito didattico, che è un po’ un’impostazione opposta a quella dell’Università italiana, dove se fai qualcosa ti segano le gambe.

Marta Veltri

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati