L’architettura dell’aria. Un saluto a Claude Parent e un’intervista

Era un personaggio fuori dalle righe, non solo per la sua visione architettonica ma anche per la straordinaria gentilezza e apertura verso gli altri. Il giorno dopo aver compiuto 93 anni, Claude Parent ci ha lasciati. Era il 27 febbraio. Lo ricordiamo con questa intervista del 2010.

Nel 2010 la Cité del l’architecture e du patrimoine di Parigi dedica la prima importante riflessione sull’opera di una delle figure chiave dell’architettura francese e internazionale, Claude Parent. La mostra, curata da Francis Lambert e Frédéric Migayrou, ripercorreva l’intera ricerca e opera dell’architetto parigino con un eccellente apparato di disegni, immagini d’archivio, documenti e modelli, scanditi nello spazio attraverso un percorso ideato da Jean Nouvel, suo illustre allievo.

In quell’occasione ho conosciuto personalmente Parent, un personaggio fuori dalle righe, non solo per la sua visione architettonica ma anche per la straordinaria gentilezza e apertura verso gli altri. Da quell’incontro così intenso è nata una conversazione che ho pubblicato su Arte e critica. Quest’anno, il giorno dopo aver compiuto 93 anni, Claude Parent ci ha lasciati. Era il 27 febbraio.

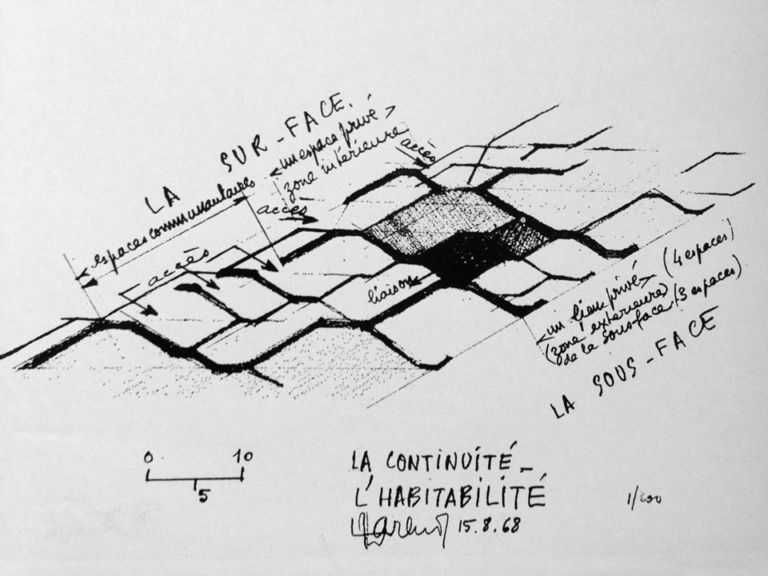

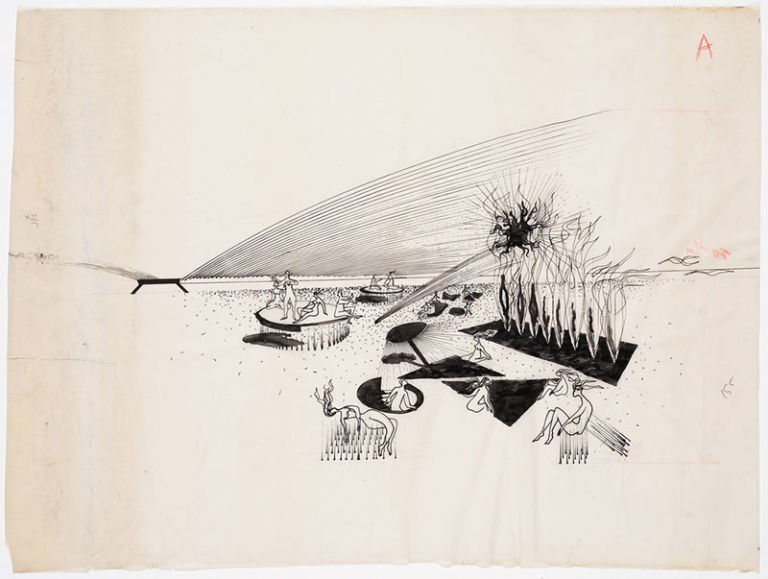

Parent è noto per aver teorizzato la Fonction Oblique con Paul Virilio, con cui ha dato forma concreta a grandi architetture, ma è interessante anche per la sua vicinanza con gli artisti, tra tutti Yves Klein, dalla cui collaborazione è nata L’architecture de l’air. Ma qui voglio ricordare anche un suo progetto urbano di grande attualità. Parlo di quando dal 1972 al 1973 ha realizzato una campagna di affissione urbana in quattro zone strategiche della città di Parigi. Attraverso disegni e slogan, Parent voleva entrare nella vita quotidiana dell’“uomo della strada” per comunicargli la sua visione dell’architettura e coinvolgerlo nel dibattito sulle possibili evoluzioni della città nel prossimo futuro. Attraverso un dispositivo semplice e diretto di contaminazione dello spazio urbano, i muri cittadini si offrivano come finestre per nuove modalità di utilizzo del luogo pubblico, rivolte apertamente agli abitanti per proporre nuovi modi di vivere insieme.

Parent era un architetto, ma anche un grande pensatore. Non è un caso che dalle sue ricerche abbiano preso ispirazione non solo Jean Nouvel, ma Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Odile Decq, François Roche, Bernard Tschumi, Coop Himmelb(l)au. E alla Cité, il giorno dell’inaugurazione della mostra, c’erano tutti per salutare il maestro.

Dal 1952 al 1970 ha frequentato e collaborato con numerosi artisti di livello internazionale, da Nicolas Schöffer ad André Bloc, da Yves Klein a Jean Tinguely. In che modo il mondo dell’arte ha influenzato le sue sperimentazioni nell’ambito dell’architettura?

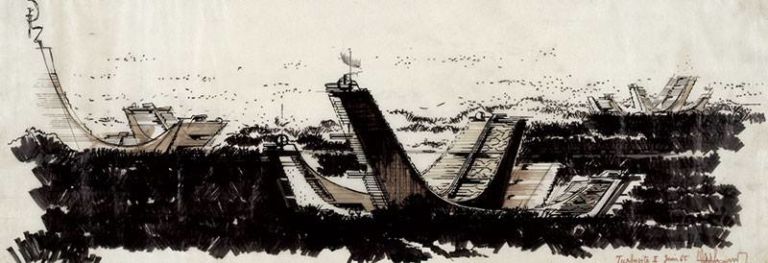

Sin dalla sua fondazione ho fatto parte del Gruppo Espace creato da Del Marle e André Bloc, fondatore della rivista Architecture d’Aujourd’hui. Ho incontrato gli artisti dell’Astrazione geometrica. Da allora non li ho più lasciati, ho lavorato con loro nell’ambito della “Sintesi delle arti”, ma nelle mie ricerche personali mi sono sentito attratto soprattutto dal vuoto. Dal senso e dal contorno del vuoto sono derivate le relazioni spazio-dinamiche con Nicholas Schöffer e più metafisiche con Yves Klein, poi convinto dal concetto di movimento. Lo studio della dinamica dello spazio mi ha offerto l’occasione di conoscere e collaborare con Jean Tinguely e con il coreografo Jacques Polieri per il progetto Luna-Tour.

Queste attrazioni reciproche generate dalle mie ricerche in architettura sono state i perni della mia vita di architetto, mi hanno allontanato completamente dall’architettura moderna, proiettandomi verso una lettura più utopica del mondo e lo studio dell’oscillazione delle masse, con particolare attenzione ai concetti di instabilità e disequilibrio (1953-63). L’Arte cinetica degli Anni Cinquanta è stata centrale nella mia evoluzione – in particolare Yaacov Agam, Pol Bury e altri.

Nelle collezioni di musei come l’IFA – Institut Français d’Architecture di Parigi o il FRAC Centre di Orléans, troviamo ampio spazio dedicato ai suoi schizzi, disegni e modelli di architettura. Che ruolo hanno giocato nell’evoluzione del progetto?

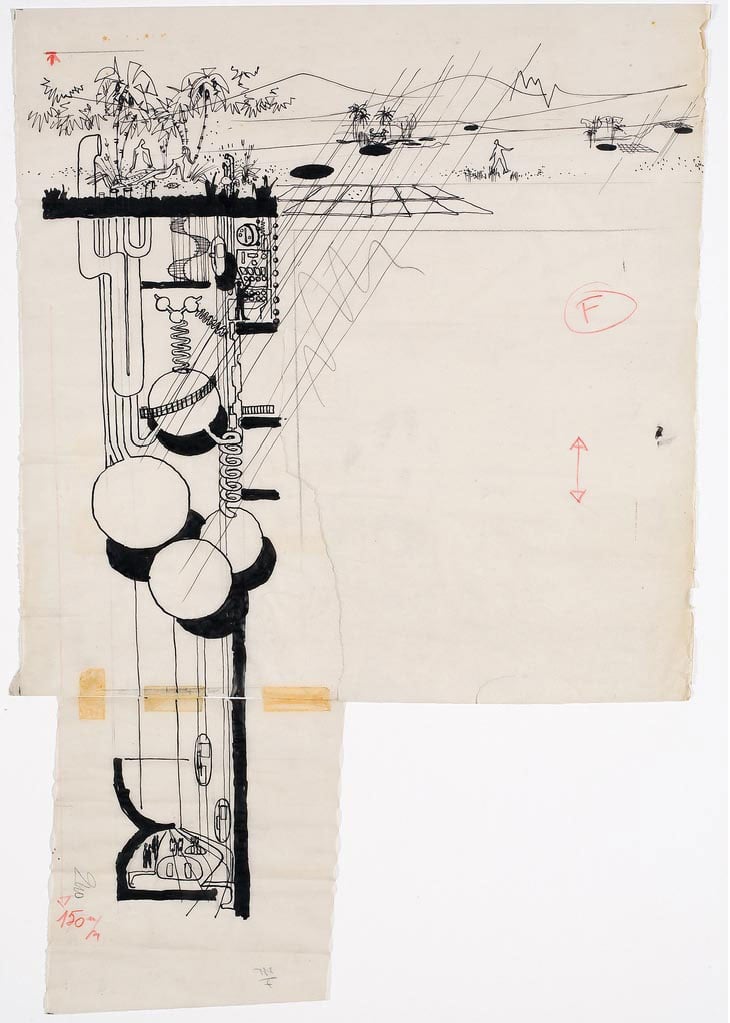

Appena mi sono liberato dal cubo e dalle sue metamorfosi moderniste (il Bauhaus, Le Corbusier, il Funzionalismo ecc.) ho avvertito la necessità di disegnare, disegnare, disegnare. Oggi più che mai è il disegno che mi apre immancabilmente nuove strade di ricerca, che il mio pensiero concettualizza in modo informale.

La mano non è che uno strumento, ma assolutamente necessario perché legato al pensiero, o meglio, direttamente connesso al pensiero. La mente comanda, il disegno formalizza e decifra il magma mentale. Seleziona, orienta, in definitiva precisa l’idea.

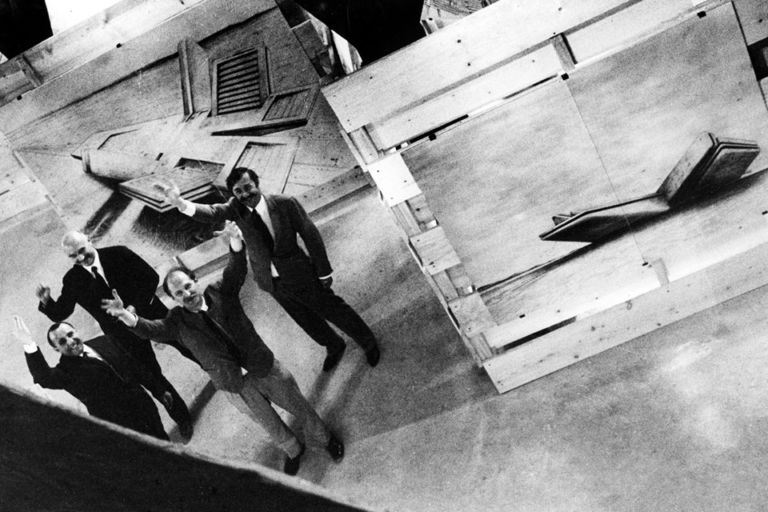

Il plastico, di contro, non mi serve a niente, o al massimo permette una verifica, ma non interferisce mai nell’ideazione. Seppur bello e dotato di qualità estetiche, come nel caso delle mie maquette in legno, non è che un oggetto da contemplare senza incidenza sullo studio.

Una volta, a Londra, sono rimasto veramente colpito da una magnifica mostra di Zaha Hadid, dove le maquette erano così belle che facevano proprio pensare a quelle pantere nere, feline e aerodinamiche, che i ricchi collezionisti degli Anni Trenta mettevano sui camini dei loro appartamenti. Una maquette può essere tutt’al più un oggetto del desiderio, mai un’architettura. Il disegno, dallo schizzo iniziale a quello esecutivo, anche se fatto al computer, è un compagno eterno.

Claude Parent, modello del Memoriale a Yves Klein, 1964 – Collection FRAC Centre, Orléans – photo François Lauginie

Con il comitato di redazione de L’Architecture d’Aujourd’hui, nel 1960 si è opposto alla costruzione delle villes nouvelles, i nuovi poli-dormitorio della regione parigina, consigliando piuttosto la creazione di una città parallela, un nuovo centro. Un tema che è tornato d’attualità con la crisi delle banlieue. Come interverrebbe oggi nelle metropoli internazionali?

La città è morta, non si dovrebbe neanche più utilizzare questa parola solo per delle vecchie pietre. La città, asfissiata, sta sparendo. Il suo destino si compie.

Non ci resta che indagare gli stimoli ripetuti della nostra immaginazione per incoraggiare la formazione di nuovi insediamenti umani sul pianeta. Ne va della sua sopravvivenza.

Contrariamente a ciò che credono i politici, né loro né i loro tecnocrati, ingegneri e funzionari sono capaci per la natura e per i meccanismi del loro pensiero di immaginare la Grand Paris, progetto del nostro Presidente della Repubblica; solo gli architetti sono in grado di anticipare un modo nuovo di utilizzare il suolo di questo pianeta.

In due riprese, con i piani della Paris parallèle nel 1960 e 75021 nel 1980, gli architetti hanno avanzato delle proposte capaci di rispondere a importanti esigenze della città: due occasioni mancate che è impossibile riattualizzare. È troppo tardi, purtroppo. L’ingombro della superficie è ormai eccessivo.

Nel 1963 ha teorizzato con Paul Virilio la Fonction Oblique. Qual è l’attualità del vivre à l’oblique? In che modo l’architettura contemporanea ne è stata influenzata?

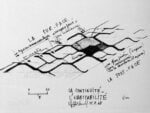

Ci troviamo di fronte alla domanda più importante: 1) Quale identità? Quale destino, nel senso greco del termine? 2) Dove creare del vuoto in quantità sufficiente per affrontare i bisogni futuri. In primo luogo, dobbiamo prevedere la morte dei quartieri “alla Haussman”, per raderli al suolo e cominciare a inventare: far regnare l’immaginazione. Sopprimere tutti gli spazi obsoleti e rimpiazzarli con il regno dell’obliquo: ricominciare differentemente. L’obliquo deve essere considerato come una prima ipotesi di lavoro.

Il gruppo messo in campo dal Presidente della Repubblica dovrebbe, per una parte dei partecipanti, cercare di vedere i suoi limiti e le possibilità di riuscita nel quadro della Grand Paris. Non con me certo, io sono ormai stanco di aver sempre avuto ragione troppo presto. Ci vuole del sangue nuovo per fare del nuovo. Qual è la pertinenza dell’obliquo in questo ambito? Il suo senso primordiale della continuità. Il suo rifiuto dell’ostacolo alla libertà del percorso degli uomini.

La mostra alla Cité de l’architecture e du patrimoine la consacra come uno dei personaggi fondanti dell’architettura francese e internazionale del presente. L’allestimento è firmato da uno dei suoi più grandi allievi, Jean Nouvel. Come è stata concepita la mostra? Che tipo di relazione intellettuale e culturale lega ancora le vostre esperienze?

La mostra della Cité de l’architecture et du patrimoine è il risultato di una lunga riflessione e di una serie di eventi minori che poco a poco hanno portato all’ideazione di una grande esposizione del mio lavoro. Il tutto ha avuto inizio da un’idea di Maurice Culot dell’IFA. Jean-Louis Cohen l’ha rifiutata. Abbiamo dovuto attendere il lavoro di Frédéric Migayrou (al DRAC Centre) e in seguito quello del Frac Centre (sotto la direzione di Marie-Ange Brayer) per ridare luce alla mia ricerca in occasione della Biennale di Venezia del 1996. Tutto è partito da lì.

Qualche anno dopo, François de Mazières, appena nominato direttore della Cité de l’architecture et du patrimoine, mi ha informato della decisione di organizzare una grande mostra sul mio lavoro nel suo insieme. Da allora, il direttore dell’Institut Français d’Architecture, Francis Rambert e il suo amico Frédéric Migayrou, vicedirettore del Centre Pompidou – entrambi curatori con la collaborazione di Audrey Jeanroy –, hanno preso in mano la mostra e scelto Jean Nouvel per l’allestimento. Senza l’autorità di François de Mazières e senza i curatori che hanno deciso di realizzare non una semplice mostra d’architettura ma una riflessione su un’opera, questo lavoro non avrebbe mai permesso al pubblico di comprendere il senso delle mie lunghe ricerche.

Aggiungerei che sono legato a questi tre uomini da una grande e duratura amicizia. Jean Nouvel ha fatto i suoi primi passi nel mio studio nel corso degli Anni Sessanta, che sono stati così importanti per l’architettura; Migayrou ha condiviso con me la sua immensa conoscenza e Rambert ha seguito da vicino il mio lavoro di costruttore. Come si direbbe alle corse, questo trio non poteva che riuscire, al di là di ogni aspettativa.

Emilia Giorgi

L’intervista è stata pubblicata su “Arte e critica”, n. 62, marzo-maggio 2010, pp. 78-80.

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati