Architetti d’Italia. Mario Bellini, il designer

Tredicesimo appuntamento con la saga firmata da Luigi Prestinenza Puglisi. Una carrellata severa ma giusta sull’architettura italiana e sui suoi protagonisti, nel bene e nel male. Sotto la scure finisce oggi Mario Bellini.

In Italia ci sono tre modi per diventare architetti di successo. Il primo è emigrare all’estero, costruire buone opere, tornare carichi di gloria. È la strada di Renzo Piano e Massimiliano Fuksas e che oggi percorrono giovani di talento, affiancandosi anche a partner di altra nazionalità, come Fabrizio Barozzi con lo spagnolo Alberto Veiga.

Il secondo passa attraverso le riviste e l’accademia. È un percorso che sovente conduce all’autismo: una volta ottenuta la cattedra e il riconoscimento dei propri pari, porta a qualche incarico prestigioso e, comunque, all’attenzione della stampa specialistica. Penso per esempio a Franco Purini o a Francesco Cellini, due personaggi dei quali prima o poi dovremmo occuparci in questa serie.

La terza via è il design. Ci si lancia appoggiandosi al mercato più dinamico degli oggetti e del mobile e, una volta noti, si orienta la propria attività verso la progettazione di edifici, preferibilmente iniziando con le fabbriche o i negozi delle ditte produttrici. Come hanno fatto Antonio Citterio e Michele De Lucchi. E, naturalmente, Mario Bellini.

La terza strada è remunerativa in termini economici ma la più grama in termini di riconoscimenti culturali. La comunità degli architetti e dei critici, che spesso sono architetti, tende a vedere i designer come intrusi, figli di una musa minore. Numerosi rifiutano di considerare Citterio come autore di edifici che hanno poco a che vedere con gli imbottiti di lusso, De Lucchi come un progettista che, in termini di dimensione, è andato oltre la Tolomeo e Mario Bellini come il titolare di uno degli studi di architettura più importanti in Italia, e non solo come il designer che ha ricevuto 8 Compassi d’oro ed è stato celebrato nel 1987 con una antologica dal Museum of Modern Art di New York. Già, proprio il MoMA, uno dei tanti musei che ha nella sua collezione oggetti di design, come le indimenticabili Bambole o Divisumma, da lui realizzati in oltre cinquanta anni di attività.

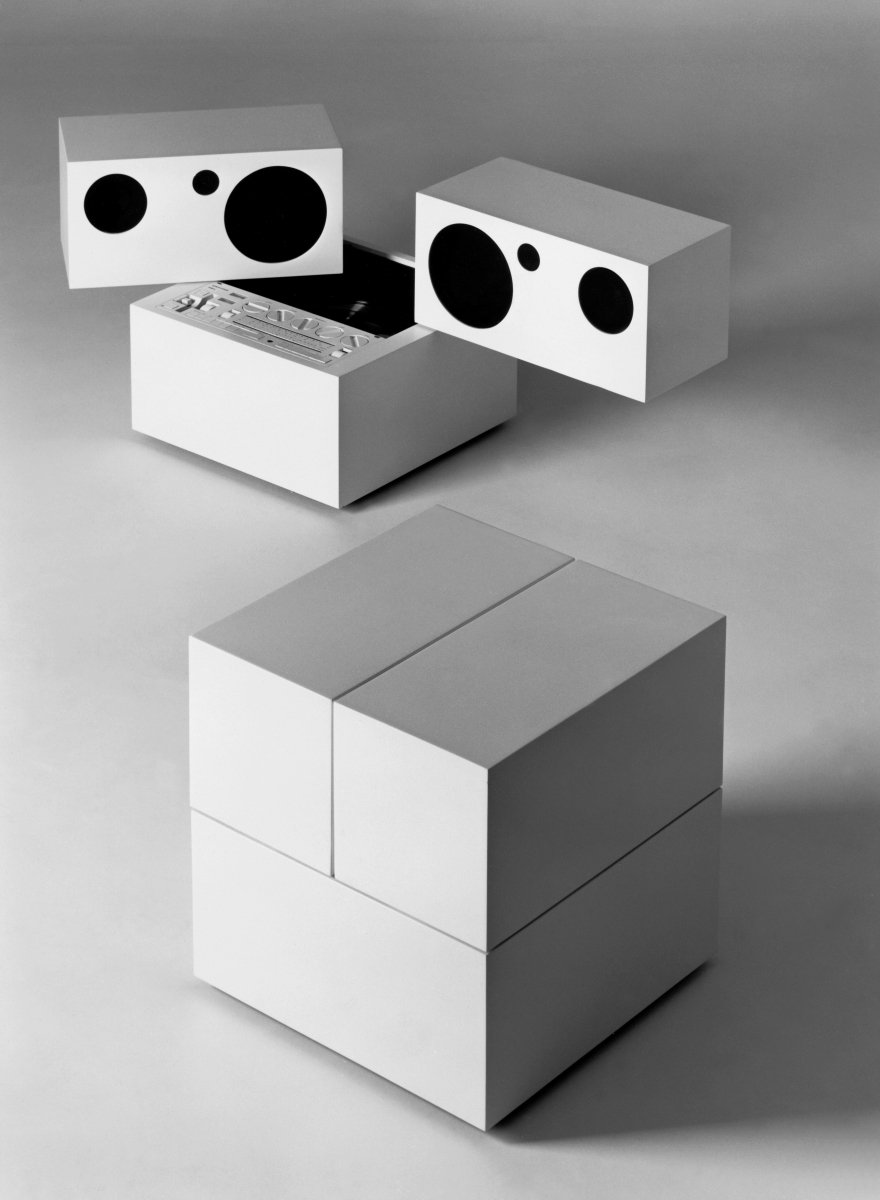

Mario Bellini, Totem RR 130, 1972, Brionvega, photo credit Aldo Ballo

DESIGN, LINGUAGGIO E ARCHITETTURA

Da un punto di vista creativo, il fatto che abbia cominciato la propria carriera da designer è per Bellini del tutto irrilevante. Infatti, si sente un architetto a tutto tondo. Uno che, tempo fa si sarebbe detto, progetta dal cucchiaio alla città, seguendo una tradizione antica se non proprio quanto l’architettura, sicuramente quanto il Movimento Moderno. Anzi, il fatto che lui abbia cominciato da designer lo ha vaccinato da uno dei più gravi vizi degli architetti: l’incapacità di vedere l’utente. Se progetti un oggetto vendibile in decine di migliaia di esemplari, non puoi infischiartene delle aspirazioni e dei gusti dei potenziali acquirenti, sai che devi piacere rendendoti indispensabile. Inoltre, proprio perché hai cominciato con il design e non con l’architettura, non è detto che gli oggetti siano, come accade per esempio con i mobili di Mies van der Rohe, pensati solo in funzione degli edifici che li contengono, ma può, anzi deve avvenire l’opposto, e cioè che siano gli oggetti, in quanto veicoli di uso e abitudini, a contribuire alla mutevolezza dell’architettura.

La questione non è senza conseguenze sul piano del linguaggio. Le opere di Bellini sono una diversa dall’altra e, per quanto si possano trovare temi ricorrenti, sono tra loro non confrontabili. Sembrano a volte precedere, a volta seguire le mode del momento. Vanno gli edifici postmodern? Troverete nella produzione di Bellini rivestimenti a strisce alla Botta e volumi elementari alla Rossi. Vanno i pixel? Ne troverete sulle pareti quanti ne volete. E cosa dire delle forme parametriche? Ecco la magnifica copertura dell’ampliamento del museo islamico al Louvre di Parigi o quella del Centro congressi della Fondazione Fiera di Milano.

Mario Bellini, MiCo, Milano, photo Raffaele Cipolletta

IL DISORIENTAMENTO DELLA CRITICA

Di fronte a tanta varietà e mutevolezza di riferimenti stilistici, i critici restano perplessi. E difatti Bellini è stato, in relazione alla sua statura, l’architetto più ignorato dalla critica, nonostante abbia diretto Domus dal 1985 al 1991 e frequentato il Gotha del pensiero teorico. Salvo, raggiunti gli ottant’anni e quindi celebrato per dovere di decenza, essere descritto nei modi tra loro più incompatibili e fantasiosi. Provate, infatti, a leggere i saggi del catalogo della mostra antologica dedicatagli dalla Triennale di Milano. C’è chi lo passa per un architetto rigoroso, dimenticando le sue aperture all’avanguardia, c’è chi lo vede come uno spirito innovativo, tralasciando i debiti continui che ha con le mode del tempo e con la tradizione, chi come un esempio dell’Italian Beauty, senza però riuscire bene a definire in cosa tale bellezza consista.

Le parole più imbarazzate sono del curatore del volume, Francesco Moschini, il quale più che un elogio sembra scrivergli un de profundis: “Una calibrata innovazione, senza mai cadere nella ricerca compulsiva della novità e della gestualità formale, o della riconoscibilità di una propria cifra stilistica”. Una definizione bizzarra per un architetto che ha inventato una automobile per praticare (anche) l’amore di gruppo, che è apprezzato da Gaetano Pesce, che ha inventato poltrone i cui cuscini si legano tra loro con una cinghia e ha disegnato un centro congressi che ha fatto incuriosire e protestare non pochi per la sua copertura accartocciata.

Bellini è, in effetti, la dimostrazione dell’inconsistenza della teoria secondo la quale un progettista debba muoversi all’interno di un universo linguistico predeterminato e univoco. La dimostrazione della vitalità del professionismo, se ben inteso. La prova che lo stile, quello che ci costringe per l’eternità a ripetere noi stessi, non è necessariamente l’unica via verso la buona costruzione del nostro habitat.

Creatività della contraddizione e dello scontro tra solito e insolito: che poi, dentro questa contraddizione, ci sia anche tutta la nostra cultura classica che non disdegna il realismo magico e la metafisica, e vi sia esigenza poetica di rigore, è un altro paio di maniche. D’altra parte, chi l’ha detto che un architetto non debba essere colto e che, oltre a essere una spugna, non debba avere propri filtri, sia pur ad assetto variabile?

Mario Bellini, MiCo, Milano, photo Caterina Porcellini

REALISMO MAGICO, MA CON GIUDIZIO

Dicevamo dell’eredità classica e dell’amore per le forme dai volumi ben definiti. Se volessimo trovare un motivo ricorrente nei suoi progetti di design e di architettura, è proprio questo. E non è un caso che Bellini sia uno dei più importanti collezionisti di opere pittoriche del Realismo Magico, di Mario Broglio, di Cagnaccio di San Pietro, di Antonio Donghi, di Mario Sironi. Ma attenzione a generalizzare. Intanto perché nella sua collezione ci sono anche opere del tutto antitetiche; per esempio di Piero Manzoni, che certo non è un pittore di oggetti. E poi perché all’interno di una stessa architettura disegnata da Bellini si registrano sempre tensioni e scontri.

Ai volumi chiusi si contrappongono altri vetrati, su ogni percorso rettilineo se ne innestano altri che seguono geometrie diverse o semplicemente altre inclinazioni, alla apparente durezza di una forma si contrappone una pelle tattilmente invitante: i tasti della geometricamente perfetta Divisumma furono pubblicizzati mostrando le dita che pizzicano il capezzolo in un famoso quadro del 1594 della scuola di Fontainebleau, Gabrielle d’Estrées e una delle sue sorelle. Oppure osservate i tre tavoli: il Colonnato, la Basilica e la Rotonda e vi accorgerete che, dietro una vaga aria di famiglia, si nascondono più differenze che similitudini. Insomma: principi formali diversi.

ODE AL PROFESSIONISMO

Anti accademico, sperimentale, tradizionalista, curioso, modaiolo, creatore di mode, ordinato, anti-metodico, innovativo ma, soprattutto, professionista. Chi cerca rigore inflessibile e coerenza diacronica deve mettersi il cuore in pace. Ma è proprio questa la lezione di Bellini. Che è l’opera che conta. Perché da una buona opera si può, se proprio lo si vuole, ricavare una teoria. Mentre da una teoria non si può mai ricavare una buona opera. E che ci sia qualcuno che rivendica, senza neanche teorizzarlo, il primato della professione sulla critica, ai critici piace poco.

– Luigi Prestinenza Puglisi

Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano

Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas

Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri

Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti

Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi

Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini

Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue

Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi

Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti

Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi

Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati