Architettura. Chi è Balkrishna Vithaldas Doshi che ha vinto il Pritzker Prize

Il vincitore del Pritzker Architecture Prize 2018 Balkrishna Vithaldas Doshi raccontato in prima persona dall’architetto Giovanni Leone.

Nel 1988 mia madre con mia sorella e una zia avevano prenotato un viaggio in Egitto con Avventure nel mondo. All’ultimo momento una loro amica dovette rinunciare e mi offrì di prendere il suo posto ché il viaggio era comunque pagato. Cacciai jeans, costume da bagno e qualche t-shirt in una borsa e mi ritrovai nella valle dei Re. Avevo letto Costruire con la gente e riconobbi a distanza il profilo di New Gourna che andai subito a visitare. Restai deluso dalle condizioni di generale degrado ma specialmente dallo stato di abbandono in cui versava il teatro. Insieme alla scuola coranica e alla moschea costituiva il nucleo dei servizi pubblici dell’insediamento, una scelta che non capivo appieno e che mi aveva sempre lasciato perplesso, mi pareva una forzatura. Arrivati a Il Cairo chiesi al portiere dell’albergo di cercare il numero di telefono di Hassan Fathy. Incontrarlo fu più facile del previsto, l’indomani pomeriggio riceveva dei giovani architetti francesi e m’invitò. Andai, con mia madre.

Dalla penombra delle finestre s’intravvedeva Al-Qarāfa, il più antico cimitero musulmano d’Egitto, noto come “la città dei morti” ma abitato dai vivi, vivi e morti convivono in un singolare sistema insediato dove a fare da colonna sonora è il vociare dei ragazzini che si rincorrono tra le lapidi. Fathy li indicò come i veri destinatari del suo lavoro: offrendo alle nuove generazioni la possibilità di contare su di un futuro meno incerto si poteva cambiare ‒ con il loro ‒ il destino di una intera nazione. Disse che troppi erano i poveri costretti a vite tragiche, occorreva stimolare la presa di coscienza e alimentare la speranza. Come? Dando loro una casa ma anche ricorrendo alla poesia che (disse) è forse la più alta forma espressiva tipica della cultura araba, ti coinvolge grazie allo spazio accogliente della metafora e all’immedesimazione che fa breccia nello spettatore rendendolo partecipe e addirittura, talvolta, facendolo sentire protagonista. Questa era la ragione per cui aveva voluto un teatro a Gourna ‒ disse rispondendo alle mie perplessità ‒, era l’occasione e il luogo in cui riflettere in forma poetica sugli aspetti tragici della condizione umana, regalando nuovi occhi e attenuando per un momento la sofferenza e la solitudine. Si poteva così avviare un lavoro sulle cause (con la presa di coscienza) e sugli effetti (grazie all’empatia). Lo Stato non aveva però mantenuto gl’impegni, il teatro era stato costruito ma non se n’era sostenuta l’attività, per questo il teatro era in quelle condizioni.

Di Fathy ho memoria di occhi chiari, forse anche per via delle cataratte che gli velavano lo sguardo ma non la vista: guardava lontano, oltre. Tornando in albergo mia madre, cattolica praticante, mi ringraziò commossa per averle fatto incontrare un sant’uomo.

Doshi, Indian Institute of Management, Bangalore

AVVENTURE NEL MONDO

Nel 1993 altre Avventure nel mondo con destinazione il subcontinente indiano. Avevo proposto e organizzato un viaggio per architetti dal titolo Sulle tracce di Le Corbusier e Louis I. Kahn. L’idea era vedere le loro realizzazioni insieme a ciò che i grandi maestri del movimento moderno avevano visto dell’architettura locale. Mentre lavoravo alla definizione del programma di viaggio, Nasser (un compagno persiano di studi allo IUAV) mi disse “naturalmente vai da Doshi vero?”. Sentivo quel nome per la prima volta. Corsi in biblioteca a prendere in prestito l’unica copia della monografia di Doshi, datata 1988, anno dell’incontro con Fathy, e mi parve di buon auspicio. Le assonanze mi si confermarono numerose non tanto nel risultato architettonico quanto nelle intenzioni. L’attenzione di entrambi è rivolta agli ultimi che per aspirare all’emancipazione devono trovare un lavoro e una casa, ma specialmente sconfiggere l’emarginazione radicandosi in una comunità solidale, come ben sanno Doshi e Fathy che alla progettazione di case unifamiliari preferiscono lo studio di modelli insediativi in cui l’architettura è anche progettazione urbana e si fa veicolo di relazioni sociali nate nel nucleo familiare tra mura domestiche per poi estendersi in corti e cortili, espandersi al vicinato in spazi di transizione tra pubblico e privato e aprirsi all’intera comunità nel sistema di spazi pubblici dove (in India) stanno anche i charpai. Nell’architettura “popolare” di Doshi gli spazi di relazione e transizione sono una costante: portici e verande, otla e pols.

A rue de Sèvres Doshi aveva lavorato alla progettazione di Chandigarh, studiando la sezione dell’Alta Corte ma è all’insediamento per peones (braccianti) che si dedica con più dedizione: vuole dar forma all’abitare della sua gente nella propria terra, due fattori che ben conosce come dimostra successivamente quando, lavorando con Louis I. Kahn all’Indian Institute of Management, convince il maestro americano a ruotare l’orientamento delle residenze in favore delle brezze che devono essere accolte per lasciarsi attraversare dalle costruzioni che possono così respirare e assorbire prāṇa. È questo il filo conduttore della sua opera: la costruzione dell’habitat, luogo abitato dalle specie animali e vegetali che devono convivere rispettandosi reciprocamente e celebrando la vita.

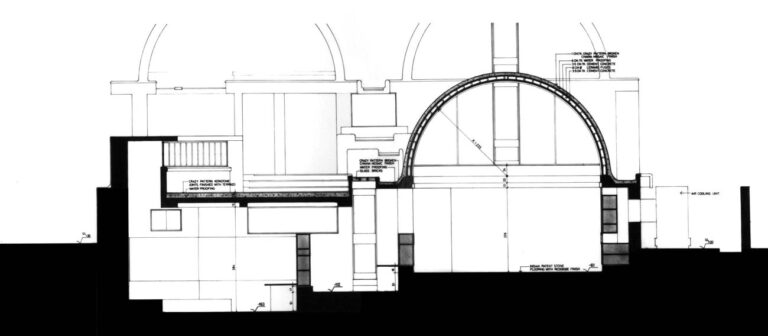

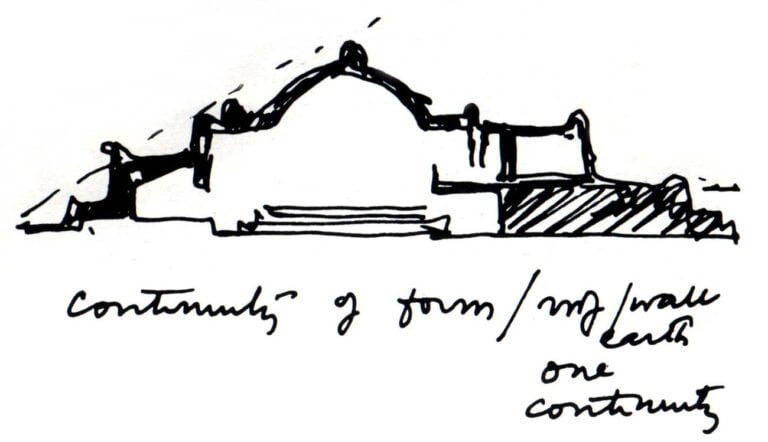

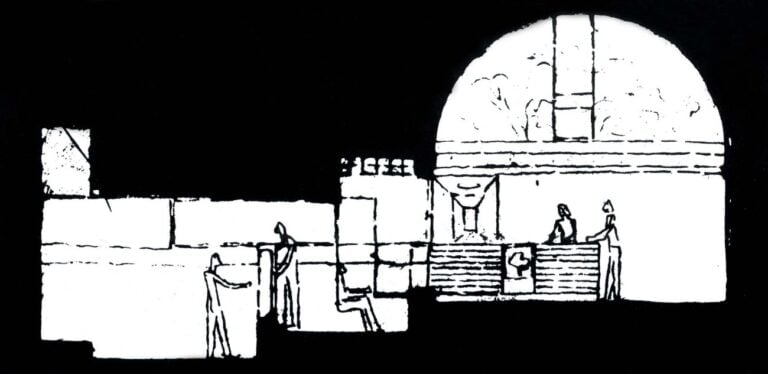

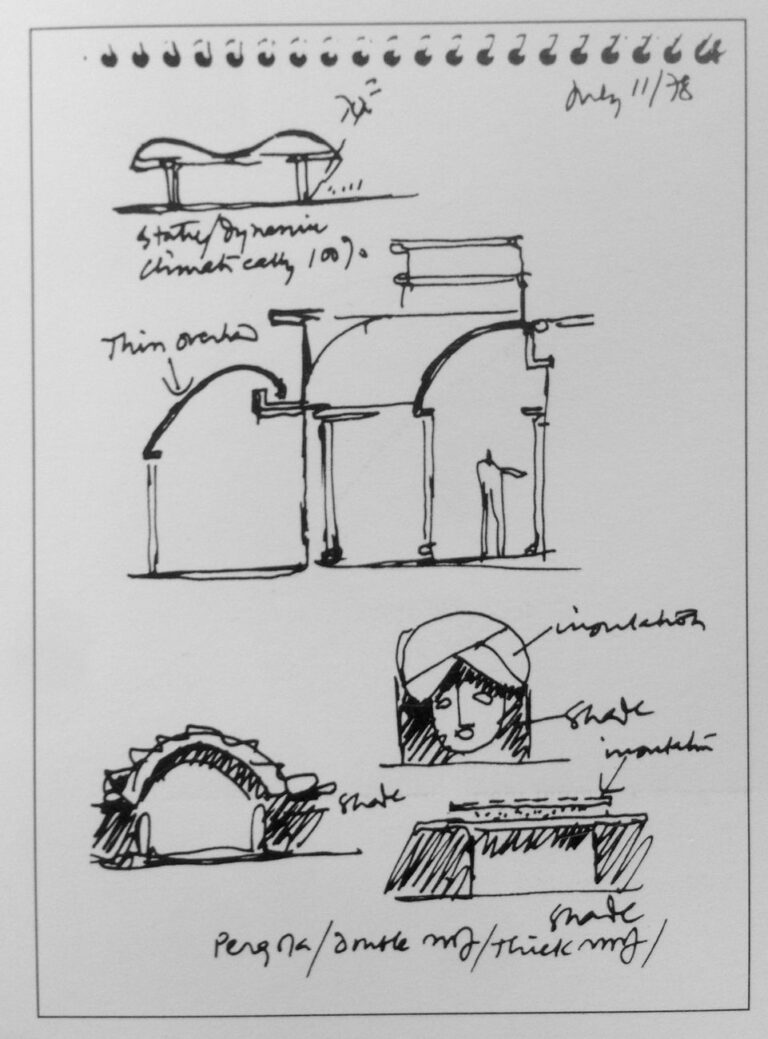

Coperture a volta sono presenti sia nelle case per peones che nel disegno dell’Alta Corte (in forma compositivamente singolare, che si solleva e si stacca nella porzione di edificio che si apre allo spazio lasciandosi attraversare e facendosi ombrello.), soluzione che LC adotta anche in altri progetti, tra cui la casa Sarabhai ad Ahmedabad e le maison Jaoul a Neuilly-sur-Seine. In Doshi diventa ricorrente a formare un microclima simile a quello del turbante sulla testa di chi lo indossa (provare per credere). La volta è soluzione indispensabile e di grande efficacia nei Paesi arabi, per via della carenza di legname da costruzione la cui principale fonte di approvvigionamento erano le foreste di cedri di cui il Libano finì presto privato dall’eccessivo taglio. È però anche espressione linguistica di grande efficacia: spaziale sul piano formale, costruttiva sul piano tecnico, simbolica sul piano poetico. Ma la volta è specialmente una paradossale sintesi di solidità (statica) e leggerezza (architettonica) che sfida la forza di gravità in quanto appare generata da un flusso d’aria che penetra all’interno e si espande verso l’esterno, dal basso in alto sulla verticale, come un flusso d’inspirazione ed espirazione d’aria, materia immateriale che conduce il prāṇa.

CEPT, la scuola di architettura, pianificazione urbanistica, design e tecnologia di Ahmedabad fondata da Doshi nel 1962, marzo 2011

OSSERVAZIONE E ASCOLTO

Mentre l’architettura di Fathy è riconoscibile per l’adozione dei mattoni in terra cruda e della volta parabolica nubiana (o a cupola con calotta semisferica) che riprendono forma e tecnica tradizionale degli antichi egizi, Doshi utilizza invece mattoni in terra cotta e cemento armato tecniche e materiali della tradizione contemporanea, declinando la volta con geometrie semplici e in modi diversi (ad arco ribassato o semicircolare a un solo centro e non ad arco ribassato policentrico com’è tipico di tanta architettura indiana), mai con intento decorativo e sempre come ornamento. La produzione di Doshi sfugge a ogni tentativo di codifica stilistica e tecnica, scarta di continuo; riconoscibile è invece il metodo di ricerca, basato su osservazione e ascolto degli abitanti nel contesto (naturale e culturale, fisico e spirituale, biologico e sociale), accettazione e accoglienza, interpretazione dialogica finalizzata alla costruzione di habitat.

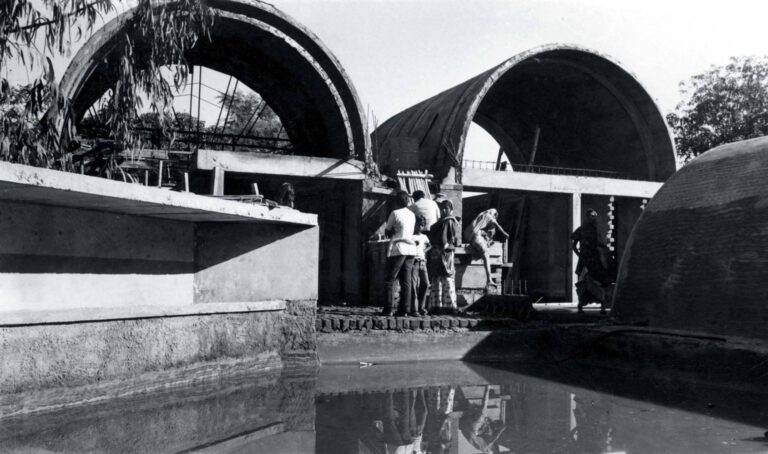

Nelle volte di Doshi protagonista è il soffio. La volta è permeata d’aria all’interno (con elementi cilindrici inseriti nello spessore a ridurre il peso e agevolare l’isolamento) e intorno (come all’ingresso di Sangath dove si gonfia come un velario staccandosi dal corpo di fabbrica). In quel primo viaggio m’incuriosì il GUFA, allora in costruzione, da cui restai impressionato nei successivi viaggi, man mano che si andava completando a quattro mani grazie alla sinergia con l’artista a cui lo spazio è dedicato, Maqbool Fida Hussain (perseguitato dai nazionalisti per alcune opere considerate offensive della sensibilità Hindu ed esule a Doha in Qatar, dove viene a mancare nel 2011), che interviene a completare l’opera che è d’arte e architettura. Qui l’idea della volta è sviluppata a tutto tondo fino a farsi figura di pensiero. La forma sferica e la tecnica del ferro cemento consentono la riduzione al minimo degli spessori e degli sforzi, espressione di quella filosofia orientale custodita nelle arti marziali, dove non ci si oppone alle forze e alle sollecitazioni che arrivano dall’esterno ma le si accoglie, facendole scivolare sulla superficie e così neutralizzandole. Questo edificio ha superato indenne il terremoto del 26 gennaio 2001 ed è per questo che, quando nel 2004 (sempre il 26, ma questa volta di gennaio) lo tsunami approdò in India, adottammo la stessa tecnica nella costruzione di un prototipo di casa a prova di tsunami, frutto della collaborazione tra Spazio Sud onlus, Center of Scientific Research di Auroville e la Vastu-Shilpa Foundation. La prima casa modello fu consegnata appena una decina di giorni dopo che lo tsunami era approdato, poco più di una capanna, ma era l’occasione per istruire i poveri pescatori a realizzare case più sicure, con gli strumenti e le modalità delle case di fango ma con la resistenza del ferro cemento, case che potevano mantenere da loro e che proprio per questo, al mio ritorno in Italia, non furono finanziate dalla Regione Veneto, non si erano adottate tecniche e materiali che consentissero di promuovere le nostre aziende.

Sangath, lo studio di Doshi sede di Vastu Shilpa Foundation e Vastu Shilpa Consultants

VASTU

Sangath (che significa procedere insieme) è la sede della duplice attività di Doshi, articolata in Vastu-Shilpa Consultants (lo studio professionale) e Vastu-Shilpa Foundation (senza scopo di lucro, deputata a ricerca applicata e produzione culturale). La denominazione fa riferimento ai Vastu Shilpa Shastras, antichi testi sapienziali del tempo dei Rishi che indicavano i criteri di organizzazione della casa e i principi insediativi, formando un corpo teorico d’orientamento da cui deriva anche il Feng-Shui cinese. L’approccio di Doshi al VASTU non è però rigido, è praticato in modo non ortodosso o radicale ma pragmatico, se ne tiene conto come principi e non come parametri pre-giudiziali, sono un’opportunità di riferimento allo stesso modo in cui vanno considerate le proporzioni dell’architettura occidentale, sistema di riferimento utile a condizione che non diventi gabbia che imbriglia e blocca, incapace di adattarsi alle circostanze del contesto e del caso specifico. L’energia, oltre che del luogo e nel luogo, è veicolata dagli esseri viventi, affatto neutri nel raggiungimento di un equilibrio complessivo. Doshi è uno spirito libero ma ciò non comporta un uso disinvolto, arbitrario e privo di regole, piuttosto in lui è il rigoroso pragmatismo critico del ricercatore a prevalere e a consentirgli di dar vita a una moderna regionalità, cioè a un’architettura radicata nei luoghi, affatto pittoresca e priva di concessioni a esotismo, vernacolarismo o estetismo. La sua non è una pratica irrigidita da un approccio ideologico, ma la capacità di esprimere liberamente la natura dei luoghi, dando corpo all’abitare e luogo alla socialità delle specie viventi, in una prospettiva olistica.

Doshi, Casa della figlia Tejal a Varidara (Baroda). Photo credit Paolo Leone

LE ABITAZIONI

Ricordo che una volta lo accompagnai da un facoltoso industriale che voleva costruirsi una casa più grande. Grandi vasi in vetro di Murano Venini, importanti dipinti d’arte moderna alle pareti, la nuova casa doveva essere all’altezza di quegli oggetti per restituire la propria posizione sociale. Mi stupì sentire che Doshi non smetteva di tessere le lodi di un giovane architetto che aveva un certo successo ed era stato suo allievo (… e chi non lo è stato? Doshi mi ricorda Gualtiero Marchesi, il padre della grande cucina italiana di cui tutti si dicono figli, oggi poi dopo l’attribuzione del Premio Pritzker non si contano gli amici di vecchia data). Compresi il perché quando a un certo punto disse al committente che aveva osservato la casa e da quel che aveva capito di lui quel giovane di cui gli aveva parlato era l’architetto giusto per lui, avrebbe certamente interpretato le sue esigenze meglio di quanto non avrebbe potuto far lui, poco avvezzo alla forma della villa. Aggiunse che lui aveva maggiore consuetudine con la progettazione di case per lavoratori e sarebbe stato felice di progettare l’insediamento per i lavoratori della sua azienda. Entrambi gli incarichi vennero poi effettivamente conferiti come lui suggeriva.

Le uniche case unifamiliari che Doshi progetta sono quella in cui vive ad Ahmedabad e quelle delle figlie Tejal e Maneesha a Baroda (Varodara); tanti invece gli insediamenti per le classi più disagiate (lavoratori, operai, braccianti), tutti con una qualità architettonica affatto indebolita dalla necessità di fare economia com’è evidente nel caso di Aranya. Questa città satellite per 40mila abitanti, realizzata tra il 1983 e il 1986 nel distretto di Indore (Madya Pradesh), è un interessante esempio di autocostruzione orientata, si forniscono infatti gli elementi di base (blocchi spaziali/funzionali) che gli abitanti possono assemblare liberamente, personalizzando la costruzione con dettagli e finiture di proprio gusto. Aranya è un grano aggiunto a una collana in cui stanno anche New Gourna (1948) e Quinta da Malagueira di Álvaro Siza (1973-1977).

La curva (nella forma della volta) e la rettitudine (nella sostanza dell’architettura) sono i fili conduttori della produzione architettonica del maestro indiano, capace di coniugare e interpretare la singolarità dei luoghi, la pluralità dell’abitare e l’universalità delle forme. La sua architettura è res publica e opportunità di relazione: non c’è casa senza spazio pubblico, come non c’è spazio pubblico che non sia da abitare, da indossare e, come un abito, da mettere a punto con l’uso adattandolo al “corpo” individuale e sociale in costante cambiamento. Pubblici sono i numerosi insediamenti a basso costo e alto impatto sociale, così come lo sono le architetture/servizi di utilità sociale come il Tagore Memorial Hall (principale teatro di Ahmedabad progettato nel 1966) o spazi pubblici come il Bhadra square (2011-2014).

Kamala House, la residenza di Doshi ad Ahmedabad, aprile 2011

CIÒ CHE SI HA E CIÒ CHE SI SA

Nel gennaio 2008 ebbi modo di ascoltare una conferenza del Dalai Lama all’Indian Institute of Management progettato da L. I. Kahn e Doshi, nel quadro del festival della cultura tibetana che si teneva quell’anno ad Ahmedabad. Tenzin Gyatso esordì spronando i manager che erano accorsi numerosi a sentirlo a incrementare i profitti delle loro aziende, invitandoli allo stesso tempo a tener presente che il profitto è composto da tre parti: una è quella destinata al benessere della famiglia degli imprenditori e di tutti i lavoratori, dai dirigenti agli operai; un’altra va reinvestita per creare altro lavoro e nuove assunzioni allargando il bacino dei beneficiari dei frutti del lavoro; ma non si fermò qui e aggiunse una terza parte che appartiene a quanti non hanno avuto l’opportunità di godere dei benefici di chi ne ha avuti. Questa terza parte va restituita perché non appartiene a chi il profitto realizza con le proprie aziende e il proprio lavoro, usando quest’espressione “questa parte del profitto dovete restituirla perché non vi appartiene“. Aggiunse che la quantificazione di ciascuna delle tre componenti del profitto non è pari a 1/3, non deriva cioè da una formula né da un calcolo percentuale, ma corrisponde a ciò che ciascuno sente esser giusto. In questa prospettiva la carità è un atto liberale dovuto, non la concessione di un beneficio ma una restituzione. Chiarì anche che tale versamento è altra cosa dalle tasse (versate per contribuire a ottenere benefici comuni in termini di servizi al cittadino), si tratta di un diritto soggettivo e di un dovere collettivo, diritto di vedersi restituito e dovere di restituire qualcosa che pur non essendo stato “tolto” non ci appartiene, un po’ come la restituzione di un prestito che la vita e le circostanze ci hanno concesso, un debito da onorare, con tempi e modalità che solo la coscienza può indicare. Ciò che ascoltai mi spiazzò, regalandomi nuovi occhi.

Ho poi capito che questo debito, oltre che con ciò che si ha, si può onorare offrendo ciò che si sa e ciò che si fa. In una prospettiva olistica tutto ciò converge su ciò che si è, a tutto tondo, essendo la vera conoscenza non erudizione ma coscienza del sé. Il sapere è un bene che con l’acqua e l’amore condivide natura e destino: il sapere (come l’acqua e l’amore) non appartiene ad alcuno, se provi a trattenere l’acqua (o l’amore, o il sapere) ristagna e muore, è proprio scorrendo che si rigenera l’amore (e l’acqua, e il sapere). In quanto forme d’essere sono impossibili da declinare facendo ricorso al verbo avere: non si possiede saggezza, bisogna esserlo saggi e se lo si è si sa che si può esserlo sempre solo in parte giacché la conoscenza è coscienza dei propri limiti e dell’impossibilità di con-tenere il tutto se non lasciandolo andare.

Vedo la santità di cui parlava mia madre a proposito di Fathy (sant’uomo) come un riverbero di divinità racchiuso in una qualità alta propria dell’essere umano: la compassione di cui l’uomo può essere portatore insieme alla saggezza. Ci sono zone d’ombra in ciascuno, distratti come troppo spesso siamo dall’ego, ma è un dono quando a prevalere è la bontà e la bellezza, evidente immediatamente nell’umanità della persona, prorompente nella coerenza e nella generosità con cui taluni si offrono al prossimo. Conoscerne è un privilegio di cui render grazie.

‒ Giovanni Leone

GLOSSARIO

Charpai ‒ Char vuol dire quattro e pai = piedi, sono quei letti in legno rialzati a quattro gambe con piano d’appoggio realizzato con corde di canapa e costituiscono l’unità abitativa minima di chi vive in strada, existens minimum integrato con un’unità di spazio pubblico della strada.

Otla ‒ Le tradizionali sedute rialzate su strada, vicino a veranda o portico d’ingresso.

Pols ‒ Spazi a corte tipici del tessuto urbano della città vecchia ad Ahmedabad, attorno a cui si raccolgono abitazioni di varie famiglie del medesimo gruppo sociale, lavorativo, religioso…

Decorazione ‒ Effetto superficiale di rivestimento, che può sempre essere rimosso senza pregiudicare l’opera, com’è la cosmetica sul viso.

Ornamento ‒ Componente integrata dell’organismo architettonico che non può essere rimossa se non a costo di mutilazione.

Aranya ‒ Vuol dire foresta, ma la traduzione più consona potrebbe essere la selva, perché più che come categoria del paesaggio geografico occupa un posto importante nella filosofia e nella tradizione culturale indiana come luogo simbolico del “selvatico”, del non addomesticato, del naturale, dello spontaneo, il luogo dove si ritira l’asceta che imbocca un percorso spirituale. Aranya è quindi lo spazio della libertà.

BIBLIOGRAFIA

La musica dello spazio: il GUFA, CASABELLA n. 659, Elemond, Milano, settembre 1998.

Centro di gravità permanente, SPAZIO E SOCIETÀ n. 89, Milano gennaio 2000.

Ricostruire in India dopo lo tsunami. TRADIZIONE E NUOVE TECNOLOGIE APPROPRIATE, in GAIA, n. 23 Primavera 2005, anno VI, pagg. 16-17.

Alfredo Zappa, Case da manuale, in COSTRUIRE n. 263, aprile 2005, pagg. 130-131.

Una casa, una rete, una barca. Dopo lo tsunami per la ricostruzione, in Parlare con l’Architettura, a cura di Alberto Pradelli e Christina Conti, pag. 135-152, Forum, Udine 2005.

The Indian Architect. Doshi’s philosophy, in Casa VOGUE, n. 27, aprile 2007, pagg. 140-147 Ed. Condè Nast, Milano 2007

Giovanni Leone, Ahmedabad, in Architettura del Novecento, a cura di Marco Biraghi e Alberto Ferlenga, volume II, pagg. 7-16, Einaudi, Torino 2013.

Giovanni Leone, Gufa, in Architettura del Novecento, ibidem, pagg. 705-710, Einaudi, Torino 2013.

1 / 53

1 / 53

2 / 53

2 / 53

3 / 53

3 / 53

4 / 53

4 / 53

5 / 53

5 / 53

6 / 53

6 / 53

7 / 53

7 / 53

8 / 53

8 / 53

9 / 53

9 / 53

10 / 53

10 / 53

11 / 53

11 / 53

12 / 53

12 / 53

13 / 53

13 / 53

14 / 53

14 / 53

15 / 53

15 / 53

16 / 53

16 / 53

17 / 53

17 / 53

18 / 53

18 / 53

19 / 53

19 / 53

20 / 53

20 / 53

21 / 53

21 / 53

22 / 53

22 / 53

23 / 53

23 / 53

24 / 53

24 / 53

25 / 53

25 / 53

26 / 53

26 / 53

27 / 53

27 / 53

28 / 53

28 / 53

29 / 53

29 / 53

30 / 53

30 / 53

31 / 53

31 / 53

32 / 53

32 / 53

33 / 53

33 / 53

34 / 53

34 / 53

35 / 53

35 / 53

36 / 53

36 / 53

37 / 53

37 / 53

38 / 53

38 / 53

39 / 53

39 / 53

40 / 53

40 / 53

41 / 53

41 / 53

42 / 53

42 / 53

43 / 53

43 / 53

44 / 53

44 / 53

45 / 53

45 / 53

46 / 53

46 / 53

47 / 53

47 / 53

48 / 53

48 / 53

49 / 53

49 / 53

50 / 53

50 / 53

51 / 53

51 / 53

52 / 53

52 / 53

53 / 53

53 / 53

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati