Biennale di Architettura 2018. Un’analisi del padiglione tedesco

A Venezia la Germania è presente con il progetto “Unbuilding Walls”, una delle (inattese) delusioni di questa Biennale. Ne abbiamo discusso con Wolfram Putz, uno dei curatori.

È certamente una coincidenza interessante che la 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, dedicata al Freespace, cada proprio nell’anno in cui il tempo passato dalla caduta del muro di Berlino equivale alla durata della sua esistenza. E pare ovvio che un allestimento più “pieno” dovesse far seguito, nel 2018, alla scelta coraggiosa del padiglione della Germania 2016, che rispose al tema Reporting from the front svuotando radicalmente l’intero edificio, al punto da rimuoverne addirittura i serramenti.

UN BRUTTO BIGLIETTO DA VISITA

Nessuna di queste constatazioni, però, è una ragione valida per saturare gli interni dell’edificio con decine di frammenti di muro, che attraverso il loro distacco e sfalsamento dovrebbero rappresentare il venir meno della barriera e la ritrovata permeabilità spaziale. Proprio questi metaforici spezzoni sono l’elemento principale dell’allestimento studiato da Proxi.me (Christian Schärmer, Rein Steger) per Unbuilding Walls, la mostra a cura di GRAFT (Lars Krückeberg, Wolfram Putz e Thomas Willemeint) e Marianne Birthler. Di fatto, si tratta di solidi totem di presentazione dei contenuti, non particolarmente aggraziati nelle loro proporzioni (sono anche piuttosto spessi), inspiegabilmente arricchiti da un curioso attacco a terra “a zampa di elefante” e connessi tra loro da strisce continue di adesivo nero. Un brutto biglietto da visita, un contenitore poco riuscito ma così visibile che rischia di mettere in ombra i contenuti della mostra stessa. Che, dal canto loro, hanno il merito di portare avanti la riflessione su un tema di assoluta attualità.

Lars Krückeberg, Thomas Willemeit, Marianne Birthler e Wolfram Putz. Photo Pablo Castagnola

PAROLA AI CURATORI

Wolfram Putz racconta perché la squadra dei curatori ha scelto di concentrarsi sul muro, e sottolinea la complessità del processo di decostruzione, che si sviluppa nella durata e di cui la distruzione materiale non è che il primo, rapido atto: “È importante ricominciare a parlare di muri oggi, proprio perché stanno tristemente tornando di moda un po’ dappertutto. Ed è significativo che ne parliamo noi tedeschi, che speriamo di aver chiuso una volta per tutti con i muri. In questa occasione specifica non siamo necessariamente interessati a riflettere sul significato del muro in sé, ma piuttosto su quanto è stato difficile l’atto di unbuild, di decostruirlo. Certo, non è mai un problema trovare un buon demolitore, e infatti in soli sei mesi il muro di Berlino era quasi completamente scomparso. Ma ha proiettato e proietta ancora ombre lunghissime, che vanno ben al di là della sua presenza fisica. Decostruire un muro è un processo complesso, multi-generazionale”, racconta ad Artribune.

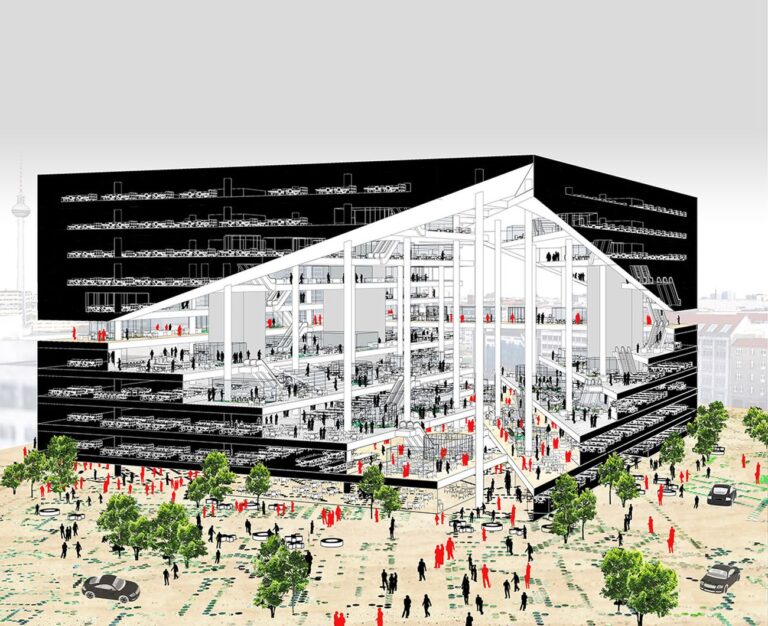

Il curatore spiega poi le immense potenzialità progettuali determinate dalla caduta del muro, gli enormi interessi politici ed economici che essa ha attivato, e sottolinea che Unbuilding Walls vuole restituire una panoramica delle diverse esperienze che hanno contribuito al processo di decostruzione. “Il venir meno di un confine ha aperto la possibilità di sfruttare il suolo che esso percorreva. Il muro era un oggetto bidimensionale, ma insieme alla zona di rispetto che lo delimitava era un vero e proprio spazio: di fatto si trattava della più lunga proprietà indivisa, del più lungo Freespace di tutta la Germania. E se l’architettura è sempre in qualche modo la proiezione di un’identità, anche politica, a maggior ragione lo è in uno spazio dall’alto valore simbolico come quello del muro di Berlino. Tutti volevano arrogarsi il diritto di decidere cosa fare con questo pezzo di terra, ma per fortuna nessun partito, nessuna ideologia è riuscita a conquistarlo interamente. Al contrario, quello che si può vedere oggi, e che abbiamo voluto mettere in mostra nel nostro padiglione, è una sorta di trascrizione costruita di un dibattito a moltissime voci, che si è sviluppato nel corso di 28 anni. Non è una storia fatta solo di grandi architetture e di buone architetture, ma è ricca di progetti che hanno saputo interpretare le diverse sfaccettature di questa discussione aperta”.

Checkpoint Charlie. Photo Friedhelm Denkeler

DALLA CAPITALE AL RESTO DEL PAESE

Il discorso sviluppato da Unbuilding Walls si estende anche al di fuori di Berlino; si generalizza attraverso la sua applicazione ad altri luoghi e situazioni analoghi, come il tracciato della cortina di ferro sul suolo tedesco: “Qui si sono sviluppate forme di wilderness davvero uniche, che sono impossibili da trovare in qualsiasi altra parte della Germania. Si prevede che in meno di cent’anni la crescita della vegetazione avrà del tutto cancellato la cicatrice. In più, dove prima la cortina segnava un confine invalicabile, ora le persone s’incontrano, e si spostano lungo un percorso ciclo-pedonale ininterrotto. Che, tra l’altro, intercetta moltissime testimonianze del passato, come i cinquanta villaggi che furono completamente spopolati e rasi al suolo perché situati nella zona di rispetto della barriera. Gli unici resti ancora visibili sono qualche targa commemorativa e gli alberi da frutto delle fattorie, che non furono distrutti perché ritenuti opera della natura e non dell’uomo”, prosegue ancora Putz.

Biennale di Architettura di Venezia 2018. Giardini. Padiglione Germania. Photo Irene Fanizza

UN’INATTESA DELUSIONE

Due sale laterali sono occupate da un totale di sei maxischermi, che proiettano le interviste realizzate appositamente per questa Biennale con gli abitanti di alcuni Paesi del mondo attualmente attraversati e divisi da un muro. “Di fatto, ogni muro ha due lati”, precisa Putz, “ma i punti di vista possibili di chi abita lungo un muro sono molti di più. Abbiamo posto a tutti le stesse cinque domande e ne abbiamo raccolto una grande molteplicità di visioni. Non eravamo necessariamente interessati agli attivisti anti-barriere, né ai loro supporter sfegatati, ma ai profili più ambigui, meno schierati, più problematici. Inoltre, non abbiamo espresso una nostra personale interpretazione delle informazioni raccolte: piuttosto, abbiamo aperto un discorso, nel quale abbiamo dato occasione di esprimersi alle persone intervistate”. Malgrado le indubbie buone intenzioni dei curatori e l’abbondanza dei contenuti, il Padiglione resta una delle delusioni (inattese) di questa Biennale. Oltre all’allestimento, di cui si è già reso conto, contribuisce a questo giudizio tiepido pure il progetto grafico, anch’esso decisamente sovraccarico, che conferisce all’insieme un’immagine coordinata stranamente corporate, e pericolosamente simile a quella di alcuni main sponsor (vedi Schüco).

‒ Alessandro Benetti

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati