L’architettura al tempo della Brexit. Intervista a Rowan Moore

Critico di architettura dell’“Observer” e firma del “Guardian”, Rowan Moore è stato di recente in Italia, ospite della British School at Rome. Lo abbiamo incontrato per un confronto a tutto campo sull’architettura contemporanea britannica. E, naturalmente, per una valutazione dello stato di salute della critica d’architettura a livello globale.

Per gli appassionati di architettura d’Oltremanica (e non solo), la colonna di Rowan Moore sulle pagine dell’Observer è l’immancabile lettura della domenica mattina. Primo critico di architettura a essere insignito del titolo di Critic of the Year agli UK Press Awards 2014, e autore di numerosi volumi tra cui Slow Burn City (Pan Macmillan 2017), brillante analisi dello sviluppo urbano di Londra, Moore è il più profondo conoscitore e acuto osservatore della scena architettonica britannica. Lo abbiamo incontrato alla British School at Rome, in occasione dell’evento conclusivo di Brave New World. New Visions in Architecture, programma ideato e curato da Marina Engel: un’indagine ad ampio raggio sulla nuova generazione di architetti, che in 18 mesi ha portato a Roma i più promettenti progettisti britannici, come Assemble, Finn Williams e Adam Nathaniel Furman. Ed è proprio da loro che ha preso avvio la nostra conversazione, in un agile scambio di battute dai problemi più pressanti del nostro tempo ai ricordi una corsa in moto.

L’INTERVISTA A ROWAN MOORE

Sei a Roma per l’evento conclusivo di Brave New World, programma a cura di Marina Engel dedicato all’architettura emergente britannica. Prendendo in prestito il titolo della tua conferenza, che cosa rende gli architetti millennial così diversi, così attraenti?

La domanda è un tributo al titolo del famoso collage di Richard Hamilton per This is Tomorrow, la mostra londinese che nel 1956 lanciò l’allora nuova generazione di architetti e artisti britannici. Erano giovani che si riunivano con la convinzione di poter insieme contribuire al futuro della società. Oggi, per i millenial, la possibilità di avere un impatto così grande è estremamente ridotta, ma la loro coscienza sociale è più forte di quella di qualsiasi altra generazione emergente degli ultimi quarant’anni.

Dai pluripremiati Assemble a Interrobang, fino ai nostrani Orizzontale, per gli architetti millennial la parola d’ordine è collaborare. Pensi sia la chiave per recuperare il ruolo sociale dell’architettura?

Negli ultimi venticinque anni il discorso sull’architettura è stato monopolizzato dalle archistar. È certamente salutare che invece i millennial lavorino collettivamente: se vuoi fare architettura sociale, devi iniziare dal tuo studio. Qualcuno, come muf architecture/art lo fa già dagli Anni Novanta: all’epoca era una novità, a cominciare dal nome dello studio che non era quello delle fondatrici. Ciò non toglie che un progettista di grande talento possa essere una star. È importante però che riconosca che non agisce da solo: l’architettura è sempre fatta da più attori.

Rowan Moore. Courtesy BSR

Nella Londra degli Anni Cinquanta i giovani professionisti si incontravano e discutevano in istituzioni come l’ICA o scuole come l’AA: sono le biennali le piattaforme di scambio nel nostro mondo globale?

Sì, possono, ed è il lato positivo di queste manifestazioni. Un processo di curatela come quello promosso per la Triennale di Oslo 2019 da Maria Smith, Phin Harper, Matthew Dalziel e Cecilie Sachs Olsen, ad esempio, ha messo in contatto persone altrimenti distanti. Io stesso ho scoperto molte cose semplicemente parlando con Maria e Phin!

E da qualche anno questi eventi internazionali sono sempre più numerosi: come te lo spieghi?

Oslo, Sharjah, Lisbona, Seoul… in effetti è curioso che ci siano all’improvviso così tante -ennali. Non so bene perché accada, ma sono diffidente: sembra un meccanismo per proporre idee piuttosto che metterle in atto. Non essendo nelle condizioni di influenzare il mondo, gli architetti sfruttano questi eventi temporanei per discutere tematiche importanti e usare la loro creatività.

Un altro fenomeno virale contemporaneo è il padiglione.

In Gran Bretagna è una vera e propria mania: tutto è iniziato vent’anni fa con il Serpentine Pavilion. L’idea era quella di chiamare architetti famosi per offrire ai londinesi un assaggio dell’architettura contemporanea internazionale. I padiglioni sono un buon palcoscenico per gli architetti e aiutano a educare all’architettura contemporanea il pubblico. Ma, come nel caso delle biennali, hanno una capacità estremamente limitata di influenzare davvero l’ambiente costruito: sembrano più una specie di inoculazione dell’architettura da parte della città, come se la piccola dose del Serpentine Pavilion potesse essere sufficiente per l’intera Londra!

Fra quelli realizzati quest’anno, qual è il tuo preferito?

Quello della Dulwich Picture Gallery di Londra: era piacevole e accogliente, seppur molto più economico di quello della Serpentine. È un progetto emblematico della libertà che un intervento temporaneo come il padiglione lascia al progettista: l’edificio di John Soane che ospita la Dulwich Gallery è molto venerato, di conseguenza l’ampliamento realizzato qualche anno fa è discreto. Tutto il contrario del padiglione progettato quest’anno da Pricegore con Yinka Ilori, così giocoso e colorato.

NewPublics, British School at Rome. Photo credit Giorgio Benni

Passiamo ai sei progetti finalisti al RIBA Stirling Prize, premio conferito al miglior edificio britannico dell’anno. La rosa si caratterizzava per una comune attenzione alla sostenibilità. È il segno che la questione ambientale è, finalmente, una priorità?

Sì, penso che gli architetti britannici stiano andando nella giusta direzione, ma c’è ancora molta strada da fare. Dopo lo shock petrolifero degli Anni Settanta si è iniziato a cercare un modo di costruire sostenibile: ora finalmente tutti sentono di dover fare la loro parte. È persino scritto nel regolamento edilizio britannico, ma il più delle volte la sua applicazione è superficiale.

Ovvero?

Mi riferisco in particolare alla differenza fra le nozioni di energia grigia ed energia in uso. Finora l’attenzione si è rivolta a quest’ultima, ignorando ad esempio l’enorme spreco associato alla demolizione di un edificio preesistente. È un nonsense consumare così tanta energia per costruire un nuovo edificio molto efficiente e dover attendere cento anni perché il bilancio si pareggi: l’emergenza climatica è ora.

Quale fra i sei approcci alla sostenibilità ti ha più convinto?

Direi quello della Cork House: è una piccola abitazione privata, ma se l’idea di impiegare il sughero come unico materiale da costruzione potesse essere applicata su scala più ampia, ci sarebbe un gran cambiamento. A dirla tutta, credo che i premi andrebbero assegnati proprio agli approcci, piuttosto che ai progetti: oggi il progettista che inventa una strategia che può rivoluzionare l’intero panorama architettonico riceve meno credito di colui che costruisce un unico edificio dalla storia entusiasmante.

Crisi della carta stampata, strapotere del web, strategie di PR sempre più invasive: in questo panorama qual è lo stato di salute della critica d’architettura?

Come in molti altri Paesi, anche in UK abbiamo un numero sempre minore di critici: pochi quotidiani se ne possono permettere uno. È senza dubbio un peccato, ma allo stesso tempo ci sono voci molto interessanti, come Owen Hatherley e Douglas Murphy, che si esprimono anche attraverso i social media, in un clima di discussione salutare. Trent’anni fa, nonostante ci fossero numerosi critici su carta, il dibattito era piuttosto piatto: dopo una stagione in cui l’architettura moderna era stata attaccata, la critica si era “alleata” con Foster e Rogers per difendere l’intera produzione contemporanea. Oggi, forse anche perché sul web c’è meno da perdere, la discussione è più libera e aperta.

Senza contare quanto velocemente le idee circolano sul web…

Grazie a internet, il Guardian è fra i cinque siti di notizie [in lingua inglese, N.d.R.] più visitati al mondo, e io stesso non ho mai avuto così tanti lettori! Dire qualcosa in 280 caratteri non è in sé eccezionale, ma se ti porta a qualcosa con più sostanza è positivo. Io, ad esempio, scopro storie a cui non avrei mai pensato. Il pericolo però è pensare che tutti i giudizi siano ugualmente validi.

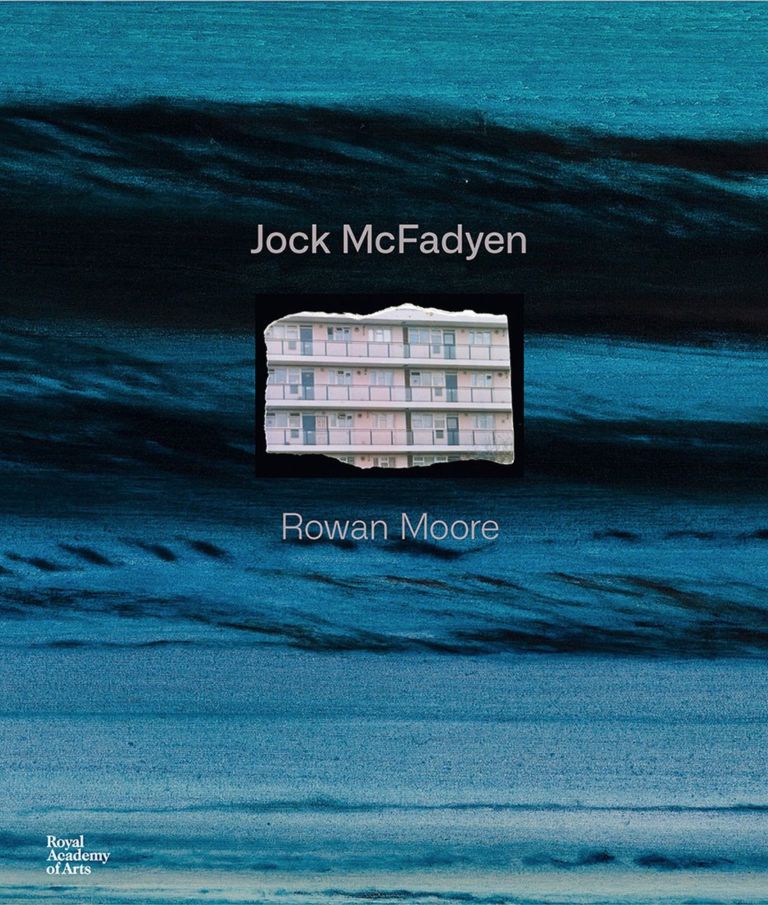

Rowan Moore, Jock McFadyen, Royal Academy of Arts, London 2019. Courtesy Royal Academy of Arts

A giugno è uscito il tuo ultimo libro, una monografia sul pittore punk Jock McFadyen, coordinatore della RA Summer Exhibition 2019. Come è stato vestire i panni del critico d’arte?

L’ho trovato davvero interessante. Sono arrivato al lavoro di Jock per i soggetti che ritrae – umanità e paesaggi urbani ordinari –, eppure per lui il medium è molto più importante. Ama fare questa analogia con la musica: una canzone può parlare di amore o sconfitte, come di altro, ma è l’assolo di chitarra che la rende memorabile. Abbiamo quindi avuto lunghe conversazioni anche sulla tecnica. È stato curioso esplorare quel territorio.

E cosa hai scoperto?

C’è un nesso tra la vita di Jock, i soggetti delle sue opere e il modo in cui li ritrae. Dopo aver dipinto, versa sulla tela dell’acqua ragia: la vernice si scioglie, scorre sulla superficie, fino anche a “scivolare” dai bordi. Mentre il colore tenta di rimanere aggrappato alla tela, acquista vita: dal caos emerge un’immagine piuttosto definita. In modo analogo, i suoi soggetti sono luoghi o persone che tentano di sopravvivere, ma che ritratti si trasformano in qualcosa di bello, o straordinario. È una condizione di cui si fa esperienza in moto: quando corri sei letteralmente appiccicato all’asfalto: eppure, stai facendo qualcosa di speciale. E questa è proprio la più grande passione di Jock – ne ha ben tredici!

‒ Marta Atzeni

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati