Interpretare l’attualità con l’architettura. Intervista a Giovanna Borasi

In questa conversazione, che si è tenuta poche settimane dopo il suo insediamento come direttrice del CCA – Canadian Center for Architecture, Giovanna Borasi ripercorre le tappe salienti della sua carriera ed esamina l’attività della istituzione di Montréal.

Da gennaio 2020, Giovanna Borasi è succeduta a Mirko Zardini come direttrice del CCA ‒ Canadian Center for Architecture di Montréal. Fondato nel 1979 da Phyllis Lambert, a partire dalla sua posizione relativamente periferica il CCA ha saputo imporsi come un punto di riferimento, alla scala mondiale, per qualsiasi istituzione impegnata nella ricerca e nella divulgazione di architettura.

Da questo punto di vista, il quindicennio della guida Zardini è stato cruciale per diverse ragioni: perché ha introdotto nuovi temi di ricerca; perché ha incoraggiato l’acquisizione di fondi d’archivio di grande valore (tra cui quelli di Kenneth Frampton, Jean-Louis Cohen e Álvaro Siza); infine, perché ha duplicato gli spazi della Shaughnessy House, storica sede del CCA, in un sito internet che è effettivamente una piattaforma, uno spazio digitale formalmente accattivante, ben organizzato e ricchissimo di contenuti.

Il passaggio di consegne a Borasi, che collabora con Zardini dai primi Anni Duemila, sembra impostarsi all’insegna della continuità. Abbiamo chiesto alla nuova direttrice, che lavora nel mondo del giornalismo e della curatela di architettura da quasi venticinque anni, e presso il CCA dal 2005, di raccontarci le tappe fondamentali del suo percorso professionale, e come intende proseguire, arricchire e reindirizzare l’operato del suo predecessore.

Ne è scaturita una conversazione da cui emergono due tematiche fondamentali, trasversali all’oggetto di ciascuna domanda, e che vanno al di là dell’esperienza specifica del CCA: la convivenza necessaria di spazio fisico e virtuale, materia analogica e digitale, e l’importanza di condividere con un pubblico allargato le competenze e le potenzialità di una disciplina, l’architettura, oggi meno che mai “autonoma”. Si tratta di questioni di assoluta attualità, su cui bisognerà riflettere con attenzione nei prossimi mesi, anche per confrontarsi con le conseguenze, temporanee e permanenti, dei più recenti avvenimenti della Storia mondiale.

Giovanna Borasi, direttrice del CCA – Canadian Centre for Architecture. Photo Richmond Lam

L’INTERVISTA A GIOVANNA BORASI

A partire dai tuoi studi di architettura, come ti sei avvicinata al mondo del giornalismo e della curatela?

Ho studiato architettura, volevo diventare architetto e ho persino passato l’Esame di Stato. Subito dopo la laurea, però, il mio relatore Pierluigi Nicolin mi ha proposto di lavorare per un anno a Lotus. Doveva essere una breve parentesi, ma si è trasformata in un’esperienza di otto anni. Mi chiedevo spesso se non fosse giunto il momento di lanciarmi nella professione, ma in realtà mi accorgevo che il modo di lavorare a Lotus era molto vicino al mondo del progetto. Tra le altre cose, in redazione eravamo tutti architetti, e ci occupavamo sia della selezione dei temi che di disegnare il layout delle pagine. Ogni riunione si articolava in due momenti principali: prima definivamo i contenuti del numero e poi discutevamo di come presentarli in una forma comprensibile.

Cos’hai imparato nei tuoi anni a Lotus?

Ho ereditato innanzitutto il mio approccio tematico all’organizzazione della conoscenza. Fin dai tempi dell’università mi sorprendevo dell’attualità del tema di ogni numero di Lotus. E sono rimasta ancor più sorpresa quando, entrata in redazione, ho scoperto che le tematiche erano stabilite anche due anni prima dell’uscita di ogni numero, con una grande capacità di anticipazione. A valle della selezione del tema, poi, Pierluigi assegnava grande importanza alle gerarchie tra i diversi contributi, che erano sempre dettate dall’importanza di ciascuno nell’esposizione del tema generale, e non dalla disponibilità dei materiali. In sintesi, gli otto anni a Lotus sono stati molto formativi soprattutto perché mi hanno insegnato come selezionare un tema e come costruire un racconto convincente attorno a esso.

A partire dal mondo del giornalismo, poi, ti sei avvicinata a quello della curatela…

Esatto. Avevo lavorato a qualche mostra già all’interno della redazione di Lotus, ma direi che la mia prima esperienza importante come curatrice è stata la mostra Asfalto. Il carattere della città, alla Triennale di Milano, nel 2003, su cui ho lavorato con Mirko Zardini. Si è trattato di un altro passaggio fondamentale per me, che mi ha fatto capire come da un tema apparentemente banale si potesse ricavare una mostra ricchissima sulla storia dell’architettura e dell’urbanistica, e costruire delle connessioni inedite tra queste discipline e la storia della società e della sua cultura materiale. Non ultimo, mi ha insegnato l’importanza dell’ironia, intesa come un atteggiamento scherzoso e un po’ dissacratorio, che ti permette di spostare l’attenzione su un elemento che sembra irrilevante, ed elevarlo a serissimo oggetto di studio. In questo senso, Asfalto è stata un’esperienza anticipatrice del lavoro che io e Mirko abbiamo svolto insieme al CCA.

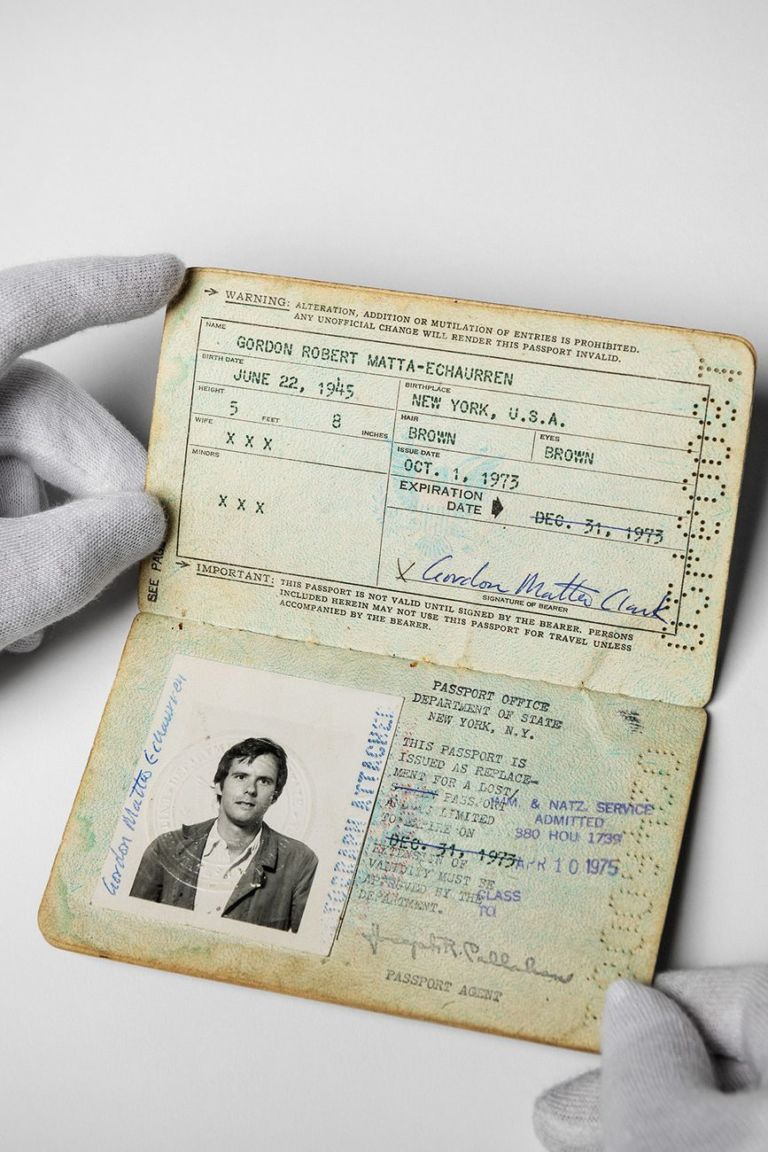

Jane Crawford fra le rovine nei pressi di Genova, autunno 1979. CCA Collection, Gift of Estate of Gordon Matta-Clark © Estate of Gordon Matta-Clark

Perché è importante individuare temi e punti di vista inediti sull’architettura e sulla città, costruire side narrative che si collochino ai margini dei discorsi dominanti?

In molti oggi credono che parlare di architettura significhi presentare l’ultimo edificio di questo o quel famoso progettista. Al contrario, è solo ricollegando il discorso sull’architettura ad altre discipline, a temi sociologici, politici, economici, che si può parlare a un pubblico più ampio, ricostruendo un legame che negli ultimi decenni si è fatto sempre più debole. Da questo punto di vista, la situazione oggi è abbastanza problematica. Penso alla stampa. Le riviste di settore sembrano sempre di più rivolgersi solo agli specialisti e all’accademia, mentre la stampa generalista è troppo legata al mondo del real estate per formulare un discorso interessante e critico sull’architettura. Si sta esaurendo rapidamente anche l’energia editoriale che si era concentrata per qualche tempo sui blog e sulle piattaforme di pubblicazione digitale. In questo contesto, il CCA, come istituzione, vuole costituirsi come una piattaforma in grado di proporre a un pubblico allargato un discorso complesso e multidisciplinare sull’architettura e la città contemporanea. È quello che cerchiamo di spiegare anche nella nostra pubblicazione auto-critica The Museum is not enough, in cui il CCA si presenta ai lettori in prima persona.

Ci fai qualche esempio di come le attività del CCA contribuiscono a questo progetto culturale?

Negli ultimi anni, molte delle nostre mostre si sono concentrate su questa grey area fatta di temi poco esplorati. Nel 2007, 1973. Sorry, Out of Gas non è stata solo una mostra sulla crisi petrolifera, ma soprattutto un tentativo di parlare di sostenibilità con un approccio diverso da quello che era in voga all’epoca, che era molto positivista. Nel momento in cui ci si entusiasmava facilmente per la sostenibilità delle prime facciate verdi, qui al CCA abbiamo voluto suggerire la possibilità di ripensare più radicalmente i paradigmi del pensiero e del progetto. Da cui l’interesse di parlare del 1973 come momento di crisi, quando la spinta dell’urgenza aveva permesso di aprire temporaneamente una finestra su un futuro migliore.

Direi che anche Imperfect Health. The Medicalization of Architecture, del 2012, si può collocare nella stessa grey area…

Con Imperfect Health abbiamo voluto opporci a quella sorta di “medicalizzazione” dell’architettura in cui al tempo credevano in molti. Volevamo dimostrare che l’architettura può, certamente, “prendersi cura” dei suoi abitanti, ma non è un dispositivo medico, né una pillola. Anche perché non può essere “dosata” precisamente su un individuo o una comunità come una terapia, perché così facendo escluderebbe tutti coloro che si trovano ai margini del gruppo normalizzato che si decide di curare.

In altre parole, mostre come 1973 e Imperfect Health, ma anche le mostre sull’architettura in guerra, sull’obesità, sulla felicità, agiscono su diversi piani: inseriscono nuovamente l’architettura in un dibattito più ampio, su questioni d’interesse generale, ampliando così il suo pubblico; contemporaneamente, posizionano l’architettura all’interno di questo dibattito, dichiarando che certe questioni possono essere affrontate attraverso l’architettura, altre no. Per noi, qui al CCA, l’architettura è una lente attraverso la quale osservare e interpretare le questioni più urgenti dell’attualità.

The Museum Is Not Enough (CCA – Sternberg Press, 2019)

In questo senso, l’attività del CCA acquista anche un valore politico.

Sì, esiste una componente di attivismo politico nei progetti CCA. Proviamo a indicare al pubblico, ma anche agli architetti, agli urbanisti, ai decision-maker quali sono le loro responsabilità, e in che modo, fino a che punto, l’architettura può contribuire nell’ambito di attività di ciascuno. In questo senso, l’approccio che io, Mirko, Phyllis Lambert e tutto noi al CCA abbiamo nel curare una mostra è molto diverso da quello di uno storico dell’architettura, perché mantiene un legame strettissimo con la pratica professionale. Non a caso siamo tutti architetti.

Quali sono le specificità del CCA rispetto ad altre istituzioni che lavorano nello stesso ambito?

Una è certamente la scala. Il CCA è abbastanza grande da poter sviluppare progetti importanti, ma anche abbastanza piccolo da poter funzionare in maniera agile. Siamo in tutto un centinaio di persone, ma l’intero team curatoriale può tranquillamente riunirsi attorno a un tavolo.

Un altro elemento importante è la modalità con cui mettiamo in relazione continua i quattro livelli della nostra attività: gli archivi, la ricerca, le pubblicazioni, e le mostre e i programmi pubblici. Ad esempio, abbiamo recentemente inaugurato Centring Africa: Postcolonial Perspectives on Architecture, un nuovo progetto di ricerca sull’Africa finanziato grazie al contributo della Andrew W. Mellon Foundation. L’articolazione flessibile tra i nostri quattro dipartimenti ci permette di portare avanti questa ricerca senza doverla tradurre immediatamente in una mostra o in una pubblicazione. Per il momento, abbiamo composto un team di otto ricercatori, molti dei quali vengono dal continente, per cominciare ad accumulare le conoscenze necessarie. Questo processo ci renderà più credibili nel momento in cui vorremo presentare al pubblico questo tema, che oggi va molto di moda e che spesso è trattato in maniera superficiale, con un approccio tardo-colonialista.

Trovo molto interessante e originale anche il vostro utilizzo dello strumento del documentario. Penso, ad esempio, a What it takes to make a home, l’approfondimento sul concetto di homelessness che avete realizzato nel 2019.

Un altro punto di forza del CCA, su cui vorrei investire ancora di più nel futuro, è proprio la capacità di lavorare con media diversi, tra il cui il documentario. A What it takes to make a home seguiranno un documentario sui single e uno sugli anziani. Attraverso questa serie analizziamo quali sono le esigenze di queste tre popolazioni e quali risposte può dare l’architettura. Alla sperimentazione sul tema si accompagna qui quella sul formato. Il medium del documentario, che non è uno strumento tecnico dell’architettura, è facilmente fruibile anche per un pubblico di non architetti. In più, il supporto digitale ci permette di raggiungere un pubblico geograficamente diffuso, lontano dalla nostra sede di Montréal. Infine, il filmato porta noi e i nostri spettatori “dentro” gli spazi di cui parliamo, e ci allontana da una delle modalità classiche di descrizione dell’architettura, come oggetto da osservare.

Che ruolo hanno gli archivi nel funzionamento della vostra istituzione? Che progetti avete per valorizzarli?

Nel futuro vorrei mettere l’accento sulla natura duplice del CCA, che è al tempo stesso una risorsa per chi fa ricerca, e una “voce”, che vuole esprimere una posizione sui materiali che conserva. Per questo abbiamo avviato un programma come Out of the Box, che coinvolge tre curatori diversi nell’esplorazione di uno stesso fondo. Moltiplicando i punti di vista, vogliamo evitare il rischio che si corre molto spesso quando si realizza una mostra monografica, che finisce per presentare il punto di vista di un singolo soggetto su un oggetto di studio. Un punto di vista che è spesso celebrativo, e che i visitatori sono portati a considerare come esatto e valido una volta per tutte. Anche per quanto riguarda la digitalizzazione degli archivi, preferiamo adottare un approccio curatoriale, selettivo, piuttosto che riversare automaticamente tutti i contenuti online. Con il programma Find and Tell, ad esempio, chiediamo a un ricercatore di interrogare un fondo a partire da una domanda specifica, e di selezionare di conseguenza quali materiali digitalizzare. Questo non esclude che in futuro lo stesso fondo possa essere studiato a partire da presupposti diversi, ricombinando il suo contenuto di conseguenza e digitalizzandone altri elementi.

Qualche anno fa, la decisione di Álvaro Siza di donare la gran parte dei suoi archivi al CCA, anziché a un’istituzione portoghese, ha scatenato grandi polemiche. Quali sono, a tuo parere, le ragioni di questa scelta?

La questione aveva fatto scandalo perché Siza è considerato come una gloria nazionale in Portogallo, e certamente la sua scelta era anche frutto di un risentimento verso la sua nazione, che non aveva predisposto un luogo adatto alla conservazione del suo archivio. Ma non si è trattato solo di questo. A mio parere, Siza si è rivolto al CCA anche per prendere un po’ le distanze del personaggio dell’architetto portoghese per eccellenza, che gli stava ormai stretto, e per ricontestualizzare il suo lavoro all’interno della cultura architettonica internazionale. Qui i suoi archivi possono dialogare con quelli di altri protagonisti dell’architettura dei decenni passati, come Abalos & Herreros, James Stirling, Bernard Tschumi. In ogni caso, i materiali di alcuni progetti sono rimasti in Portogallo, alla Fundaçao de Serralves e alla Fundaçao Gulbenkian. Da allora si è creata una partnership molto attiva tra le nostre tre istituzioni, al di là della distanza spaziale che ci separa. In questo senso mi sento di dire che, più che un limite per i ricercatori, la suddivisione dell’archivio Siza rappresenta un precedente interessante, un modello di collaborazione tra istituzioni che potrebbe essere riproposto in futuro.

‒ Alessandro Benetti

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati