Un architetto all’antica. Intervista a Mario Botta

Dalle considerazioni sui progettisti di oggi alle finalità della disciplina architettonica, parola a Mario Botta. A partire dal suo rapporto con Le Corbusier.

In occasione della mostra dedicata alla prima parte dell’attività grafica di Le Corbusier, allestita al Teatro dell’architettura di Mendrisio, abbiamo incontrato l’architetto Mario Botta (Mendrisio, 1943) per una conversazione a tutto campo, estesa anche al suo rapporto con il sacro.

I disegni giovanili di Le Corbusier. 1902 1916, promossa dalla Fondazione Teatro dell’architettura, con la collaborazione dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana a Mendrisio, è la mostra allestita a Mendrisio. Ci racconta il suo rapporto con Le Corbusier?

Ho frequentato Le Corbusier quando ero studente a Venezia. Non ho mai avuto modo di lavorare con lui, poiché sono entrato nel suo studio di Parigi, in rue de Sèvres, il 1° settembre 1965: lui era scomparso, purtroppo, il 27 agosto. Ho lavorato con i suoi collaboratori per circa sei mesi. Quindi, per certi versi, si è trattato di una forma spuria di collaborazione con l’architetto, mentre la più diretta, se vogliamo, è che in quel momento io ho costruito un progetto ispirato alla Armée du salut (Cité de refuge) di Le Corbusier. Pertanto c’è un rapporto diretto nell’architettura e uno indiretto a livello personale. Di Le Corbusier conservo un ricordo che mi lega alla mia adolescenza. Fin da ragazzo ho fatto il disegnatore edile e Corbu era un punto di riferimento. Non posso darne un giudizio distaccato, perché rispecchia un’evoluzione personale. Magari oggi la vivrei in un altro modo questa personalità mostruosa: colui che è riuscito a trasformare in architettura gli eventi della vita. Ogni volta che c’era un problema sociale, economico, la guerra, la ricostruzione post bellica, lui ha inventato l’architettura come risposta ai bisogni sociali, ai bisogni della città. Da questo punto di vista, si può dire che la storia sociale e politica siano state ogni volta trasformate in architettura, forse più da lui che da altri architetti: le case sociali che ha costruito nel momento della guerra, così come la ricostruzione post-bellica delle città capitali. Era un uomo che prendeva gli eventi della vita e li trasformava in architettura. Da quel punto di vista è uno dei maggiori architetti ad aver dato risposte alla cultura del moderno.

Pensa che proporre agli studenti la mostra di Le Corbusier, in questo specifico momento storico, possa essere d’ispirazione nella ricerca di risposte alle nuove esigenze legate al Covid?

È difficile da dire. Forse no. Si trattava di momenti diversi. Prima parlavo degli Anni Cinquanta e Settanta, in cui non esisteva la complessità che esiste oggi. Il mondo adesso è un gran bazar. La rottura dei limiti, delle frontiere anche fisiche, vede ciascuno di noi centrale al dibattito, quindi è difficile definire quali siano i problemi a cui poter dare risposte. Da questo punto di vista, credo che Corbu vada inteso all’interno del suo contesto storico, ossia il XX secolo, mentre noi oggi affrontiamo altri problemi, diversi, non migliori o peggiori, ma complessi. Siamo la prima generazione che può dire di vivere la globalizzazione. Noi siamo responsabili, non direttamente, del mondo intero. Dobbiamo fare i conti con i cambiamenti climatici, ad esempio, con i ghiacciai che perdono la loro identità, quindi una serie di problemi generazionali che i grandi maestri del passato non avevano in questi termini, ma in un’altra dimensione.

Dunque come giudica gli studenti di oggi?

Probabilmente hanno meno profondità d’indagine, meno coscienza critica, anche per dover sopravvivere, altrimenti uno si spara di fronte al caos del mondo. Sono tempi storici diversi, che però possono richiamare questi grandi maestri come, ad esempio, Louis Khan, che ho conosciuto e che credo sia tra gli architetti più attuali, poiché ha declinato il territorio della memoria non come una nostalgia, ma una realtà su cui costruire il contemporaneo. Ci sono maniere diverse di interpretare la storia del proprio tempo. Volenti o nolenti, quando ci commissionano una casa, ci poniamo il problema dell’abitare. E abitare oggi è molto diverso da vent’anni fa. Abbiamo il cellulare in tasca, una serie di relazioni e connessioni con il mondo esterno che prima non c’erano. Credo che ogni epoca debba identificare degli obiettivi, declinarli e renderli possibili, pur nella modestia del suo tempo storico. Pertanto il rapporto con i Maestri è di grande stima, ma guai a copiare il loro lavoro, perché operavano in un altro contesto.

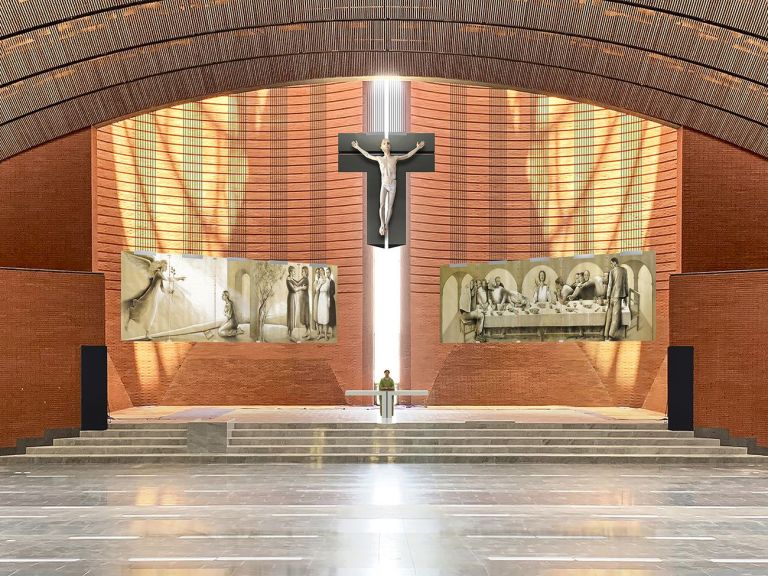

Mario Botta, Basilica di Nostra Signora del Rosario, Namyang, Corea del Sud, 2011–in costruzione

IL SACRO E L’ARCHITETTURA SECONDO MARIO BOTTA

Nel suo ultimo libro – Il gesto sacro, edito da Electa – dichiara: “La matita non è solo uno strumento per il disegno, mi aiuta a pensare, a comprendere un problema. Io uso la matita non per rappresentare qualcosa, ma per cercare qualcosa”. Ci racconta questo rapporto?

Nella mostra di Le Corbusier si vede come lui abbia dimostrato questa citazione. La matita porta con sé la speranza, un tratto di matita non è mai finito, è un’approssimazione continua per trovare la strada, per trovare l’immagine. Quando vedo le immagini del plotter stampate, queste sono bloccate, non danno spazio alla mia contro-lettura, che è la critica del tratto finito. Preferisco il tratto solo suggerito, evocato, in quanto non solo mi dà una speranza, mi dà anche una maggiore tolleranza, perché non so come andrà a finire. Il tratto approssimativo può diventare straordinario nel chiaroscuro. Se guardiamo come disegna Raffaello o Corbu, il primo tratto è un’approssimazione, poi inizia a entrare la luce, il chiaroscuro, l’ombra. Da questo punto di vista la matita è uno strumento più potente del plotter. Ti aiuta a pensare e individuare i passi successivi, mentre un tratto stampato è finito. Forse è un concetto che fa parte della mia generazione. Quando faccio una critica alla matita, faccio una critica al pensiero, più che al tratto, perché il tratto è ancora indefinito.

Cosa pensa della nuova generazione di architetti?

È frustrata. Non solo è frustrata, ma ha un approccio all’architettura simile a una caricatura. Le architetture di oggi sembrano le caricature di sé stesse, esaltano gli aspetti grotteschi, più plateali, mentre se guardo la tessitura di un’architettura a Orvieto o il Battistero di Pisa, c’è una sottigliezza, un rimando che non è mai caricaturale. Le cose di oggi si assomigliano tutte ed è un dettaglio impressionante: il linguaggio di un palazzo per uffici è lo stesso di una caserma, di una residenza, di una metropolitana. C’è un’omologazione del fare e del costruire, perché la ricchezza del passato è andata scomparsa e l’Industria ha vinto sulla semplificazione dei dettagli, degli appoggi e sulla facilità di mettere insieme due cose che sono diverse. Il processo del costruire non è l’assemblaggio; oggi mettono vicino due cose che non si costruiscono mai, inserendo un giunto plastico, che poi va sostituito negli anni. Ma nella costruzione non c’è il giunto, c’è la vera costruzione. Gli elementi vanno a intersecarsi e a vivere della loro forza primordiale, di gravità, di peso. Quindi la cultura del moderno è molto approssimativa, dozzinale. Si vedono cose che, confrontate con le vecchie tessiture, fanno un po’ ridere, perché sono grossolane. Questo è dovuto alla divisione del lavoro. Alla fine tutto si assomiglia e quando questo accade diventa anche banale.

Nel documentario Oltre lo spazio, presentato al Locarno FF 2018, così come nel volume Il gesto sacro, lei sostiene di aver trovato all’interno dell’elemento sacro i veri fondamenti e la motivazione del suo lavoro.

Sì, perché l’edificio sacro pone dei problemi basilari. Non ha, ad esempio, la complessità del teatro o dell’edificio polifunzionale. È molto semplice, c’è un altare, ossia il focus, e il popolo dei fedeli. Il vantaggio è che è così da duemila anni. Non posso trovare da nessun’altra parte la stessa tipologia di architettura in grado di variare su tutto attraverso i diversi periodi, dal Medioevo al Romanico, dal Barocco all’Ottocento e così via, fornendo, attraverso gli stili, i materiali con un’interpretazione molto ricca. Per questo mi sembra che ancora oggi, malgrado abbiamo perso la potenza della funzione (perché la gente ha meno bisogno – apparentemente), sono rimasti gli elementi essenziali: comunicare con l’infinito; l’idea di gravità; l’idea di limite e di soglia. E qui ho la storia di tutta l’architettura, da quella primitiva in poi.

Ovvero?

Nel Neolitico si posizionava una pietra in terra per identificare la divisione tra esterno e interno dell’ingresso alla casa: questo è un fatto strutturale del costruire. Il muro come limite, per misurare l’infinito che resta fuori. Questi temi rarefatti aiutano l’architetto a trovare il significato più profondo, primario, fondamentale. I fondamenti dell’architettura non sono infiniti. La gravità: tutte le costruzioni scaricano i propri carichi al suolo. La luce: generatrice di spazio. L’idea del limite e della soglia. Ci sono pochi elementi di cui l’architetto può appropriarsi e reinterpretare nella sua cultura. È chiaro che la gravità oggi è diversa da quella del Medioevo o dell’uomo delle caverne, ma resta sempre un elemento primario.

Lei si è confrontato con edifici sacri non solo della religione cattolica, ma ebraica e altre ancora…

Di fondo ho lavorato soprattutto per le culture monoteiste, ma a rigore, se avessi una maggiore cultura, potrei confrontarmi con la religione buddista e i suoi edifici, perché no? Il problema è che non la conosco. Non voglio far tutto, mi interessa far bene, laddove ho un background. Nella cultura del moderno c’è la tendenza a pensare che il cliente possa domandarti di occuparti di tutto, ma io non voglio soddisfare questa richiesta: non mi interessa e questo è, per certi versi, antimoderno. Mi rendo conto di essere un architetto all’antica, ma va bene così. Non sono interessato a sapere come si vive su Marte: mi interessa il passato.

Mario Botta, Cattedrale della Resurrezione, Evry, Francia, 1989 95. Photo Pino Musi

ARCHITETTURA, VENEZIA E UMANITÀ

Provocandola su quest’ultimo aspetto, lei reputa che l’architettura non sia un linguaggio universale e che, pertanto, sia necessario conoscere la cultura dell’altro per poter entrare in dialogo?

Sì. È un linguaggio universale dal punto di vista teorico, ma richiede poi la capacità del particolare, dell’estremamente legato alla cultura del luogo, come di fatto tutte le forme espressive. Vi è, da un lato, il bisogno di sentirsi uomo del proprio tempo, che apre al dialogo con il mondo intero. Quando, ad esempio, costruisco un museo a San Francisco, mi interessa che sia anche la gente del luogo a visitare il sito. Ma l’architettura che progetto è la stessa che faccio qui, si tratta di forme diverse, perché la tecnica di assemblaggio è legata a quelle culture. Quindi l’architettura porta con sé l’idea dell’universale, purché sia profondamente locale.

Legandoci a questo discorso, in considerazione dell’elemento tempo, cito un suo commento in merito a Venezia: “La forza è nella permanenza con cui ritroviamo generazioni passate e ogni architetto si confronta con il tempo”. Secondo lei, qual è il tempo di Venezia? È passato o possiamo parlarne anche al futuro?

Si può rispondere in tanti modi, ma provo così: perché noi andiamo a Venezia? È curioso, noi ci andiamo – e io ho anche abitato lì, quando andavo a scuola –, nonostante sia la città più scomoda del mondo e nonostante d’inverno sia freddissima e d’estate calda. Noi visitiamo Venezia perché ritroviamo noi stessi. Lei è il simbolo della storia dell’umanità e più di qualunque altra città è cosmopolita. C’è un collage del mondo, dei traffici con l’Oriente, del commercio, degli scambi, della pesca, di tutto… E noi siamo parte di questa civiltà. Quindi quando andiamo a Venezia e diciamo: “Com’è bella!”, intendiamo dire: “Com’è bella la nostra civiltà!”. La cultura d’incontro tra Occidente e Oriente. Quindi noi a Venezia – ma la stessa cosa si potrebbe dire, ad esempio, di Siena –, abbiamo bisogno dei centri storici, perché riconosciamo che il bello, che è stato costruito, è anche nostro. Ritroviamo la nostra cultura cristiano-occidentale, alla quale il Mediterraneo ha fornito il grande Rinascimento, il Seicento, Tintoretto e via così… Le persone vanno a Venezia per questo, ma non lo sanno. A livello inconscio si riconoscono in quella civiltà. Noi abbiamo bisogno dell’elemento identitario, per resistere alla follia del moderno, del non sapere se sei uomo o donna, se vivi su questa terra o vivi su Marte, noi necessitiamo di questo: l’identità.

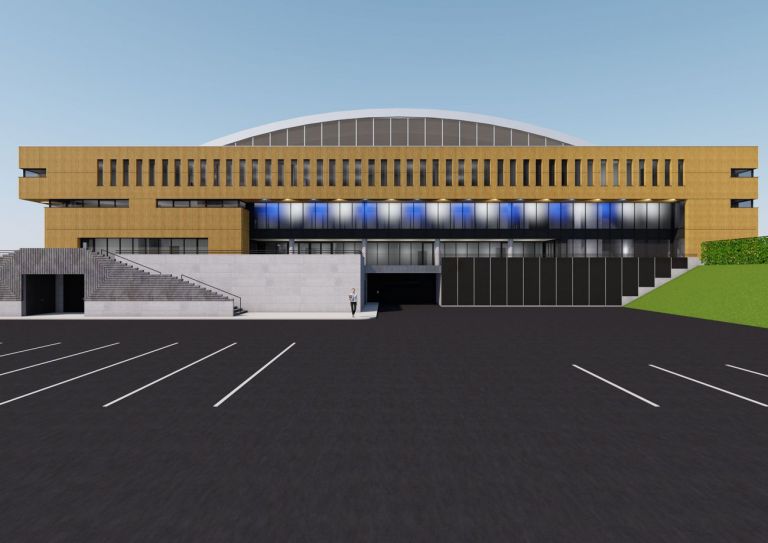

Mario Botta, Terme di Baden, Svizzera, concorso 2009–in costruzione. Render Studio Botta

I PROGETTI E LE OPERE DI MARIO BOTTA

Qualche anticipazione sui cantieri al momento in costruzione: Le terme di Baden e la Chiesa di San Rocco a San Giovanni Teatino?

Le terme di Baden sono molto interessanti, dal mio punto di vista, perché la città di Baden, fino a pochi anni fa, non godeva del rapporto con il fiume Limmat. È un grande corso d’acqua, che arriva da Zurigo e passa di lì, con una larghezza impressionante: raggiunge anche i cento metri, con ripide abbastanza potenti. La città non lo aveva mai goduto, perché sul limite del fiume c’erano i palazzi ottocenteschi dei vecchi Bagni. Per duemila anni in quell’ansa ci sono state le terme. Gli scavi lo hanno confermato. Il motivo è dovuto al fatto che vi sono trentacinque sorgenti in quel punto, da cui da duemila anni sgorga acqua a 47 gradi. Un dono del cielo. Pensi a una città che ha questa ricchezza di acqua sulfurea, che successivamente ha scoperto avere benefici sulla salute. È un patrimonio incredibile. Questo fiume non è mai stato afferrato dalla città storica, quindi abbiamo costruito queste terme parallele all’area di accesso; abbiamo creato quattro piscine, che si estendono come dita verso l’acqua. Lungo il fiume abbiamo costruito una passeggiata. Abbiamo dato il fiume Limmat alla città. Questa è l’altra forza del fatto architettonico: a noi hanno chiesto le terme, noi gli abbiamo dato anche il fiume.

Vedere oltre…

Il potere dell’architetto è anche quello, far sì che la parte della città non sia più un muro, una diga, trasformandola in una vera e propria promenade, che mi auguro sia arricchita dagli alberi.

Ha interpretato le esigenze del luogo, risolvendo un problema che si era incancrenito.

È il compito dell’architetto. Questo è l’elemento più importante. Nell’altro cantiere, a Sambuceto, c’è questa chiesa messa un po’ di traverso, connotata da una croce di luce, che altro non è che la Croce di Malevich bianca all’interno del quadrato nero. Noi l’abbiamo interpretata trasformando questo spazio con una luce che cade dall’alto e va fino alle pareti. Una luce non autonoma, come quella al centro del Pantheon. Quando è presente durante la giornata, la proietto sulle pareti e sull’abside, portando la croce di luce dentro la chiesa stessa. Questa gira, con tutte le sue articolazioni, nelle diverse ore del giorno. Questo esercizio è stato diverso da quello delle terme, finalizzato a dare un valore, uno spazio di silenzio, a un luogo fondamentalmente molto povero, in cui però sento questa luce che gira. Quindi, in sunto, osserviamo due modi in cui un architetto può intervenire: nel primo caso arricchendo la città, nel secondo gli uomini. Ovviamente il mio compito non è quello di redimere gli uomini, ma fare degli spazi belli.

Qual è, tra le sue opere, la sua preferita?

La prossima. In architettura ogni progetto è figlio del precedente. Inevitabilmente. Si tende sempre alla speranza di poter aggiungere qualcosa. Sono in attesa del prossimo progetto su cui sto lavorando.

‒ Elena Arzani

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati