Experiences on the borders. La Svizzera alla Biennale di Architettura

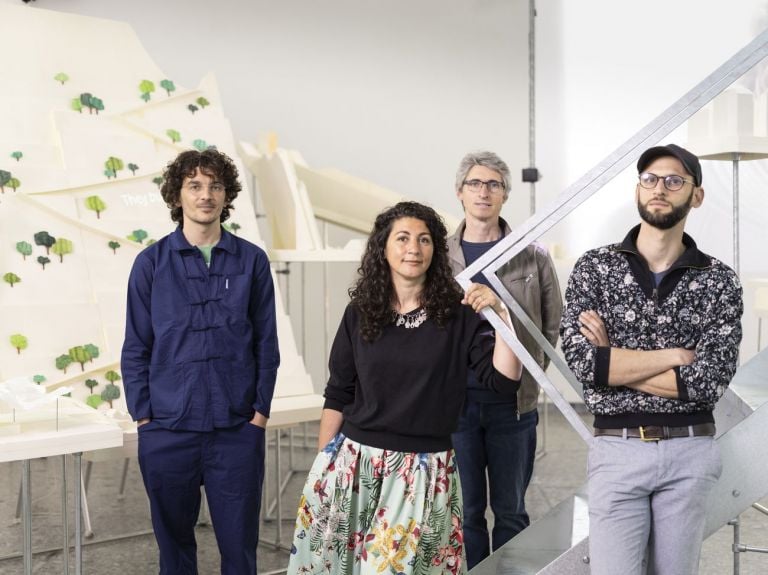

Un dialogo con gli architetti Mounir Ayoub e Vanessa Lacaille di Laboratoire d’architecture (Ginevra), membri del team che insieme al filmmaker Fabrice Aragno e all’artista Pierre Szczepski ha curato la progettazione del Padiglione svizzero alla 17esima Biennale di Architettura di Venezia.

Alla domanda cardine di questa edizione della Biennale di Architettura How we will live together?, la Svizzera risponde con un progetto che indaga la vita e le dinamiche sociali e politiche che interessano e condizionano l’esistenza di chi vive lungo i confini elvetici.

Orae – Experiences on the Border, questo il nome del progetto, è un processo partecipativo che interpella gli abitanti dei confini e dà voce a persone poco considerate e adito a situazioni spesso sconosciute.

Il materiale raccolto durante questo tour elvetico è esposto nel Padiglione svizzero e crea un’opportunità per considerare il confine del Paese non come una semplice delimitazione su una carta geografica, ma come uno spazio permeabile, da vivere e animato da una serie di complessità culturali.

L’INTERVISTA AI PROGETTISTI DEL PADIGLIONE SVIZZERO

Il vostro è un progetto volto a indagare le questioni sociali e politiche presenti tra chi vive lungo i confini svizzeri. In che maniera, quindi, la situazione pandemica ha influito sul processo creativo e sul progetto?

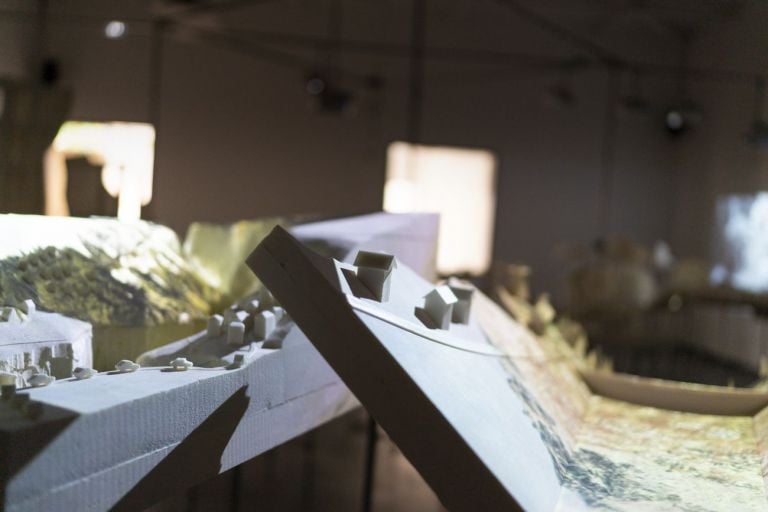

Abbiamo iniziato il progetto nel maggio del 2019, quando la pandemia era ancora lontana e nessuno avrebbe potuto immaginare che le frontiere sarebbero diventate un tema di grande attualità. A bordo di un camion adibito ad atelier, per sette mesi abbiamo girato le regioni di frontiera svizzere per incontrare i loro abitanti, a cui a ogni tappa abbiamo proposto di costruire un plastico del territorio quotidiano in cui vivono. In seguito abbiamo chiesto loro di condurci in questi luoghi. Abbiamo inoltre filmato l’insieme del processo.

Mentre stavamo lavorando sui materiali raccolti per preparare l’esposizione a Venezia, è iniziata la pandemia, che ha praticamente bloccato tutto. Le testimonianze in nostro possesso hanno così acquisito un valore unico, dato che riflettevano direttamente le percezioni che gli abitanti della frontiera avevano dei propri territori nel momento stesso in cui questi ultimi si stavano trasformando in modo radicale. Abbiamo pertanto deciso di ritornare nelle zone di confine e incontrare nuovamente queste persone. A tale scopo, abbiamo trasformato il nostro camion in un forum mobile con cui abbiamo fatto tappa nei vari comuni di frontiera allo scopo di proporre uno spazio di dialogo e di scrittura collettiva sul progetto.

Project team for the Swiss Pavilion at the 17th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia, May 2021. Left to right, Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski. Photo Keystone – Gaëtan Bally

Come si traducono le tematiche sociali in una buona architettura?

Una buona architettura è per forza di cose socialmente impegnata, perché altrimenti non può definirsi tale. L’impegno politico dietro a questo progetto è probabilmente il risultato del nostro percorso professionale. L’impegno militante della generazione di architetti che ci ha preceduto si è concentrato principalmente sulle città (e poi sulle metropoli). Ritengo in effetti che il XX secolo sia stato il secolo delle città. Al termine del nostro percorso formativo all’inizio degli Anni Zero, abbiamo cercato degli spazi in cui ricostruire il legame tra architettura e impegno politico, ed è proprio in quel momento che abbiamo iniziato a interessarci alle frontiere. Siamo profondamente convinti che i confini (nazionali) rappresentino un laboratorio per osservare, comprendere e lavorare sulle sfide sociali ed economiche della contemporaneità. Le frontiere sono state protagoniste di tutte le crisi degli ultimi anni: lo si vede oggi con la pandemia, ma vanno ricordate anche le rivoluzioni nei Paesi arabi, le ondate migratorie, l’emergere dei nazionalismi con l’elezione di Trump e la Brexit ecc.

Recandosi nelle zone di confine e parlando con le persone che ci vivono, le attraversano o cercano di varcarle senza riuscirci, si ottiene un quadro d’insieme sulla percezione che gli abitanti hanno del territorio contemporaneo, di cui le frontiere costituiscono per certi versi una cartina di tornasole. Si tratta di una questione che investe in primo luogo l’architettura, dato che essa riguarda lo spazio e la sua percezione.

I CONFINI E L’ARCHITETTURA

Cosa ha significato per voi studiare i confini svizzeri e cosa ne avete tratto come progettisti?

Per i leader politici, le frontiere costituiscono spesso degli strumenti di affermazione delle identità nazionali utilizzati alla stregua di barriere. Visitando questi territori ci si rende però conto che essi funzionano piuttosto come una rete straordinaria, caratterizzata invece da una forte permeabilità e da scambi intensi. Ciò costituisce uno dei grandi paradossi odierni delle zone di confine e ci offre informazioni preziose sulla percezione collettiva del territorio contemporaneo.

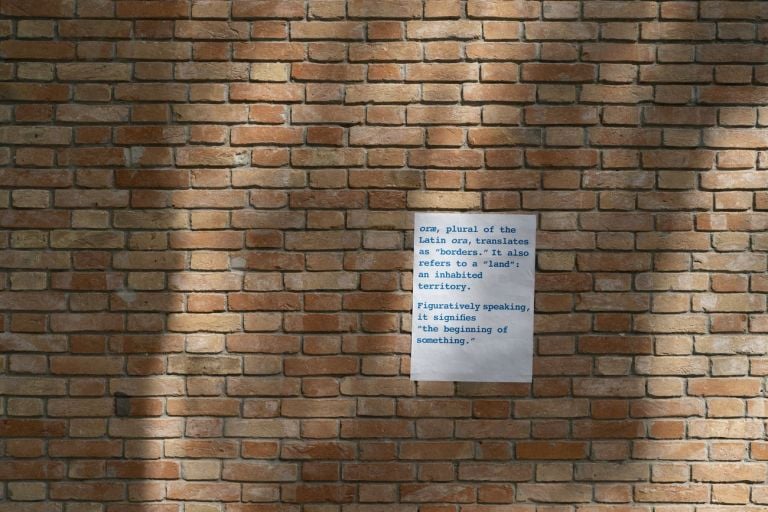

E per quanto riguarda il titolo del vostro progetto?

Come titolo per il nostro progetto abbiamo proposto oræ, ossia il plurale della parola latina ora, che significa estremità, margine, ma, in senso figurato, anche l’inizio o il principio di qualcosa. Per noi, in veste di architetti, questa definizione è importante in quanto implica un cambiamento radicale della percezione delle regioni di confine, che possono così essere viste come l’inizio di un territorio o di un progetto comune, e non come la sua fine. In un mondo in cui i rigurgiti identitari e comunitari sono diventati la regola, dobbiamo assolutamente pensare il territorio come un luogo di passaggio, un luogo dove far emergere l’alterità e stabilire relazioni. È questo ciò che abbiamo imparato dagli abitanti della frontiera.

oræ – Experiences on the Border. Installation view at Swiss Pavilion at the 17th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia, Photo Keystone – Gaëtan Bally © Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski

Il padiglione svizzero alla Biennale di Venezia 2021 è il risultato di una collaborazione di diversi professionisti, non solo architetti. In che modo questa sintesi tra varie arti ha arricchito il progetto e la ricerca del tema?

Per realizzare questo progetto abbiamo in effetti formato un team multidisciplinare. Vanessa è architetta e architetta paesaggista, mentre io [Mounir Ayoub, N.d.R.] lavoro come architetto e giornalista. Sin dagli esordi del progetto abbiamo fatto squadra con il cineasta Fabrice Aragno e l’artista e scultore Pierre Szczepski. La realizzazione di plastici insieme agli abitanti delle zone di frontiera ha permesso di dare forma, materia e colore alle loro rappresentazioni dei rispettivi territori quotidiani, mentre i video girati hanno consentito di cogliere le loro emozioni. Non si tratta in nessun modo di un lavoro documentario, ma di un’opera collettiva interdisciplinare costruita insieme a queste persone. L’esposizione a Venezia riunisce i plastici, le immagini e le parole che, con l’ausilio dei nostri strumenti (artistici), siamo riusciti a ricavare da loro, i quali, in fondo, sono i veri autori del progetto.

– Sara Villani

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati