La Biennale Architettura 2023 è snob, velleitaria e inconcludente

Il critico di architettura Luigi Prestinenza Puglisi evidenzia i cinque punti deboli della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia diretta da Lesley Lokko

Per affrontare questa diciottesima Biennale di Architettura occorre premettere due considerazioni. La prima è che viviamo un periodo di lutto dal quale non riusciamo a uscire. Il lutto è cominciato all’inizio degli Anni Duemila, precisamente l’undici settembre del 2001, con l’abbattimento delle torri gemelle a New York. Da quel momento si è avuta la certezza che la globalizzazione che prima, a partire dalla caduta del Muro di Berlino del novembre del 1989, sembrava procedere inarrestabile, era invece arrivata a un punto morto e che da quel momento il mondo avrebbe cominciato a patire un continuo e crescente processo di frammentazione e di disgregazione. La fine dell’euforia da globalizzazione, in architettura, voleva dire la crisi del fenomeno delle archistar. Non che Koolhaas, Gehry, Nouvel, Libeskind & company non abbiano realizzato, dal 2001 in poi, centinaia se non migliaia di edifici sempre più giganteschi. Ma queste costruzioni non sono state più viste come portatrici di un nuovo spirito, bensì come la stanca ripetizione di stereotipi figurativi – giocati sulla sorpresa, lo stupore e la meraviglia – e come sintomo di insensibilità rispetto a quelle diversità del mondo rispetto alle quali invece si sarebbero dovuti declinare nuovi valori estetici.

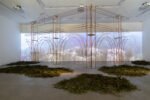

Padiglione Australia, Biennale Architettura, Venezia, 2023. Photo Irene Fanizza

DALLA GLOBALIZZAZIONE ALLA NUOVA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE

La seconda considerazione è che con Greta Thunberg e i Fridays for Future si è sviluppata, soprattutto tra i giovani, una nuova consapevolezza ambientale che ha definitivamente messo in crisi i paradigmi sui quali si fondava la nostra cultura tecnologica e, conseguentemente, il nostro modo di concepire le costruzioni. Consapevolezza che ha generato mode anche ridicole e masochiste, ma che ha comunque posto con forza la questione che non si può più procedere con edifici energivori e con tecnologie insostenibili per l’ambiente. Oggi non avrebbe senso, per esempio, progettare un edificio come il MAXXI di Roma o come il Guggenheim di Bilbao. Basta, d’altra parte, vedere come non esista più costruzione che non venga ricoperta di alberi e cespugli per comprendere quanto la questione ambientale sia diventata un comune sentire, un motivo di ispirazione estetica, una certezza apodittica finanche per gli speculatori e i promotori immobiliari.

Padiglione Polonia, Biennale Architettura, Venezia, 2023. Photo Irene Fanizza

LA BIENNALE DI ARCHITETTURA E LESLEY LOKKO

In questo clima di crisi e di incertezze, la Biennale di Venezia doveva guardare il mondo con un occhio che non poteva più essere quello convenzionale: cioè proprio di quella cultura occidentale accusata di aver generato il disastro. Da qui la scelta di una curatrice donna, di origine africana e fuori dal giro dei grandi incarichi professionali: Lesley Lokko. Una figura ideale per raccontarci storie diverse da quelle consuete e aprirci gli occhi su quanto di nuovo, soprattutto nei Paesi emergenti, oggi cova tra le ceneri di una ricerca architettonica in crisi. Una Biennale quindi contro la spettacolarizzazione imposta dallo star system, finalizzata a individuare nuovi soggetti, soprattutto giovani, sperimentatori di tecnologie soft e promotori di valori sociali e simbolici sui quali costruire un futuro migliore e più responsabile. Come non essere d’accordo con tale progetto? E come non avere aspettative? Sino alla vernice del 17 maggio non ero il solo a essere sicuro che sarebbe stata, se non una Biennale epocale, quantomeno una all’altezza di quella di Portoghesi del 1980, che fu il canto del cigno del postmodernismo, o di quella di Fuksas del 2000, che diffuse, soprattutto in Italia, i nuovi linguaggi nati a partire dalla fine degli Anni Ottanta. E, invece, la delusione, forse perché erano così alte le aspettative, è stata cocente. Una edizione, a mio avviso, insignificante. Per almeno cinque ragioni.

David Adjaye alla Biennale Architettura 2023, Venezia. Photo Irene Fanizza

UNA DELUDENTE MOSTRA DI ARCHITETTURA

La prima l’ha ben espressa, con la franchezza un po’ ruvida che lo contraddistingue, Patrik Schumacher: manca l’architettura. La Biennale di Architettura, sembrerebbe ovvio sostenerlo, non è un evento di sociologia, di arte o di altro. Racconta lo stato della ricerca disciplinare, il modo con il quale gli architetti affrontano e tentano di risolvere, attraverso lo spazio della costruzione, della città e del territorio, i problemi che pone loro la società. Ovviamente non è detto che siano presentate solo o prevalentemente realizzazioni, spesso le idee migliori rimangono sulla carta. Ma di progetti si deve parlare. Non si può infatti accusare lo star system di produrre forme appariscenti ma senza senso e poi opporgli concept inconsistenti e non strutturati che giocano esattamente sullo stesso effetto WOW e sulle stesse regole di una comunicazione superficiale e globalizzata.

La seconda ragione è che gran parte di questa Biennale soffre di intellettualismo e cerebralismo da accademia. Il che vuol dire soluzioni poco pratiche, complicazione dell’inutile, incapacità di guardare la realtà da un punto di vista che non sia vecchio. È un po’ il problema eterno dell’orientalismo, cioè dell’Oriente visto attraverso il filtro di stereotipi culturali europei o americani. Può produrre risultati interessanti, come per esempio avvenne con il Giappone visto dagli occhi di Frank L. Wright, ma certamente non risponde all’imperativo etico odierno di mettere in discussione proprio i mali di quella globalizzazione che tanto si vuole combattere. È interessante notare in proposito che la maggior parte dei pochi progetti di architettura vengono da progettisti laureati nelle facoltà americane e britanniche. E fa sorridere vedere esposti nel Padiglione Centrale dei Giardini i progetti di David Adjaye, che non sono molto diversi da quelli che avrebbe prodotto uno studio internazionale come, per esempio, Skidmore Owings & Merril.

Ibrahim Mahama, Parliament of Ghosts, Biennale Architettura 2023, Venezia. Photo Irene Fanizza

I LIMITI COMUNICATIVI DELLA BIENNALE CURATA DA LOKKO

La terza ragione è il ricorso a pratiche pseudoartistiche. “Faccio cose, vedo gente”: sembra di rivedere Ecce Bombo di Nanni Moretti. C’è sempre un workshop, un party, un momento di incontro e partecipazione, un atto di consapevolezza, un pranzo collettivo. Anzi a volte sembra che il progetto sia il party stesso. Per carità: sono adorabili ed è bello incontrarsi sorseggiando uno spritz. Ma occorre non confonderli con i progetti che vanno raccontati in modo non superficiale. Spiegarli al vasto pubblico è certamente difficile, ma è proprio questa la sfida di eventi quali la Biennale di Architettura. Si pensi per esempio a quanto fu efficace, dal punto di vista della chiarezza divulgativa, la Strada Novissima della Biennale del 1980 e di quanto ancora oggi la ricordiamo in bene o in male.

La quarta ragione è che mai come in questa Biennale è mancata la voglia di spiegare il senso del tutto, delle sezioni nelle quali si divide la mostra, dei singoli allestimenti. Se non ci credete, provate a leggere le didascalie traendone un senso compiuto. Puro architettese, infarcito di termini che si usano nelle accademie anglosassoni per fare fuffa. Non male come apertura alle culture prima soppresse e oggi emergenti.

Padiglione Belgio, Biennale Architettura, Venezia, 2023. Photo Irene Fanizza

IL MANCATO CONTRIBUTO DEI PADIGLIONI NAZIONALI

La quinta ragione sono i padiglioni. Anche loro hanno evitato di parlare di architettura. Relativamente pochi hanno infranto la regola (segnalo però come particolarmente interessante quello del Belgio). Segno che il problema non è solo della curatrice Lokko. Vuol dire, probabilmente, che ancora siamo in mezzo a un guado dal quale facciamo fatica a uscire. Un’ultima considerazione. Quando passate davanti al Padiglione Centrale ai Giardini, osservate la certamente costosa tettoia in stile povera-gente: realizzata con lamiere di riciclo, un po’ sdrucite e distanziate tra loro per far passare l’acqua, in modo da suggerire precarietà. Potrebbe essere il simbolo di questa Biennale snob, velleitaria e inconcludente.

Luigi Prestinenza Puglisi

1 / 19

1 / 19

2 / 19

2 / 19

3 / 19

3 / 19

4 / 19

4 / 19

5 / 19

5 / 19

6 / 19

6 / 19

7 / 19

7 / 19

8 / 19

8 / 19

9 / 19

9 / 19

10 / 19

10 / 19

11 / 19

11 / 19

12 / 19

12 / 19

13 / 19

13 / 19

14 / 19

14 / 19

15 / 19

15 / 19

16 / 19

16 / 19

17 / 19

17 / 19

18 / 19

18 / 19

19 / 19

19 / 19

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati