Studio AMAA, i giovani architetti italiani protagonisti alla Biennale 2023

Parola ai fondatori di AMAA ‒ Collaborative Architecture Office For Research And Development, lo studio di architettura veneto che ha intrecciato profonde relazioni con il mondo dell’arte

AMAA ‒ Collaborative Architecture Office For Research And Development è lo studio fondato dagli architetti Marcello Galiotto e Alessandra Rampazzo nel 2012 a Venezia, la città dove si sono formati studiando presso lo IUAV, conseguendo rispettivamente i dottorati in Composizione Architettonica e in Storia dell’Architettura.

Affiancano all’attività professionale un costante lavoro di ricerca e insegnamento, collaborando alla didattica presso lo stesso IUAV, il Politecnico di Milano, il dipartimento di architettura e design dell’Università degli Studi di Genova e la HFT Hochschule für Technik di Stoccarda. Arrivati alla professione dopo le esperienze al fianco di Massimo Carmassi e Sou Fujimoto, e molti viaggi per il mondo, sono vincitori di numerosi riconoscimenti internazionali; tra questi la menzione speciale a European 15 a Graz per il progetto Island (e)scape. Tanti i concorsi vinti negli ultimi anni, tra cui quello per il TINNE junges museum klausen (appena assegnato), il Teatro Verdi di Terni, ora appaltato e pronto per essere costruito, e il Nuovo Polo civico del Flaminio a Roma, progettato in collaborazione con lo studio DEMOGO.

AMAA, photo Mikael Olsson

INTERVISTA ALLO STUDIO AMAA

Il vostro studio ha un claim elaborato: Collaborative Architecture Office For Research And Development. Che peso ha il termine “collaborative” per voi?

Per noi l’architettura è sempre stato un lavoro di team; abbiamo sempre cercato, anche nella collaborazione con altri studi, una forza in più rispetto al progetto. Il teamwork, sia all’interno dello studio, sia quello trasversale rispetto alle arti e agli altri professionisti del settore, è la nostra base: l’idea di collaborazione ci rappresenta al 100%. Crediamo che proprio il team costituisca la vera risorsa, ovvero gli architetti (tutti giovani professionisti) che lavorano con noi e non per noi. Il loro senso di appartenenza nei confronti di un progetto “collettivo”, il credere in obiettivi comuni, nonché il sentirsi una famiglia.

Forse anche per questo dedicate da sempre molto tempo alla partecipazione ai concorsi. Nel vostro modo di lavorare esiste una differenza di processo tra un progetto per un concorso e per un cliente privato?

Il nostro approccio è sempre stato lo stesso, poi ovviamente nel tempo la nostra struttura si è evoluta, anche organizzativamente parlando. Sia per le commesse che per i concorsi abbiamo oggi una suddivisione interna delle competenze. Ad esempio, nello studio disponiamo di un settore che si occupa di gare e concorsi, anche per quegli aspetti che una volta erano demandati direttamente a noi come fondatori; il workflow e l’approccio progettuale sono invece rimasti gli stessi dei primi anni. Lo studio ha comunque assunto un modo di procedere univoco, indipendentemente dal fatto che il punto di partenza sia un concorso o un altro tipo di commessa.

Attualmente avete due sedi, a Venezia e ad Arzignano. Come siete suddivisi?

Abbiamo aperto l’ufficio di Arzignano (Vicenza) nel 2015, continuando a lavorare anche in Laguna. Al momento siamo 18 persone (il numero può variare tra 15 e 20 a seconda del momento), quattro a Venezia e quattordici ad Arzignano, di cui dodici di staff (inclusi noi due) e due tirocinanti.

AMAA, Floating villa upon a patio house, Arzignano, VI, ongoing. Photo Simone Bossi

L’ARCHITETTURA SECONDO AMAA

Avendo seguito il vostro lavoro dall’inizio, rilevo una grande evoluzione. Com’è la vostra architettura oggi?

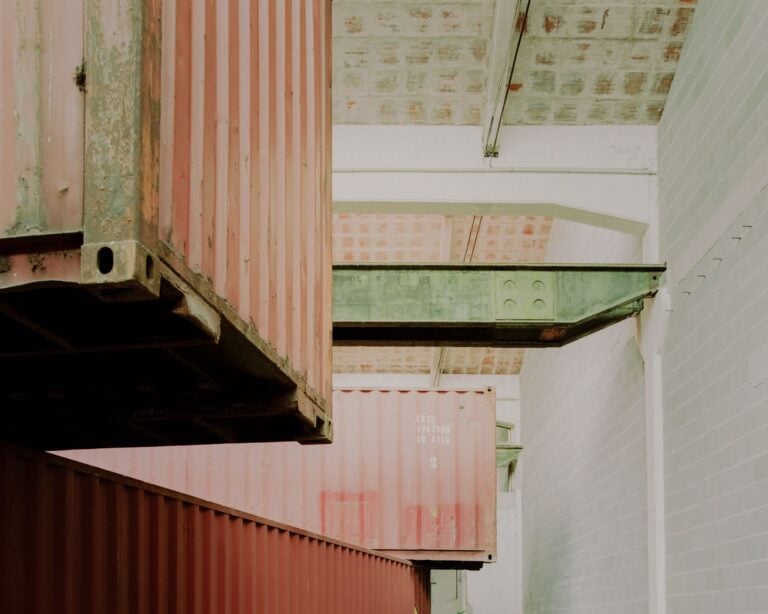

Siamo sempre più orientati al recupero di aree industriali dismesse e al recupero di edifici. In questa fase siamo meno interessati al “nuovo”; troviamo stimolante il lavoro in contesti frammentati e complessi. Parlando del progetto in generale, nelle prime fasi della nostra carriera lavoravamo sulla comunicatività del concetto cercando sempre il limite, spesso superandolo, dando priorità alla sperimentazione e alla ricerca dell’esperienza nello spazio. Ora, seppur si continui a forzare il limite, l’esperienza ci ha dato gli strumenti per lavorare all’interno della nostra identità, pensando alla sua attualizzazione. Crediamo faccia parte del processo di consapevolezza, pur nel rispetto di un proprio linguaggio.

Non è sempre facile raggiungere questo obiettivo, soprattutto nel rapportarsi con la committenza. Nel raccontare il vostro progetto Barn VS Pavilion parlate delle prime fasi del percorso progettuale come di un “conflitto”.

Si è trattato di un conflitto colto, per un lavoro realizzato a Breda di Piave (una farmacia e uno studio medico). Il committente è una persona estremamente garbata e colta, appunto; fin dall’inizio ci siamo scontrati e allo stesso tempo incontrati, e dal confronto sono nati una discussione e uno scambio costruttivi, che hanno portato a un arricchimento nel progetto. Durante le nostre ricerche di dottorato, entrambe incentrate sulla figura di Louis I. Kahn, in relazione al progetto per il Levy Memorial Playground condotto con Isamu Noguchi, emerse un’interessante lettera di Roy Vollmer (architetto dello studio Kahn), in cui si racconta la relazione tra i due come una costante battaglia, combattuta uno con la squadra e uno con lo scalpello. Si tratta dell’eterno benevolo conflitto tra arte e architettura – tema a noi molto caro – così come quello tra architetto e committente, che da sempre ha accresciuto il valore del risultato. Barn VS Pavilion pensiamo possa essere un risultato interessante per il processo, seppur non rappresenti l’architettura “assoluta” come la immaginiamo, a cui più si avvicina il progetto Threshold and Treasure per la galleria d’arte Atipografia.

Concentriamoci sul vostro interesse per il rapporto tra arte e architettura: è nato nell’occuparvi di questo progetto?

È un rapporto che nasce di recente grazie alle relazioni, anche personali, che si sono create con alcuni artisti. Andrea Bianconi, con il quale lavoriamo da tempo, e Arcangelo Sassolino, che ha sradicato una serie di nostri “blocchi” o preconcetti, per non dire limiti. Poi è arrivato Alessandro Neretti, in arte Nero, con il quale si è instaurata una stretta collaborazione, che ha portato a esiti felici, come per il progetto del nuovo museo di Tinne: qui, l’operato dell’artista si inserisce nella nostra architettura, grazie a una sintonia che porta a una sintesi. Come per l’architettura senza architetti di Rudofsky, potremmo parlare di un’arte senza artista. Il nostro obiettivo non è inserire un art piece nello spazio, ma che l’architettura si fonda con essa in un’unione totale. Nel nostro libro si ritrova questa tematica approfondita in un capitolo dal titolo Art Whispers.

AMAA, Barn VS Pavilion, Breda di Piave, TV, 2022. Photo Simone Bossi

IL LIBRO DI AMAA E LA COMUNICAZIONE IN ARCHITETTURA

A proposito del vostro libro Seemingly simple, come vi racconta?

Il testo del libro è scritto da Natalie Donat Cattin, ricercatrice dell’ETH di Zurigo, con la quale ho (Marcello Galiotto, N.d.R.) lavorato in Giappone. Ha collaborato con AMAA a Venezia nel 2015, continuando poi a seguire il nostro lavoro. Con la recente pubblicazione della sua ricerca sui giovani collettivi svizzeri (edito da Birkhauser) ci è sembrato l’occhio più adatto per rivederci da fuori. Si tratta di una retrospettiva che raccoglie dieci progetti realizzati e in corso di realizzazione in Veneto, raggruppati e descritti secondo temi e concetti che attraversano trasversalmente l’intera nostra produzione. Come nelle nostre architetture, anche per il libro abbiamo cercato di sradicare la struttura classica delle monografie “a portfolio”, andando al limite della confezione dell’A5, parlando dei progetti attraverso i loro processi, i riferimenti e le sovrapposizioni.

Il libro fa il punto sul vostro lavoro, che siete restii a comunicare. Il vostro sito è una landing page con poche informazioni, ma chiare call to action.

Anche la comunicazione e lo stile di comunicazione per noi sono finalizzati al progetto, quindi al cliente o alla giuria del concorso. Noi siamo consapevolmente avari in questo: il sito non c’è e non ci sarà (una prassi che sorprende in Europa, ma che è invece molto diffusa per esempio in Giappone). Un sito va costantemente aggiornato, per questo preferiamo utilizzare mezzi più veloci e immediati, come Instagram. Allo stesso tempo crediamo nell’importanza del raccogliere materiali e documenti: fin dai primi anni, infatti, abbiamo iniziato a costruire con molto coinvolgimento un nostro archivio che si nutre di elementi di diversa natura – design, arte, libri, modelli – e che mira ad acquisire anche progetti di nostri colleghi, studi giovani e non, che possano contribuire a un sapere collettivo, nella formazione di un luogo dove si possa fare ricerca, dibattere e, al contempo, progettare.

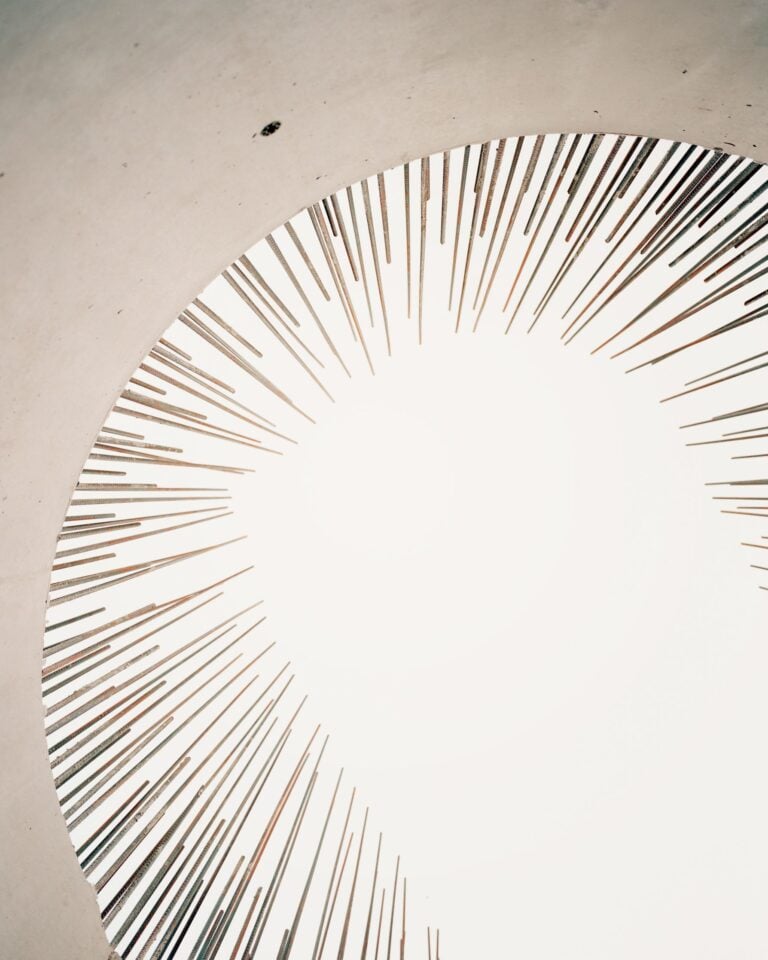

AMAA, Atipografia, Threshold and Treasure, Arzignano, VI, 2022. Photo Simone Bossi

AMAA E IL PROGETTO PER ATIPOGRAFIA GALLERY

Tornando ad arte e architettura, parlateci del progetto Threshold and Treasure per Atipografia gallery.

Negli anni abbiamo indagato molto il tema della soglia. Questo è stato il grande ragionamento che ha guidato il progetto per Threshold and Treasure. Quanto è grande la soglia? Cosa succede in essa? La soglia è di fatto un luogo. Ragionando quindi su come Atipografia potesse dialogare con le persone e rompere la forte barriera che c’è tra l’arte e i cittadini, abbiamo pensato a una soglia che diviene spazio, ingresso ma anche pezzo d’arte, che porgendosi verso il limite del lotto acquisisce il senso urbano di un pezzo di città. Concepiamo il limite non solo come una linea da attraversare, ma come uno spazio che dilatandosi offre l’occasione di diventare altro, consentendo la possibilità di instaurare relazioni molteplici.

Anche in questo caso si nota un’attenzione verso la città e chi la abita. Visto che siete divisi tra due uffici in due territori molto diversi, qual è il vostro punto di vista da architetti su Arzignano, per Marcello, e su Venezia, per Alessandra.

Marcello Galiotto: Arzignano e Venezia ci hanno entrambe influenzato molto: è un arricchimento avere a che fare quotidianamente con due contesti così diversi. A Venezia si lavora nella città più bella del mondo; mentre in provincia, in particolare ad Arzignano, l’attenzione è riposta sul fascino legato soprattutto all’archeologia industriale, che si ritrova inserita in una densità incontrollata, dove la pianificazione è limitata. Spesso il confronto è con edifici privi di qualità, ai quali dover conferire qualità. Ma è stimolante tentare di insegnare alla committenza di questi territori l’importanza dell’autorialità dell’architettura, senza che questa sia però un’imposizione.

Alessandra Rampazzo: Essersi formati a Venezia e aver cominciato a lavorare qui in realtà ci ha consentito di sviluppare una certa sensibilità rispetto alla stratificazione. È vero che il contesto culturale di Venezia è storicamente più prestigioso rispetto allo sprawl della provincia, però anche a Venezia esistono stratificazioni di più o meno valore, che Egle Renata Trincanato ha mappato con una certa scientificità. Arrivare a un contesto meno storicizzato con la stessa sensibilità ci ha consentito di cogliere delle potenzialità anche in manufatti che agli occhi dei più possono sfuggire. Oltre a questo crediamo che la conservazione sia importante, ma che allo stesso tempo lo sia anche assecondare le necessità del nostro tempo, cercare un equilibrio senza avere troppi freni. Il rischio altrimenti è che si blocchi tutto. E, come dice Settis (in Se Venezia muore), che “muoiano” tutte le nostre città: per esistere le città devono essere vissute coerentemente con il nostro tempo.

AMAA, Turning Torso, Chiampo, VI, 2022. Photo Simone Bossi

LA BIENNALE ARCHITETTURA 2023 E L’ARCHITETTURA IN ITALIA

Siete fra i pochi italiani alla 18. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Cosa presentate?

Siamo stati invitati direttamente dalla curatrice intorno alla metà dello scorso anno. Il nostro progetto fa parte della sezione Dangerous Liaisons della mostra principale The Laboratory of the Future, che nelle prime Tese dell’Arsenale presenta 37 professionisti provenienti da tutto il mondo che lavorano valicando confini disciplinari e geografici e sperimentando nuove forme di partnership e collaborazione. Vi invitiamo a fare esperienza diretta della nostra installazione.

Finiamo come sempre con uno sguardo rivolto al futuro, cosa augurate all’architettura italiana?

Abbiamo le idee molto chiare su questo. Erano tanti anni che in Italia non c’era un parterre così ampio di giovani studi interessanti, che a loro modo fanno un’architettura estremamente chiara, studiabile, frutto di grandi sforzi e che raggiungono grandi risultati. Quello che manca è l’internazionalità: ci auguriamo che gli studi italiani possano arrivare, come hanno fatto prima i portoghesi e gli svizzeri, all’internazionalità. In questo senso è iniziato un processo grazie a una serie di incontri organizzati dalla rivista Casabella, che è continuato con la recente mostra della Triennale 10 architetture italiane, a cura di Ghidoni, Molteni e Pizzigoni, con numeri di molte importanti testate e con questa serie di interviste di Artribune. Stiamo tutti cercando di lavorare per aprirci all’internazionalità: il mondo deve sapere che questo è il decennio degli italiani, che qui si sta facendo architettura.

Silvia Lugari

1 / 22

1 / 22

2 / 22

2 / 22

3 / 22

3 / 22

4 / 22

4 / 22

5 / 22

5 / 22

6 / 22

6 / 22

7 / 22

7 / 22

8 / 22

8 / 22

9 / 22

9 / 22

10 / 22

10 / 22

11 / 22

11 / 22

12 / 22

12 / 22

13 / 22

13 / 22

14 / 22

14 / 22

15 / 22

15 / 22

16 / 22

16 / 22

17 / 22

17 / 22

18 / 22

18 / 22

19 / 22

19 / 22

20 / 22

20 / 22

21 / 22

21 / 22

22 / 22

22 / 22

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati