Qual è il senso architettonico degli accampamenti pro-Palestina alla Columbia?

Vincitore, con Gabriela de Matos, del Leone d’oro per il Padiglione Brasile alla Biennale Architettura 2023, l’architetto ed educatore Paulo Tavares prende la parola sulla mobilitazione pro-Palestina promossa nel campus della Columbia University, l’ateneo in cui insegna

Punto di partenza di questa conversazione a più voci sono le proteste degli studenti che, dopo mesi di mobilitazione in solidarietà con la Palestina, a partire dal campus della Columbia University, nelle ultime settimane si sono accampati sui prati di oltre 100 università nel mondo. Negli Stati Uniti, ma anche Canada, Australia ed Europa: ovunque chiedono ai governi di interrompere gli aiuti militari a Israele e alle università stesse di fermare i programmi di collaborazione con Israele, in particolare nel campo della ricerca militare. La sera del 31 aprile, su richiesta della Presidente Nemat Shafik, la polizia di New York ha fatto irruzione nel campus di Columbia sgombrando l’accampamento e l’edificio occupato, e arrestando decine di studenti. Sgombri, manifestazioni e arresti si sono verificati anche in altre università. Eppure, in questo momento storico segnato dal buio di un genocidio compiuto in diretta social, e da un massiccio ritorno agli investimenti sulle armi, queste proteste accendono una luce di speranza.

La mobilitazione pro-Palestina nel campus della Columbia University

Come nel 1968, quando proprio la Columbia era stata uno dei centri nevralgici della protesta contro la guerra in Vietnam, quanto avviene ci racconta di una generazione capace di mobilitarsi contro una guerra che sta massacrando una popolazione civile, radendo al suolo case, ospedali, scuole, università, sino a non lasciare in piedi nulla che possa anche lontanamente assomigliare a un riparo o a un’area (e una vita) priva di macerie. Gli accampamenti ci raccontano anche, al di là dell’orrore per le violenze, di una solidarietà verso la causa palestinese e cioè verso quella che, da molti punti di vista, appare come una guerra di liberazione contro una forma di occupazione. L’occupazione di una terra che avrebbero potuto diventare uno stato libero, multilinguistico e multireligioso e che, invece, qualcuno ha deciso di segregare, dividere, svuotare dei suoi abitanti.

Il valore simbolico e architettonico degli accampamenti universitari

In questo senso, nella precarietà e fragilità degli accampamenti universitari riecheggia non soltanto la situazione attuale della popolazione di Gaza (sulle cui tende sono apparse scritte di ringraziamento per gli studenti americani), ma la storia decennale di milioni di cittadini palestinesi che nel 1948 sono stati improvvisamente espulsi dalle proprie case e dai propri villaggi. Case e villaggi poi rasi al suolo per cancellare ogni traccia e memoria della loro esistenza o immediatamente riassegnati ai cittadini del nuovo Stato di Israele. Non è contro il popolo di Israele, ma contro la violenza di quell’atto fondativo di uno stato imposto (da potenze straniere e per la maggior parte occidentali) su un territorio e una popolazione che non ha avuto una possibilità di scelta, e poi, ancora, contro la continua espansione di quello stato attraverso la costruzione di colonie, e contro le pratiche di estrema segregazione spaziale e razziale portate avanti dai suoi governi, che gli studenti protestano. Era questo il senso del documento di solidarietà per la Palestina scritto poco dopo gli eventi terribili del 7 ottobre, per ricordare che quegli eventi non possono essere guardati al di fuori del contesto storico in cui sono avvenuti. Quella orribile violenza, infatti, non veniva dal nulla ma era parte di una scia di sangue lunga almeno 75 anni e che, al 7 ottobre 2023, aveva già visto morire 250 palestinesi, di cui 47 bambini, uccisi da militari israeliani. In questo senso va letta la difesa di quel documento da parte di una lunga lista di professori di Columbia che hanno ricordato come in queste affermazioni non c’è nulla di antisemita ma piuttosto un legittimo dibattito politico, legale e, voglio aggiungere, storico.

Parola a Paulo Tavares, Leone d’oro alla Biennale Architettura 2023

Per cercare di mettere in luce il legame tra gli accampamenti pro-Palestina e il pensiero critico che da decenni denuncia il carattere coloniale e violento della modernità e la sua eredità nel presente, abbiamo domandato ad alcuni protagonisti della teoria e della pratica architettonica, nonché educatori in vario modo coinvolti nella didattica dell’architettura a Columbia, in che modo i loro insegnamenti intersecano questi temi. Il nostro primo interlocutore è Paulo Tavares, architetto, educatore e, insieme a Gabriela de Matos, vincitore del Leone d’oro all’ultima Biennale di Venezia con la curatela del padiglione del Brasile denominato Terra/Earth.

La mia domanda di fondo riguarda l’intersezione tra il tuo seminario alla Columbia, intitolato “Reparation Architecture”, e le proteste degli studenti: vedo una profonda correlazione tra il quadro critico postcoloniale del tuo lavoro e le proteste in corso. Poiché questo legame non è affatto evidente a coloro che accusano le proteste di antisemitismo, puoi spiegarlo?

Innanzitutto è importante dire che le proteste degli studenti e, più specificamente, l’Accampamento di Solidarietà per Gaza che è stato allestito alla Columbia University e ha dato il via agli altri accampamenti negli Stati Uniti e oltre, è fondamentalmente un’iniziativa studentesca, un movimento organizzato e mantenuto dai giovani. Dico questo non perché voglia allontanare il corso in Reparation Architecture dalle proteste, tutt’altro. Dopo l’azione della polizia contro i manifestanti abbiamo rilasciato una dichiarazione a sostegno dell’accampamento. Ma perché è importante riconoscere che, come molte volte nella storia, sono le nuove generazioni a stabilire la bussola morale dell’azione politica e della resistenza a questa guerra genocida illegale e vergognosa contro Gaza. Detto questo, le forme in cui l’accampamento incarna la richiesta di decolonizzazione e liberazione sono in vario modo legate ai contesti spaziali e alle questioni che affrontiamo nel quadro della Reparation Architecture.

Ovvero?

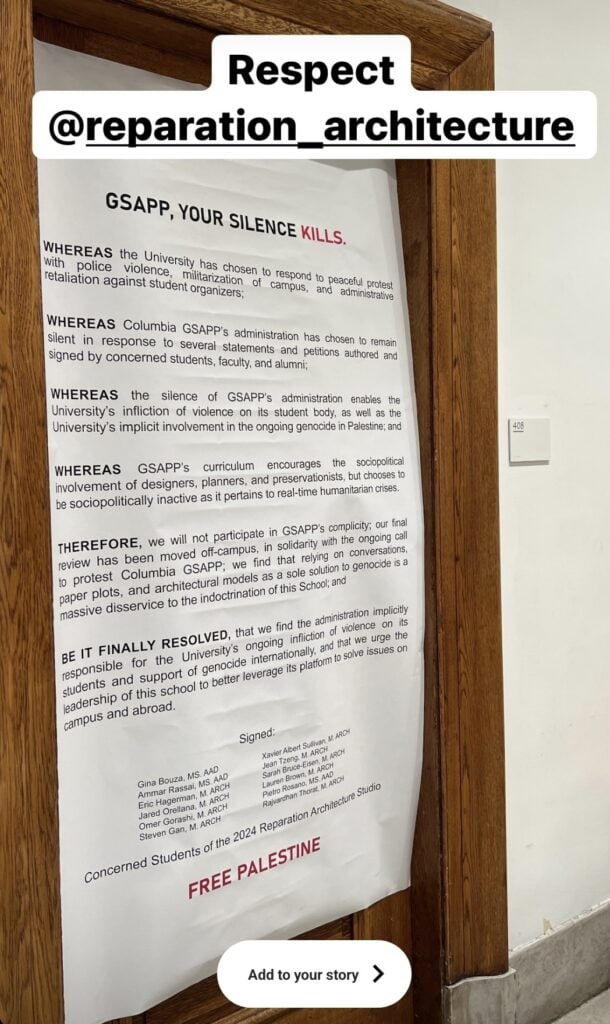

Proprio l’occupazione coloniale della Palestina e il regime di apartheid imposto dallo Stato di Israele sui palestinesi sono un contesto importante per lo studio di come gli elementi spaziali e le infrastrutture operano come strumenti coloniali e di oppressione, come molti studiosi hanno dibattuto negli ultimi anni. Molti dei territori e delle situazioni affrontate dagli studenti attraverso i loro progetti toccano questioni di memoria, dislocamento (displacement), colonizzazione ed esclusione spaziale che vediamo acutamente espresse nei territori palestinesi sotto occupazione. Quindi, naturalmente, la protesta degli studenti ha avuto un impatto significativo nel nostro studio al GSAPP (Graduate School of Architecture, Planning and Preservation), perché il nostro gruppo era molto consapevole di come si verificano le ingiustizie nello spazio, ed è stato uno shock assistere all’uso sproporzionato delle forze di polizia per reprimere i loro colleghi. Per questo hanno organizzato una protesta durante le revisioni finali del GSAPP, affiggendo un grande poster nella scuola che invitava docenti e dirigenti a rompere il silenzio sul genocidio di Gaza.

Definisci la tua pratica come qualcosa che si colloca al confine tra architettura e advocacy: per analizzare ulteriormente il quadro critico del tuo lavoro, ti chiedo in difesa di chi si pone e perché?

Il principio è che, se intendiamo la città come un diritto, se lo spazio, il territorio e l’ambiente sono diritti, allora dobbiamo concepire l’architettura e le pratiche spaziali come forme di difesa di tali diritti. Noi lavoriamo principalmente con comunità soggette a forme di violenza statale o aziendale, che stanno subendo gravi violazioni dei diritti o che hanno difficoltà ad accedere ai diritti riconosciuti. I diritti non sono l’unico strumento, né in molti casi il più efficace, per perseguire la giustizia socio-spaziale e ambientale. Ad esempio, abbiamo visto più e più volte come principi come i diritti umani o il diritto umanitario possano essere capovolti e funzionare come dispositivi retorici e giuridici per consentire interventi militari e persino conferire legittimità alla barbarica violenza di Stato, come nel caso dell’attuale guerra a Gaza.

Cosa rivela questo conflitto?

Gaza mette in luce non solo i difetti del discorso liberale delle potenze occidentali e dei media occidentali, ma anche come il sistema giudiziario internazionale sia inefficace, per non dire completamente sbilanciato a favore delle potenze occidentali. Tuttavia i diritti possono anche essere mobilitati come strumenti potenti e importanti nella lotta per la giustizia. Ancora una volta Gaza dà l’esempio: gli attivisti per i diritti umani potevano prevedere che la presentazione da parte del Sudafrica di un ricorso contro Israele alla Corte Internazionale di Giustizia ai sensi della Convenzione sulla Prevenzione e la Repressione del Genocidio non avrebbe portato ad alcuna azione significativa. Ciononostante, è servito come un gesto forte capace di riformulare la narrazione sulla guerra che ha dominato l’informazione internazionale e i discorsi politici, non solo della leadership israeliana, ma anche dei leader occidentali come negli Stati Uniti e in Germania.

Marialuisa Palumbo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati