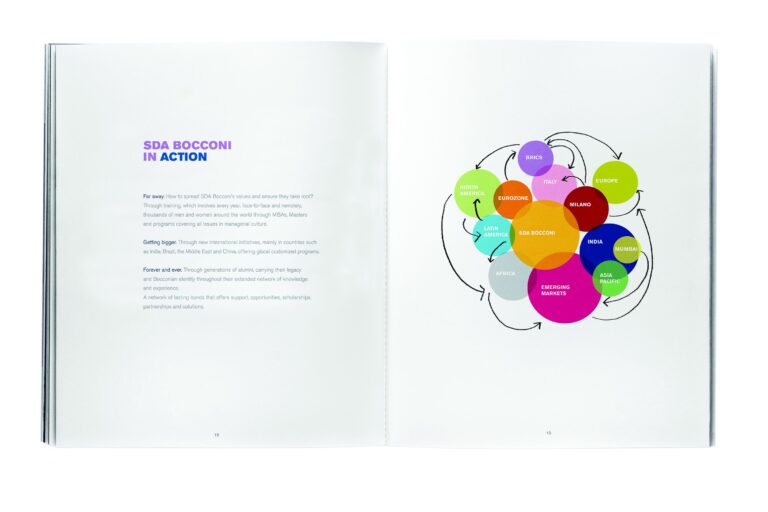

Claudia Neri è la fondatrice di Teikna Design, uno studio specializzato in brand identity, graphic design e comunicazione integrata. Dopo essersi formata professionalmente in Nord America, ha collaborato con diverse realtà italiane e internazionali. Tra i suoi clienti figurano musei (come il Museum of Jewish Heritage di New York e MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara), gallerie d’arte (Alfonso Artiaco) e università (SDA Bocconi). Claudia Neri ha inoltre fatto parte di diverse giurie ed è stata insignita di importanti premi, tra cui la Menzione d’Onore ADI Compasso d’Oro. Le abbiamo posto alcune domande sul suo lavoro e sulla situazione del graphic design in ambito culturale e museale.

Claudia Neri

INTERVISTA A CLAUDIA NERI

Come nasce Teikna Design?

Dopo alcuni anni di intenso lavoro in agenzie, soprattutto all’estero, mi sono resa conto che per dare l’impronta che volevo alla mia carriera era indispensabile abbandonare il percorso canonico di crescita all’interno di agenzie. Un atto di incoscienza insomma.

Quali sono le fasi del tuo processo creativo?

Dipende dal progetto e dal committente. Per le brand identity le fasi sono molto diverse e richiedono doti e capacità eterogenee. All’inizio prevale l’analisi, la lettura del cliente attraverso gli incontri, l’esplorazione del settore. Cerco di tenere a freno “l’ansia creativa” finché non capisco di saperne abbastanza.

La fase creativa è la più intensa e la più rischiosa: occorre evitare di innamorarsi di un’idea, un segno o un particolare aspetto. Una volta presa una decisione, iniziano lo sviluppo e l’implementazione, fasi complesse soprattutto quando coinvolgono squadre intere di persone sia lato cliente che lato fornitori. Se per gestire la produzione bisogna trasformarsi in “ingegneri”, è anche importante mantenere vigile la parte creativa del cervello, lasciando spazio alla possibilità di cambiare radicalmente rotta, facendo anche delle vere e proprie inversioni a U.

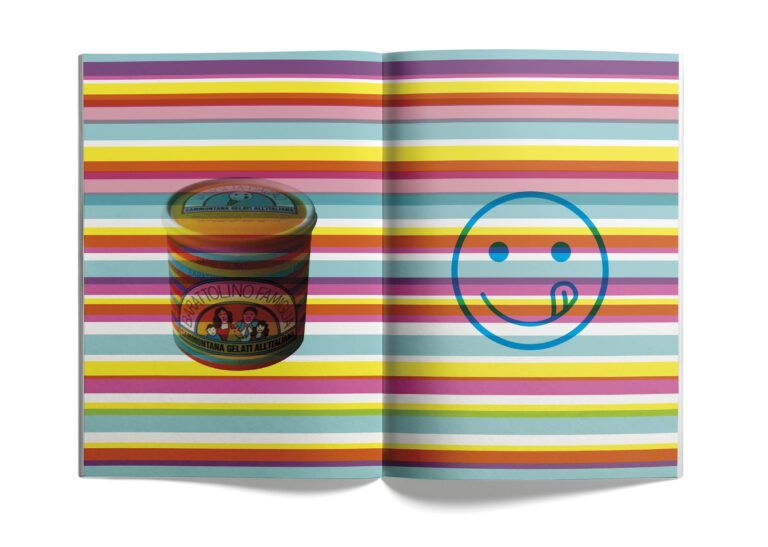

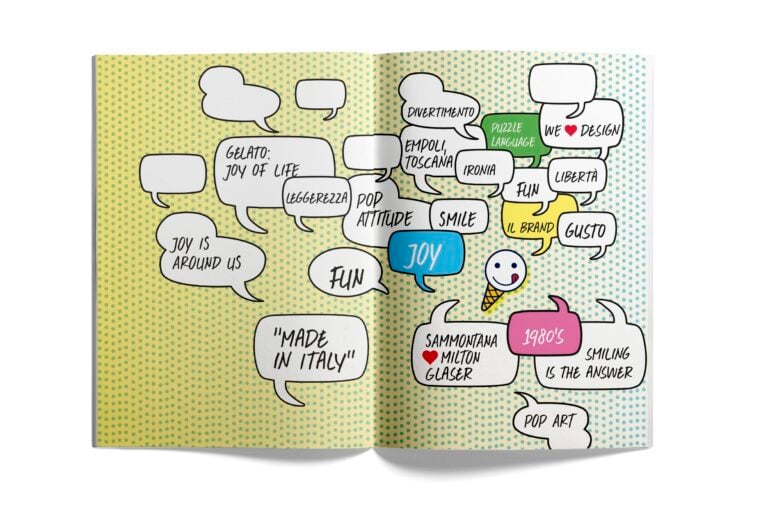

Teikna Design x Antiga

Quali sono le tue maggiori fonti di ispirazione?

Seguo moltissimo l’arte contemporanea e l’arte tout court. Poi: le suggestioni che vengono dal mondo della musica e dei (social) media; l’architettura per una sorta di ossessione per le strutture; guardo molto anche alla moda e alle sue idiosincrasie. Mi piace viaggiare, torno sempre portandomi qualcosa che trova la sua strada nel lavoro. Guardo con rapimento le serie tv (adoro gli opening credit di Soprano, True detective, White Lotus, Succession, per dire).

Hai realizzato molti progetti italiani e internazionali: raccontacene uno particolarmente importante per te.

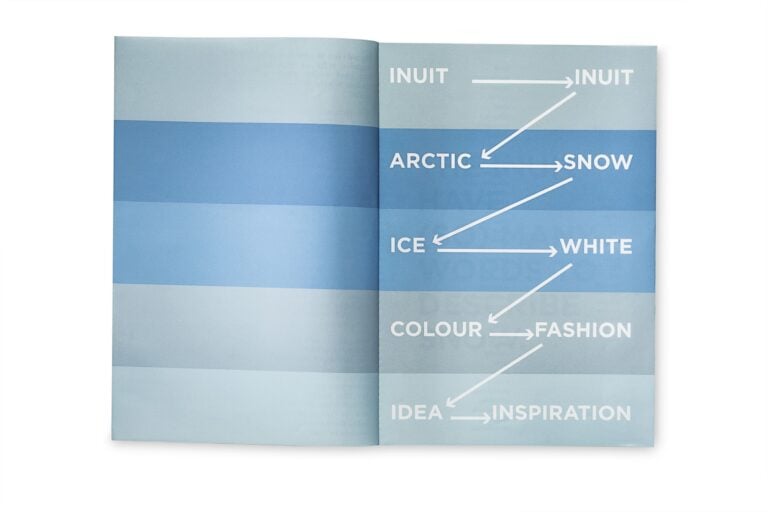

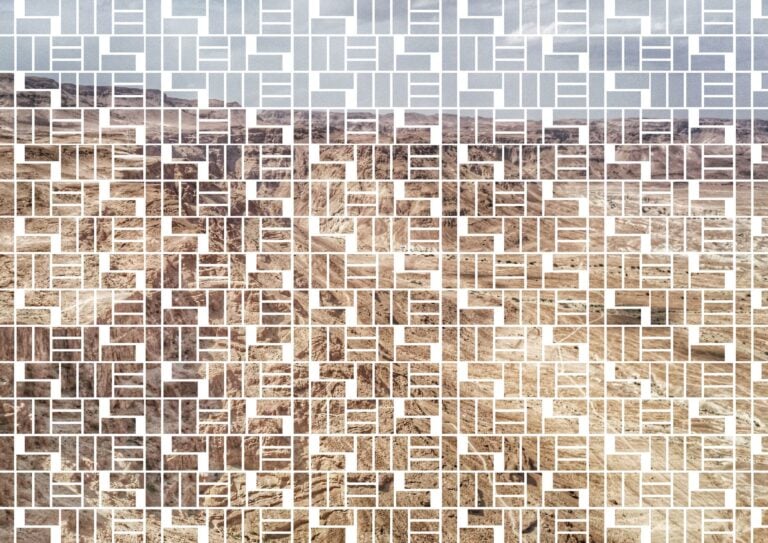

Forse preferisco parlare di tipologia di progetto: mi piace inventare da zero una narrativa, trovare una chiave di lettura. È quello che ho fatto ad esempio per una paper company internazionale come Arjowiggins. Nel caso specifico si tratta di due book: Inuit e Sartoriale.

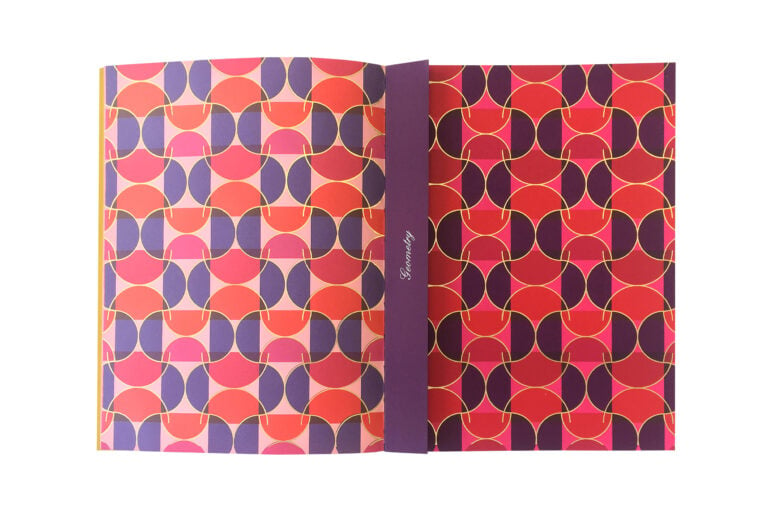

In entrambi i casi ho usato un approccio “proustiano”, cioè sono partita da una suggestione, e poi ho creato un percorso emozionale/ragionato. Per Inuit l’etimologia stessa ha fornito lo spunto: la cultura dell’artico, del bianco perenne, interpretati attraverso modi di dire, proverbi, e metafore visive. Per Sartoriale, invece, ho pescato dai ricordi d’infanzia e di famiglia, e dalla mia personale ossessione per la sartoria e i negozi di merceria.

Sartoriale, Teikna Design x Arjowiggins

GRAPHIC DESIGN E CULTURA

Tra i tuoi clienti ci sono anche musei e gallerie d’arte: quali sono le sfide del comunicare questo settore attraverso il graphic design?

È un settore apparentemente “goloso”, ma in realtà nasconde diverse “trappole”. Prima di tutto il fattore tempo: soprattutto nel caso di identità museali, bisogna pensare a qualcosa che dovrà durare in futuro (quindi non “trendy”) ma che allo stesso tempo appartenga al presente, alla contemporaneità. Cosa non certo facile. C’è poi il tema della sovrapposizione: l’identità di un museo o di una galleria non deve oscurare le mostre (ma neanche scomparire). Infine c’è il cosiddetto “dopo”: una volta concluso il lavoro, il cliente tende ad autonomizzarsi e a cercare di affrancarsi, modificando a volte il progetto fino a snaturarlo. Non succede sempre, ma succede.

Teikna Design x MEIS Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Ferrara

Secondo te, quale museo italiano ha una forte identità visiva?

Indubbiamente Fondazione Prada, sempre rilevante grazie a un rigore tipografico e iconografico che denota coraggio e sicurezza.

E invece quale museo italiano potrebbe migliorare?

Non mi convince il MAXXI (di cui amo sia i contenuti artistici che il contenitore architettonico). Il sistema di brand invece è incerto, per niente memorabile. Auspico un ripensamento radicale.

Hai lavorato molto anche in Nord America: quali differenze riscontri tra l’Italia e l’estero, per quanto riguarda il graphic design?

Principalmente due aspetti: oltre alla percezione del ruolo, che oltreoceano è sempre stato più autoriale rispetto all’Italia, in America e nel mondo anglosassone in generale c’è una compenetrazione nei contenuti molto maggiore. Il graphic designer entra nel merito, interpretando, attraverso il design, le scelte iconografiche, la modulazione dei testi.

Teikna Design x Museum of Jewish Heritage, New York

Qual è, secondo te, il ruolo del graphic design oggi?

Oggi il graphic design è talmente pervasivo da rischiare, paradossalmente, di diventare invisibile. Nell’ibrido assoluto di oggi, il ruolo intrinsecamente ibrido del graphic designer è un match perfetto. Tuttavia, per usufruire di questa centralità, occorrono saperi extra-curriculari, incursioni accademiche in settori apparentemente lontani come la storia dell’arte, l’economia, il coding.

Alberto Villa

1 / 20

1 / 20

2 / 20

2 / 20

3 / 20

3 / 20

4 / 20

4 / 20

5 / 20

5 / 20

6 / 20

6 / 20

7 / 20

7 / 20

8 / 20

8 / 20

9 / 20

9 / 20

10 / 20

10 / 20

11 / 20

11 / 20

12 / 20

12 / 20

13 / 20

13 / 20

14 / 20

14 / 20

15 / 20

15 / 20

16 / 20

16 / 20

17 / 20

17 / 20

18 / 20

18 / 20

19 / 20

19 / 20

20 / 20

20 / 20

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati