Abbiamo visitato la biennale di Losanna dedicata al sole: viaggio tra scienza, arte e design

La seconda edizione della manifestazione, figlia del Solar Movement, ha aperto a Losanna il giorno dell’equinozio di primavera e si chiuderà il 21 settembre. E ci racconta tutti i volti, e le implicazioni, del Sole ricordandoci che non è (ancora) troppo tardi per ripensare il nostro sistema energetico

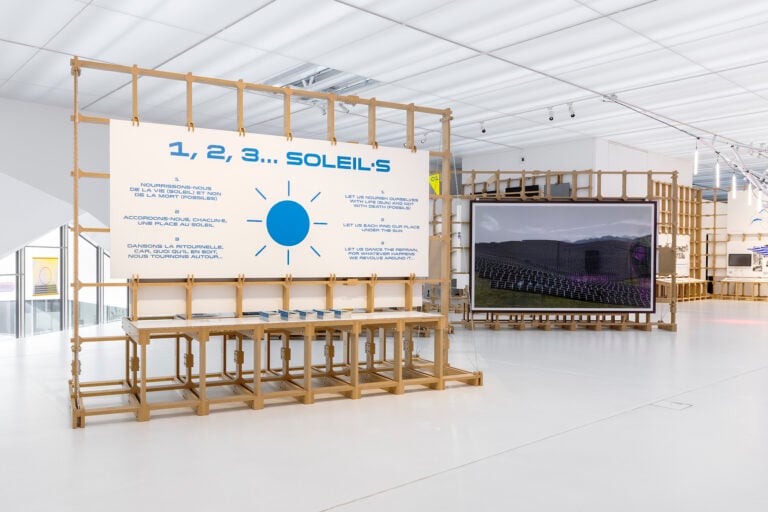

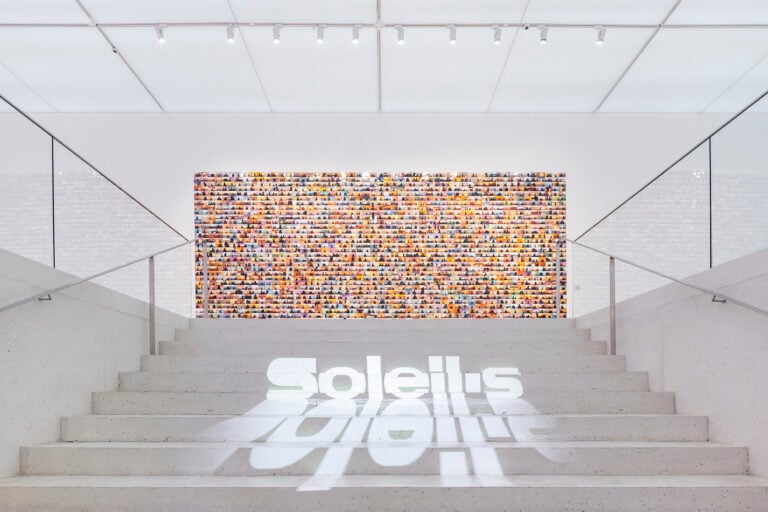

Soleil·s, il titolo della grande mostra organizzata al mudac – Museo del design contemporaneo e delle arti applicate di Losanna nell’ambito della Solar Biennale, oscilla ambiguamente tra singolare e plurale. In effetti, il Sole non è soltanto la stella – una “nana gialla” – che con la sua luce e calore rende possibile la vita sulla Terra, ma è, da sempre, tante cose insieme: un alleato dell’uomo nella progettazione di oggetti di uso quotidiano come lo yang sui, lo “specchio ardente” usato nell’antica Cina per accendere il fuoco e portato attaccato alla cintura con la stessa nonchalance con cui molti di noi mettono in tasca un accendino o una scatola di fiammiferi, una fonte di ispirazione per gli artisti e un simbolo caricato di significati diversi a seconda delle epoche. Oggi, poi, è anche, e soprattutto, un punto di ingresso privilegiato all’enorme questione della transizione ecologica che stimola i designer a interrogarsi su come de-carbonizzare i nostri stili di vita immaginando dispositivi sempre più efficaci, e sempre più belli, in grado di produrre energia direttamente nelle case o a contatto con il corpo di chi li usa.

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Dal Solar Design alla Biennale che promuove l’energia solare

La Solar Biennale è nata, nel 2020, proprio da questo tipo di riflessione e dal desiderio delle due progettiste olandesi Marjan Van Aubel e Pauline van Dongen di promuovere il solar design. Il movimento da loro iniziato si è concretizzato due anni dopo in un primo evento a Rotterdam, con sei settimane dedicate a esplorare le potenzialità dell’energia derivata dal Sole in diversi ambiti, dall’abitare alla moda, e coltivare il sogno di “fare del solare la fonte energetica di default di domani combinando design, tecnologia e sensibilizzazione del pubblico”. La seconda edizione – con un nuovo format che comprende la mostra organizzata al mudac nel sorprendente distretto artistico di Plateforme 10 ricavato in un’area adiacente alla stazione ferroviaria, una volta destinata alla manutenzione delle locomotive e dei convogli, e diverse iniziative parallele nel campus dell’EFPL (il Politecnico della città svizzera) – si è aperta il 21 marzo in concomitanza con l’equinozio di primavera e si chiuderà il 21 settembre, il giorno dell’equinozio d’autunno. Le due date non sono state scelte a caso, poiché gli equinozi sono gli unici momenti dell’anno in cui le ore di luce e di buio si equivalgono in tutto il mondo, e in cui il Sole è allo Zenit.

Tutti i volti del Sole in mostra al mudac di Losanna

Ad aprire il percorso espositivo è una fotografia che ritrae una distesa di pannelli solari old school: rettangolari, scuri, antiestetici, così tanti da tappezzare un’intera collina violentando il paesaggio. “È l’immagine che abbiamo un po’ tutti in mente, ma non è l’unica strada. Noi vogliamo lanciare il messaggio opposto, dire a tutti che il solare può anche essere gradevole sul piano estetico e mostrare in quali modi artisti, ricercatori e designer hanno unito le forze per esplorare nuove possibilità”, spiega Scott Longfellow, curatore della mostra insieme a Rafaël Santianez. Questo discorso trova punti di ancoraggio in discipline diverse, dalla scienza dei materiali alla fisiologia umana, passando per la storia di fenomeni sociali come l’abbronzatura e il naturismo ed esperienze come quella della “comune hippie” ante litteram di Monte Verità nel Canton Ticino. È evidente che ci si rivolga a un pubblico eterogeneo – curioso, sicuramente, ma non per forza specializzato o formato da addetti ai lavori –, vista anche l’abbondanza di infografiche e di pannelli esplicativi.

Design, energia solare e fotosintesi: alcuni progetti in mostra

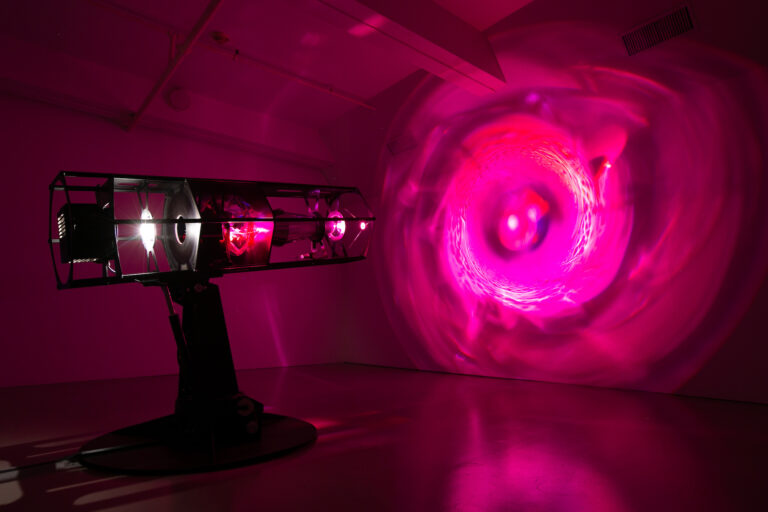

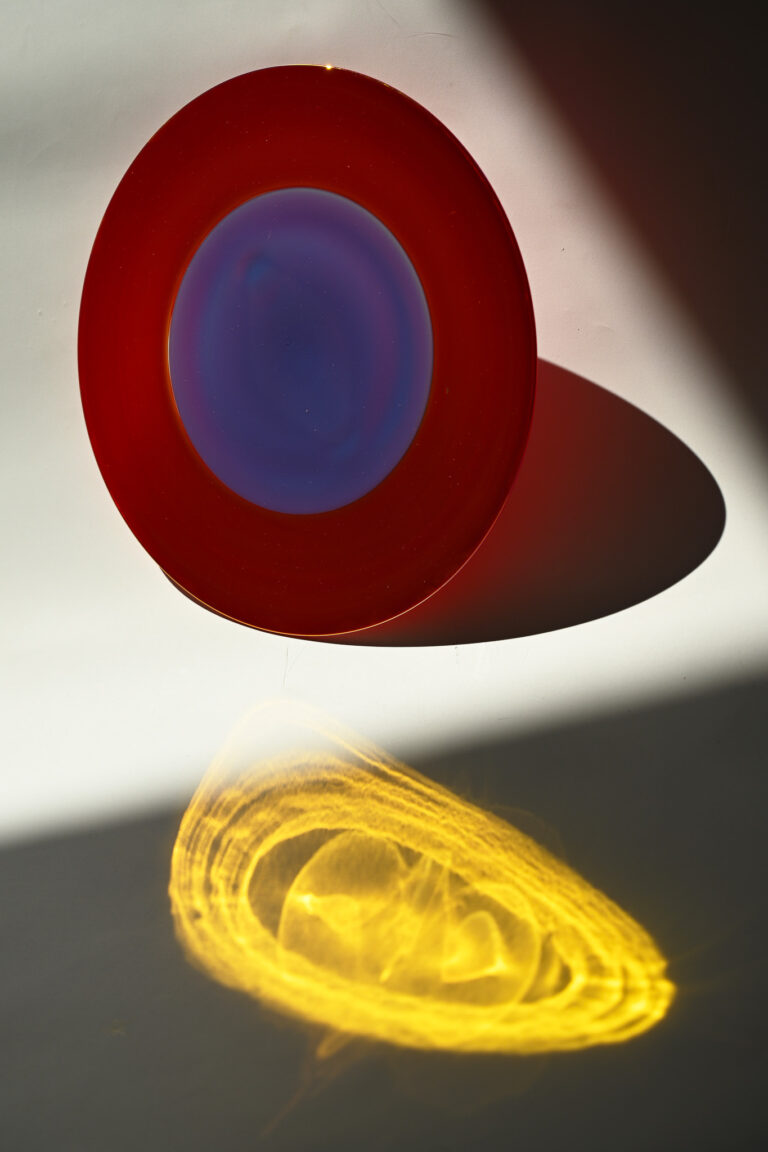

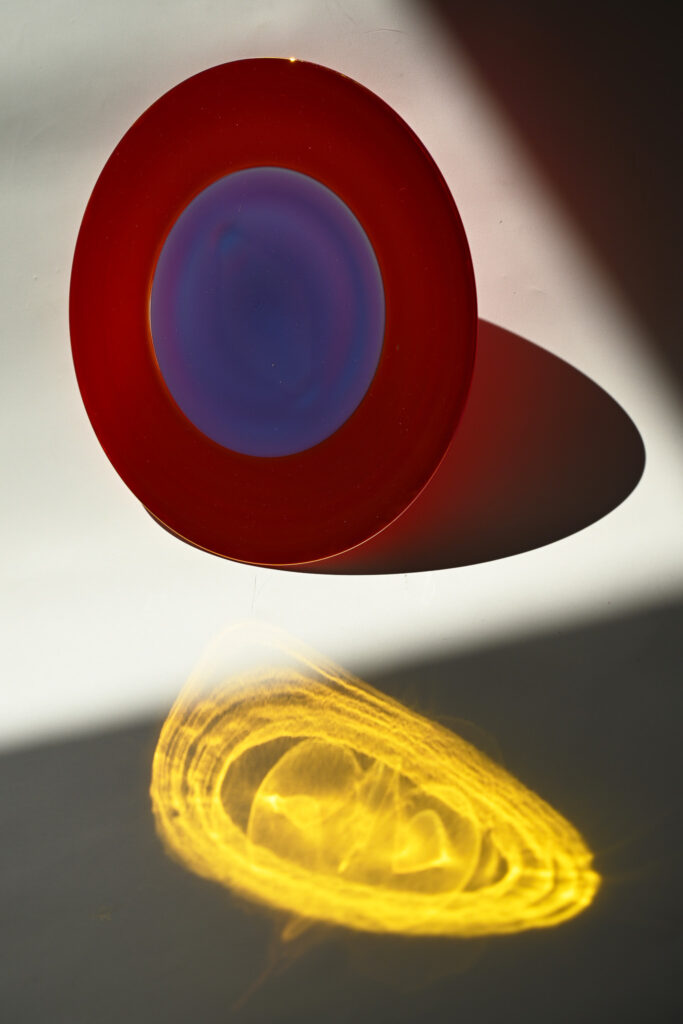

Per rendere il messaggio più immediato, si è scelto di far entrare la luce direttamente all’interno del museo intervenendo con una serie di aperture sull’architettura progettata da Aires Mateus, una forma pura tagliata trasversalmente da un nastro obliquo di finestre.È grazie a questi squarci, per esempio, che possiamo vedere come funzionano i riflettori solari disegnati da Nathanaël Abeille, che permettono di illuminare gli angoli ciechi delle case disegnando suggestivi effetti colorati sui muri grazie all’uso di materiali in grado di rinviare solo una piccola porzione dello spettro cromatico. Il designer francese, classe 1986, lavora anche alla scala urbana con delle installazioni basate su rivestimenti di facciata che fanno danzare la luce del Sole e la riflettono nell’ambiente circostante. Funziona in tempo reale, grazie all’energia solare, anche The idea of a tree di Mischer’Traxler Studio, esposto all’esterno: un macchinario che stampa autonomamente in 3D un oggetto al giorno, in questo caso una panca, la cui estetica è direttamente collegata alle variazioni della luce nel corso della giornata.

Non c’è niente di fisso e prestabilito nemmeno nel prototipo di “città fotosintetica” concepito da ecoLogicStudio, una rete di celle biocatalitiche collegate tra loro in una maniera plastica che ricorda l’organizzazione delle reti di neuroni nel cervello umano. “La fotosintesi delle micro-alghe libera un piccolo flusso di elettroni che può essere catturato in diversi modi”, spiega Marco Poletto, co-fondatore insieme a Claudia Pasquero dello studio londinese (ma a trazione 100% italiana) che lavora da vent’anni sul crinale tra biotecnologie e design e di recente ha presentato perfino un gelato a base di biomassa prodotta dalle alghe. “Qui abbiamo voluto mettere in scena una sorta di utopia, mostrando come anche il nostro paesaggio urbano potrebbe diventare fotosinteticamente attivo. Possiamo immaginare che a ognuna di queste celle corrisponda un gruppo di edifici capace di produrre energia e di condividerla con altri. Abbiamo lasciato vuote alcune celle di proposito, per trasmettere l’idea che il modello possa evolversi nel tempo con l’attivazione di nuove connessioni e circuiti”.

L’importanza dell’igiene luminosa: cronotipo e social jetlag

Prima di progettare alcunché, però, è imprescindibile conoscere in maniera approfondita come funziona il corpo umano e quali effetti vi ha la luce. È qui che entra in gioco un importante partner della Solar Biennale, l’EFPL, un’università pubblica che porta avanti programmi di ricerca scientifica particolarmente avanzati soprattutto per quanto riguarda l’energia (nel suo campus c’è anche il Swiss Plasma Center con il suo tokamak, un reattore per la fusione termonucleare) e gli aspetti psico-fisiologici del nostro rapporto con la luce. “È lei a gestire il nostro orologio biologico”, chiarisce Maryline Andersen, docente di Tecnologie Sostenibili delle Costruzioni e direttrice del laboratorio di Integrated Performance in Design (LIPID). “Come tutti gli esseri viventi sulla Terra ci siamo evoluti in un ciclo giorno-notte regolare, con l’alternanza tra la luce, nelle ore diurne, e il buio, in quelle notturne. Oggi, però, la maggior parte di noi vive in città dove trascorre il 90% del proprio tempo all’interno di edifici che non lasciano entrare la luce naturale e sono, invece, troppo illuminati la sera. Questo perturba i nostri ritmi circadiani e ci fa vivere in una sorta di jet-lag sociale”. Le installazioni curate da Andersen ci trasportano in un ipotetico futuro in cui ricevere la giusta quantità di luce, calcolata da un punto di vista biologico e in accordo con il nostro cronotipo, cioè con la nostra tendenza a essere più gufi o più allodole, sarà un diritto sancito per legge con tanto di carte bollate.

Giulia Marani

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati