Ci vogliono almeno 2700 litri d’acqua per produrre una maglietta di cotone. 40.000 sono i chilometri che un jeans deve percorrere prima di approdare in un negozio di abbigliamento, dove verrà poi venduto a un prezzo irrisorio. Nel civile occidente una t-shirt ha un costo pari a quello di una tazzina di caffè, implicazioni etiche e ambientali a parte (inquinamento delle falde acquifere e sfruttamento dei paesi in via di sviluppo, per citarne alcune). Se fino a qualche anno fa si parlava di fast food, con l’avvento del ventunesimo secolo a essere messa sotto accusa è anche e soprattutto la fast fashion, ossia la moda rapida e a basso costo, rappresentata da marchi come H&M, Primark e Zara. L’industria della fast fashion si avvale di processi produttivi accelerati che consentono di adeguare la produzione ai gusti – sempre in continua evoluzione – del consumatore, arrivando così a soddisfarne le esigenze praticamente in tempo reale. A differenza della haute couture, la fast fashion sforna collezioni ogni due o tre settimane, e non quattro volte l’anno come la “moda etica” suggerisce (in corrispondenza cioè dell’inizio di ogni stagione). Il risultato è un acquisto sproporzionato di capi di abbigliamento che verranno indossati per brevi periodi di tempo, e immediatamente sostituiti. Complice di tutto ciò è la cattiva qualità dei tessuti che costringe il consumatore a sbarazzarsi dell’acquisto nel giro di poco tempo, e fiondarsi in un’altra seduta di shopping sfrenato.

Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode

FAST FASHION. DIE SCHATTENSEITE DER MODE

La mostra, organizzata dal Museum für Kunst und Gewerbe di Amburgo e attualmente in esposizione presso il Museum Europäischer Kulturen di Berlino, parte da un presupposto implicito: in fondo siamo tutti colpevoli, ma in fondo siamo anche tutti ignoranti. Proprio per questo motivo l’intento non è quello di giudicare, quanto di illustrare nella maniera più elementare possibile ciò che si cela dietro le t-shirt a 9,90 euro. Nel farlo non possono non entrare in campo l’accostamento e l’identificazione: a immagini di modelle in passerella, fanno seguito foto di donne stremate da turni di lavoro impossibili. Le vittime numero uno della fast fashion sono infatti le donne. Costrette a destreggiarsi tra fabbrica e famiglia, le operaie delle industrie del Bangladesh (dove si concentra gran parte della produzione di vestiario a basso costo), guadagnano quanto basta per sbarcare il lunario. Per non parlare poi degli agenti inquinanti con cui entrano in contatto ogni giorno, e degli impianti fatiscenti. Risale al 2013 una delle più grandi tragedie che ha coinvolto il settore tessile: a Savar, distretto di Dacca, capitale del Bangladesh, un cedimento strutturale ha provocato il crollo di Rana Plaza, edificio contenente alcune fabbriche di abbigliamento, e la morte di più di mille persone.

Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode

FAST FASHION. LE OPERE IN MOSTRA

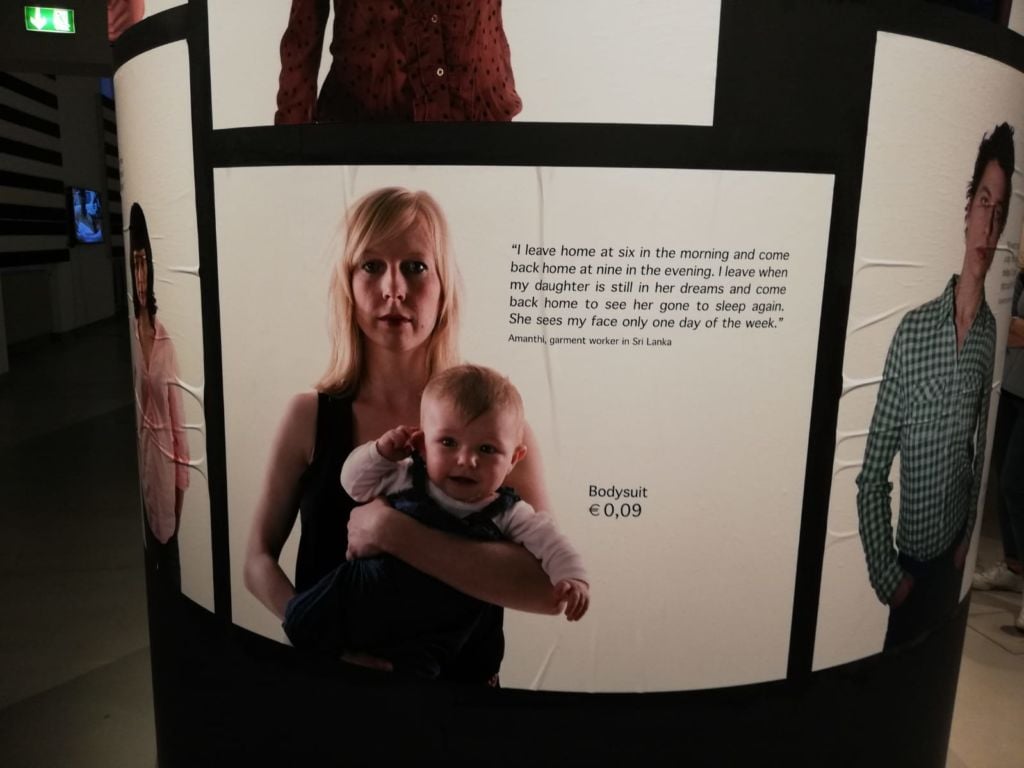

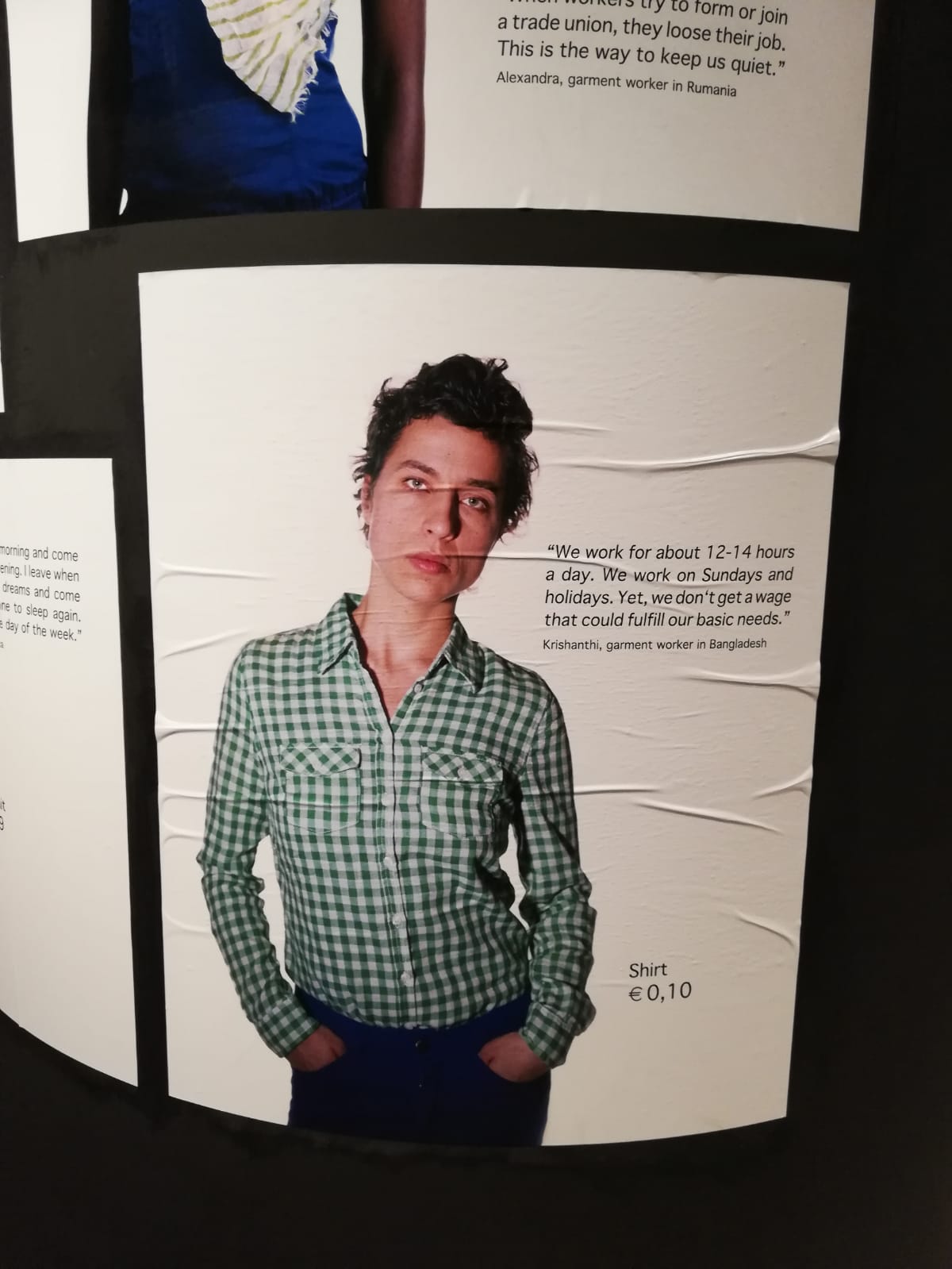

La mostra è di un impatto visivo straordinario: riesce a convogliare in maniera semplicissima contenuti sconosciuti ai più. La stanza è povera e sguarnita, poche le immagini alle pareti. Su una troneggia un placat pubblicitario di un noto marchio. C’è una donna con un bambino in braccio, entrambi sfoggiano magliette e camicie dell’ultima collezione. Sembra una foto felice, se non fosse per la didascalia di corredo: “Esco di casa alle sei del mattino e torno a casa alle nove di sera. Quando vado a lavoro, mia figlia è ancora immersa nel mondo dei sogni, quando torno è già a letto. Vede il mio volto solo una volta a settimana”. La frase è di Amanthi, operaia di una fabbrica di abbigliamento in Sri Lanka. Su un’altra parete è invece la volta di un giovane uomo con una camicia a scacchi. Lo sguardo è rivolto allo spettatore, la posa è quella di un fotomodello. “Lavoro dalle 12 alle 14 ore al giorno, di domenica e nei festivi. Il mio salario non riesce a coprire i bisogni base.” A parlare è Krishanthi, Bangladesh. La camicia ritratta costa solo 0,10 euro. Foto di modelli e modelle occidentali accostate a parole di operai e operaie di paesi in via di sviluppo. Solo delle immagini così contraddittorie, ma al tempo stesso così forti, hanno il potere di far riflettere sulla portata negativa della fast fashion. Il rimando a una realtà conosciuta è l’escamotage che ha permesso agli organizzatori dell’esposizione di mostrare senza mezzi termini di quanto carico morale sia permeato il nostro quotidiano.

A BERLINO LA MODA VA A BRACCETTO CON LA SOSTENIBILITÀ

Che una mostra sull’industria della moda sia stata allestita proprio a Berlino a due passi dalla Freie Universität, è una cosa di cui non bisogna affatto sorprendersi. Nella capitale più hippie di Europa stanno infatti nascendo delle alternative alla moda rapida e a basso costo. Basti pensare all’upcycling, ossia l’utilizzo di materiali di scarto o prodotti dismessi, che in sostanza mira a dare nuova vita a ciò che un tempo sarebbe finito nella spazzatura: lattine trasformate in vasi di fiori, vecchi stivali di gomma concepiti come oggetti di arredamento, tavoli sbeccati convertiti in veri e propri pezzi da museo. Per non parlare poi del famoso Verschenken, parola pressoché intraducibile ma che potrebbe essere resa con un semplice “dare via”. Ciò che non serve più a me, potrebbe servire a te. In ogni angolo di Berlino, infatti, è possibile trovare qualche scatolone contenente oggetti di vario tipo, dal libro al maglione di lana. È più che un semplice atto di generosità: c’è qualcosa di profondamente umanitario dietro la scelta di sbarazzarsi di qualcosa. Non è da escludere che sia proprio questo istinto a spingere molte persone ad acquistare capi di abbigliamento di seconda mano nei diversi mercatini delle pulci della città. Insomma, niente a che vedere con l’impopolare haute couture: è possibile condurre uno stile di vita ecosostenibile senza dover per forza tirar fuori cifre esorbitanti.

-Federica Zeppieri

Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode

Fino al 2 agosto 2020

Museum Europäischer Kulturen

Arnimallee 25, Berlino

www.smb.museum

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati