Yolocaust. Un selfie a Berlino, nel Memoriale dell’Olocausto

Il progetto di un autore israeliano, infastidito dai comportamenti irrispettosi dei turisti in visita al Memoriale dell’Olocausto di Berlino. Si chiama Yolocaust e nel Giorno della Memoria è un modo per riflettere sul valore del ricordo, sul ruolo del monumento e sulla coscienza di chi resta, dopo una tragedia.

Negli anni della comunicazione virale, dello sharing compulsivo, del presenzialismo social e dell’interconnessione come dogma, la valanga di scatti diffusi fra milioni di dispositivi digitali è ormai figlia di una consuetudine stanca, banale. Miriadi di fotografie inutili, a costruire identità fittizie a misura di comunità virtuali. Viaggi, feste, spiagge, case, pietanze e ricorrenze, seduzione spinta e collezionismo sentimentale. Routine.

Ma che succede se il rito dei selfie e delle foto ricordo, catturati ovunque e subito lanciati in Rete, invade il perimetro della memoria tragica, del monumento sacro? Cortocircuito a portata di sguardo. Fra la leggerezza del quotidiano e il peso della storia.

Così avviene, ad esempio, in quel luogo incredibile che è il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, a Berlino, nel cuore del quartiere Mitte. Un’architettura orizzontale di volumi squadrati, tutti uguali: tremila blocchi di calcestruzzo, alti da pochi centimetri fino a 4 metri, a formare un tappeto ritmico e insieme possente, a perdita d’occhio. Progettata dal grande architetto Peter Eisenman, è questa la più grande opera-tributo per le vittime dell’Olocausto. Meta, naturalmente, di fiumi di turisti.

UN SELFIE FRA I CADAVERI

E non potevano mancare i selfie. In Rete se ne trovano in quantità: ragazzi e ragazze, soprattutto, che fra i cubi di Eisenman giocano, passeggiano, corrono, prendono il sole, si sparano pose ammiccanti o divertenti. Manco fosse un luna park.

Lo stridore fra la vita che scorre in superficie, distratta, e la memoria che scivola sul fondo, ha convinto Shahak Shapira – scrittore satirico israeliano, berlinese d’adozione – a farci un progetto, in forma di denuncia creativa.

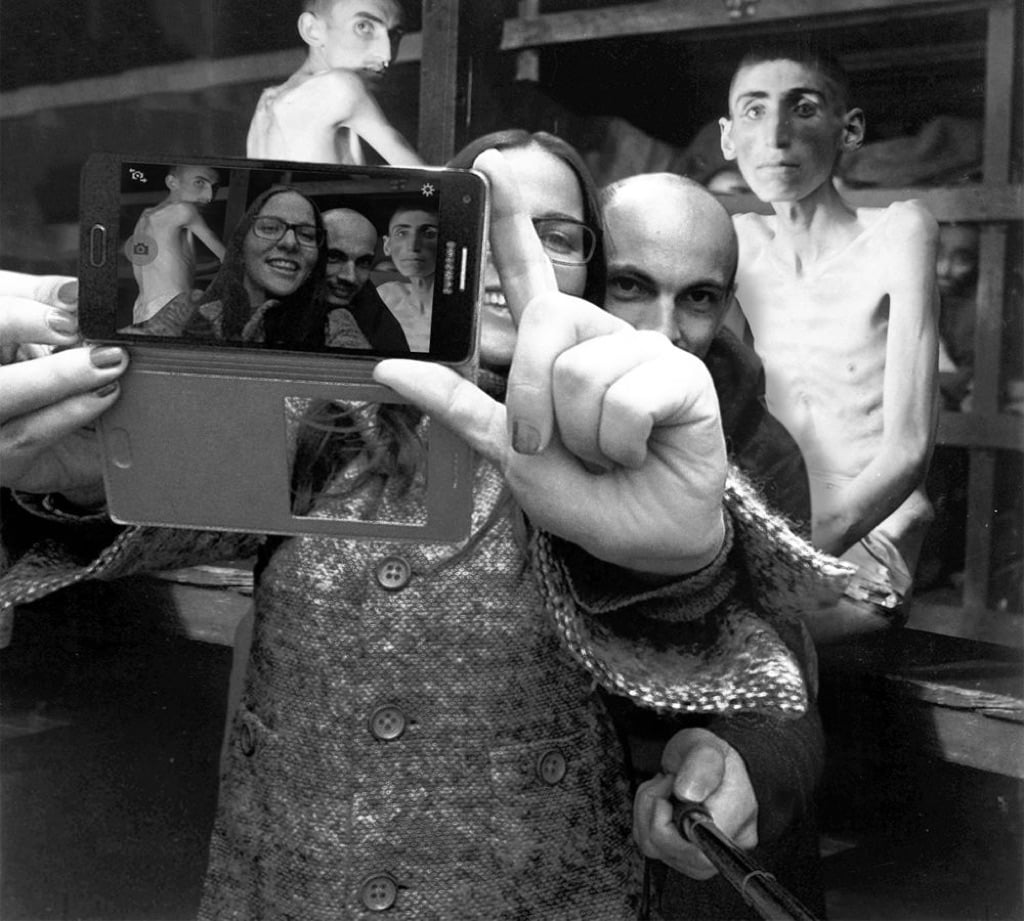

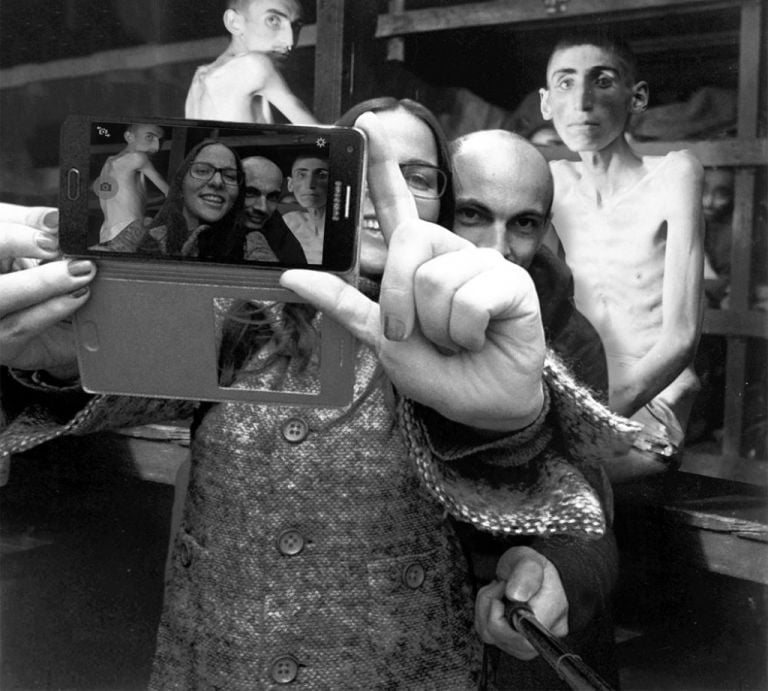

È nato così Yolocaust, nome che deriva dalla crasi tra Holocaust e l’acronimo YOLO, ovvero “you only live once”, hashtag ricorrente nelle foto postate online, tra gente che si gode una bella situazione. Yolocaust è un sito in cui Shapira ha pubblicato una dozzina di foto pescate tra Instagram, Facebook, Tinder e Grindr. Tutte persone che si immortalano o si fanno immortalare dentro la luttuosa cattedrale di cemento. Un giocoliere, una coppia di fidanzati che sorride, una ragazza che fa yoga, due amici che saltano fra i cubi. E non vengono omessi didascalie, hashtag, commenti, like, reaction. Tutto così com’è, nella matassa indistinta delle pagine social.

E però, d’un tratto, il mouse passa sull’immagine e la scena cambia. Stessi soggetti, stesse pose, altro contesto. La coscienza scava e lascia affiorare quel che fu, quel che scrisse la tragedia, sulla carne della storia. E spuntano cumuli di corpi scheletrici, cadaveri, volti di prigionieri, ebrei stipati nei lager, ossa e fosse comuni: i luoghi del massacro, sul cui ricordo scivola – appena settant’anni dopo – la strafottenza delle generazioni future. L’effetto è macabro, disturbante. Detournement situazionista, col gusto agre (e severo) della provocazione.

Shahak Shapira, Yolocaust, 2017

LE FOTO RUBATE

Il progetto, con chiaro taglio educativo-morale, punta a colpire chi non conosce il rispetto di certi luoghi sacri – come in una chiesa, un cimitero o un ospedale – ma apre anche una doppia riflessione: sul ruolo delle immagini oggi, nel consueto mix di cinismo, ipertrofia tecnologica e vuota proliferazione, e su quello dell’arte pubblica rispetto al tema della memoria, fra naturale calo emotivo, elaborazione e superamento del dramma, e una necessità di presa in cura, di custodia, di permanenza dell’exemplum.

Il tutto, in questo caso, senza dissimulare l’escamotage del “furto”. Si tratta infatti di scatti trovati, scaricati, modificati e ripubblicati. Una specie di “gogna” pubblica – come sempre più spesso avviene, dinanzi alla deriva violenta dei social network – pensata come opera d’arte, per dare una lezione ai superficiali e ai disattenti? In qualche modo sì. Non senza un filo di pedanteria e di banalizzazione, al netto dell’efficacia visiva e della buona intuizione di base.

E l’autore non dimentica la postilla a tutela dei proprietari: chi si sentisse offeso, mortificato, chi si fosse addirittura pentito, può chiedere la cancellazione delle immagini, scrivendogli una mail.

Molte, in effetti, sono già sparite. Anche se l’Internet non perdona: fra i motori di ricerca le foto continuano a viaggiare, inghiottite dall’infinita memoria della Rete, che non concede il diritto all’oblio e il privilegio della sparizione.

Helga Marsala

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati