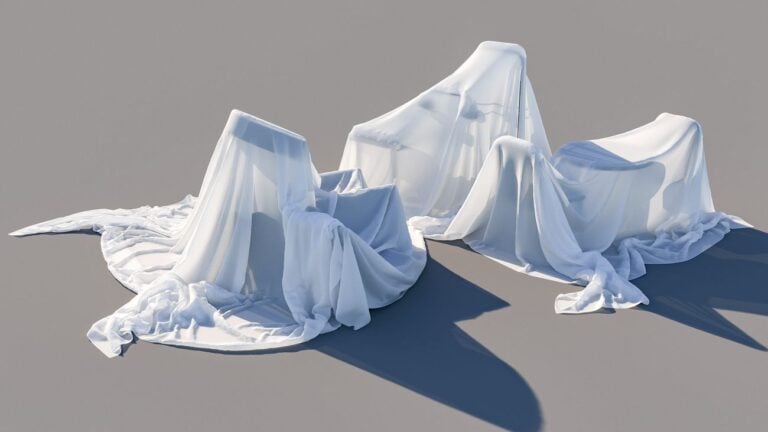

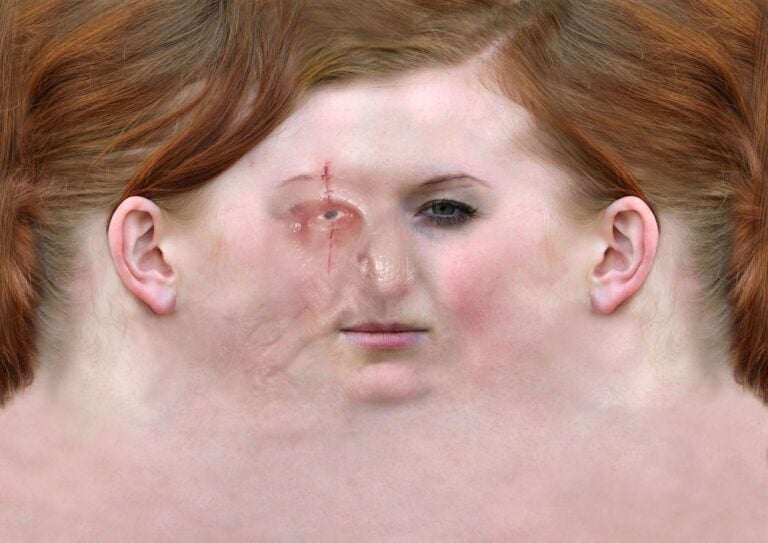

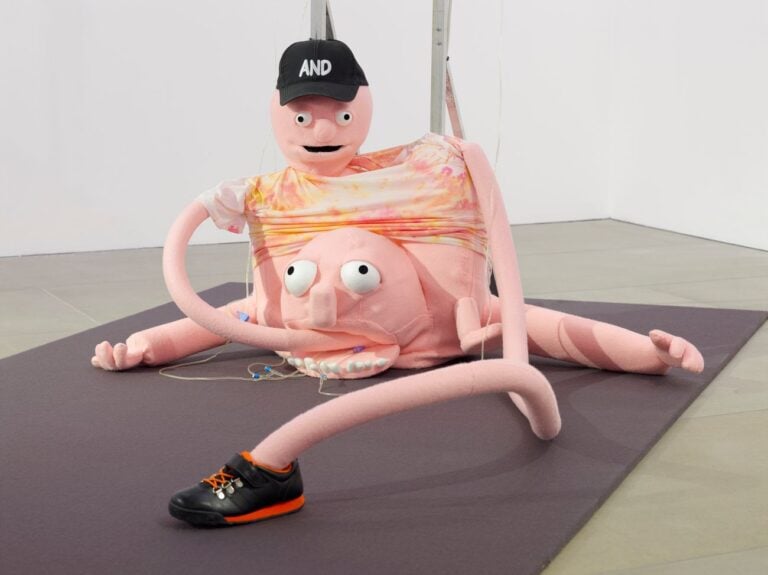

L’arte digitale ha iniziato a entrare nei musei d’arte moderna e contemporanea attraverso artisti di area post-concettuale, che utilizzavano saltuariamente dispositivi tecnologici o video con effetti digitali. Oggi i linguaggi artistici e tecnologici si confrontano non in modo fragoroso, come invece poteva accadere vent’anni fa, bensì in maniera sommessa, senza (o quasi) scontri, quasi un inevitabile “fall out” dell’uso ormai globale di tutte le forme della comunicazione digitale utilizzate quotidianamente. Nella mostra Low Form, curata da Bartolomeo Pietromarchi al Museo Maxxi di Roma, Emilio Vavarella, nell’audio-installazione Do You Like Cyber?, rappresenta la perdita d’identità online hackerando degli operatori robotici femminili (fembot) di un popolare sito di incontri e facendone intrecciare le conversazioni con risultati paradossali. Il “fembot” dialoga con altre “fembot” creando un ambiente “digital-femminile” e il lavoro fa saltare la comunicazione programmata del sistema. Il mix di gender del lavoro di Zach Blas e Jemima Wyman im here to learn so:))))) è una riflessione sull’autopercezione degli individui virtuali. Parafrasando Philip Dick si potrebbe dire: “In che modo i robot sognano la propria umanità?”. Tay, la personalità robotica ispirata a una teenager americana, si pone domande sulla propria vita digitale e sulle proprie percezioni. Jon Rafman nei progetti Poor Magic e Shadowbanned-Punctured sky rappresenta l’altra faccia del linguaggio digitale. Il narrativo e il narrativo figurativo ridiventano una forma importante nella comunicazione digitale. Figurine umanoidi marciano fino a un muro per poi cadere di fronte all’ostacolo, i movimenti sembrano non avere senso né raggiungere un fine.

Un ironico pessimismo motiva la coreografia delle figure che rinviano ai diabolici pupazzi di plastica dei Chapman Brothers, sempre indicanti il lato oscuro dell’umanità e l’inutilità dei suoi sforzi di progredire.

Ian Cheng, Emissary Sunsets The Self, 2017. Courtesy of the artist, Pilar Corrias, Gladstone Gallery, Standard (Oslo). Photo courtesy Fondazione MAXXI, Roma 2018

NARRAZIONI E DISTOPIE

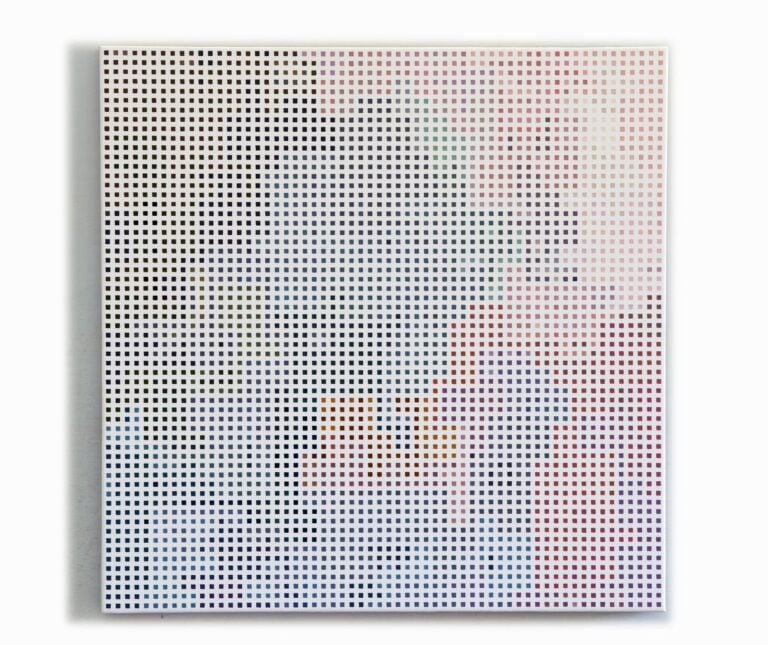

Carola Bonfili lavora su un testo di Kafka, Il Castello, ispirandosi a Kippenberger, che aveva trasformato America con un eccentrico happy end, e affronta invece l’enigmatica rappresentazione del viaggio letterario nelle forme della realtà virtuale, alternando riprese di “veri” paesaggi a paesaggi progressivamente più digitali e inquietanti. Ampliato, potrebbe essere un passo verso l’area “post-cinema”, nel frattempo però il riapparire di visori per realtà virtuale segnala una ripresa dell’interesse per questa tecnologia, con una logica del ritorno tipica dei nuovi media, che hanno bruciato in pochi anni centinaia di idee e dispositivi e oggi tendono a ritornarvi per una verifica. Altri lavori hanno una preminente caratteristica iconica, quasi reagendo all’iconoclastia di altre opere digitali. Da una parte si è creata una linea iconoclasta che si esprime spesso in rapporto con il suono, dal Vjing all’installazione “alta cultura” di Ryoji Ikeda. Dall’altra una forte attrazione per una figurazione che si lega all’animazione spettacolare e al videogame, visti fin dall’inizio come strumenti strategici per portare concetti alti in linguaggi di massa. E il segnale che arriva da molti di questi lavori, nelle forme video-cinematografiche aderenti all’animazione, ai comics, alle tante subculture e microculture dell’immagine che si formano e riformano nel mondo digitale, è una narrazione della distopia che ha sostituito in parte la trionfante utopia modernista dei primi anni dei new media. E, malgrado una vena di umorismo grottesco, si tratta di una “distopia” pessimista che si esprime con forme surreali e storie nonsense, un mondo visto dall’interno della testa di un robot, invaso da calcoli e domande. Ma siamo lontani dalle atmosfere da film noir di Blade Runner. La nuova distopia è colorata e glamour e, come dice il titolo Low Form, ancora a “bassa definizione”, pur segnando nuovi sviluppi nei linguaggi digitali.

‒ Lorenzo Taiuti

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati