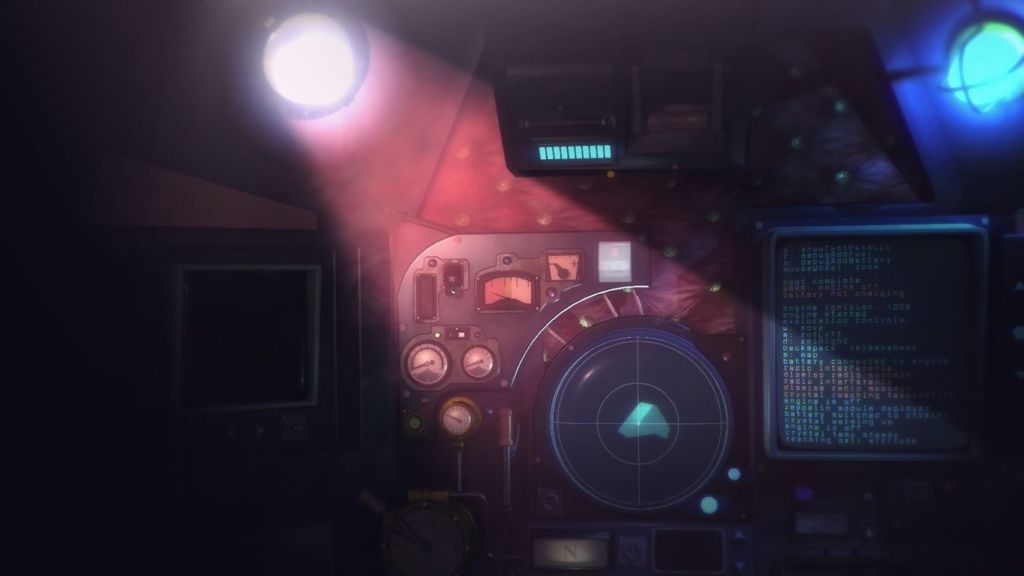

Quello che so quando inizio Nauticrawl, videogioco sviluppato da Andrea Interguglielmi e pubblicato su Steam (per PC e Mac) da Armor Games Studios, è che sono un lavoratore in fuga da una società dominata da un ceto aristocratico. Ho rubato una macchina che è riservata solo ai nobili, il “nauticrawl” del titolo, e penso (ma non ne sono molto sicuro) di essere sott’acqua. All’inizio mi viene brevemente mostrato l’aspetto di questo gambero meccanico, di questo castello errante di Howl che piloto, ma per tutto il gioco ne vedo in realtà solo l’interno: leve, bottoni, monitor. E io non so nulla del loro funzionamento, non so quali leve tirare, non so cosa pigiare, e appena riesco finalmente ad accendere qualcosa mi rendo conto di star esaurendo la batteria del mezzo senza riuscire a capire come ricaricarla. Senza più energie, il nauticrawl si spegne, il mio personaggio viene espulso e muore, schiacciato dalla pressione esterna. Quando il personaggio muore ricomincio da capo, nei panni di un altro lavoratore in fuga. Ricomincio da capo diverse volte, fin quando non capisco come tenere acceso il nauticrawl, come muoverlo, come usare il suo radar (la mia unica finestra sull’esterno) e i suoi strumenti per esplorare ed evitare i pericoli. Nauticrawl è un videogioco breve ma capace di allargarsi in modi imprevisti, suggerendo le sue ambientazioni senza bisogno di mostrarle. È un videogioco pieno di misteri, e per questo abbiamo deciso di parlarne con il suo autore, Andrea Interguglielmi, che abbiamo contattato su Skype.

L’INTERVISTA AD ANDREA INTERGUGLIELMI

Chi è Andrea Interguglielmi?

Tutto nasce a Palermo con un piccolissimo studio, 7th Sense, nei primi Anni Duemila. Uno dei primi giochi che abbiamo fatto era un’avventura grafica, The Fish Files. Avevo 19 anni, andai da un mio amico, Vincenzo Alagna, e gli chiesi di provare a fare qualcosa per Game Boy Color. Era uscita una demo che mostrava la possibilità di avere sullo schermo 2000 colori [invece dei soliti 56, N.d.R.], ma sembrava che non fosse possibile farci un intero gioco. Con la nostra testa di diciannovenni decidemmo di farlo ugualmente, in modo da avere l’unico videogioco per Game Boy Color con 2000 colori… e il punto è che Alagna ci riuscì davvero e quindi trovammo un editore. Da lì a poco ci riuscirono altri, ma noi fummo i primi [questa tecnica è chiamata Hi-Color Mode, N.d.R.]

E poi cos’è successo?

Dopo son rimasto nei videogiochi, sono andato in Inghilterra a lavorare a Lionhead, dove facevamo Fable. Poi mi son spostato a fare film in computer grafica e sono stato in America, Australia, Inghilterra, Francia, lavorando per vari studi sino a lavorare a Dreamworks in California. Ma ho capito che non era quello che volevo fare, son tornato in Europa, ho ricominciato a fare videogiochi, ho insegnato un po’ tra Torino e Milano e a poco a poco ho ricominciato con i miei progetti. Io e la mia ragazza siamo andati in Portogallo per un annetto perché siamo appassionatissimi di surf e poi siamo tornati a Palermo, dove vivo da un paio d’anni. Ho cominciato come grafico, ma ho imparato a programmare perché volevo che il computer facesse la parte noiosa del mio lavoro e mi sono appassionato anche a questa parte.

Andrea Interguglielmi, Nauticrawl, shot da Steam

Perché una persona che nasce professionalmente lavorando sulla grafica realizza un videogioco come Nauticrawl, con pochissimi elementi visivi e con una visuale quasi fissa su pannelli di controllo?

Perché conosco bene il mio nemico: ho lavorato nell’industria cinematografica, nel videogioco ad alto budget, e so dove stanno i colli di bottiglia nella produzione e ho imparato ad averne paura. E tra questi c’è l’animazione. Sogno il giorno in cui avrò il budget per poter pagare un esercito di animatori per fare cose meravigliose, ma so quale è quel budget e so di non averlo adesso. Quindi son partito escludendo tutto ciò che so che non sarebbe rientrato nei costi.

Come è nato Nauticrawl?

Non sono partito da meccaniche. Lo spiegavo anche quando insegnavo: la cosa più bella è partire da idee che non vengono da videogiochi. Portare idee da altri media può dar vita a cose meravigliose. L’idea mi è venuta su un tram, a Torino. Uno di quei vecchi tram, bellissimi, con ancora tutte le leve in ferro, intarsiate, e gli interni in legno. Io ero solo sul tram e guardavo il tecnico che lo faceva andare girando quelle leve; mi immaginavo un gioco steampunk ambientato lì dentro. Poi una sera con la mia ragazza abbiamo guardato 20.000 leghe sotto i mari [del 1954, N.d.R.] (si dice che la Disney abbia praticamente inventato l’immaginario steampunk con questo film), e quando ho visto le scene del Nautilus ho iniziato a combinare il sottomarino con quel tram pieno di leve e bottoni misteriosi. Una sera successiva abbiamo visto Dune di Lynch, e si è aggiunto anche questo film al mischione. Ho deciso di prendere lo stile di quel Dune e metterlo su una narrazione simile a quella di 20.000 leghe sotto i mari in un gioco in cui sei in una specie di tram/sottomarino. Forse sei sott’acqua, forse sei nello spazio… Questo è come io faccio i giochi.

Quindi non c’è molta ispirazione da altri videogiochi?

Poca. All’epoca ero fissato con dungeon crawler [videogiochi di ruolo in cui esplori ambientazioni labirintiche piene di nemici, N.d.R.] vecchia scuola, quindi ho deciso di aggiungere anche questo elemento. Muovendo il nauticrawl, chi gioca si sposta in un dungeon crawler classico, con i turni, il fog of war [cioè le aree inesplorate sono oscurate, N.d.R.] e con le statistiche da tenere sotto controllo. Tutto il macchinario è alla fine una specie di interfaccia grafica per controllare il dungeon crawler. Questa forse è la cosa più stramba di Nauticrawl: inizia come una escape room, dove devi capire cosa stia succedendo, ma questo è quasi un tutorial per imparare a usare una macchina che fa da interfaccia a un dungeon crawler. Spiazza molte persone e non piace a tutti. Durante lo sviluppo l’editore, Armor Games, era preoccupato di non riuscire a far capire alla gente cosa fosse questo gioco.

Andrea Interguglielmi, Nauticrawl, shot da Steam

Il modo in cui Nauticrawl si svela a chi gioca mi ha ricordato un po’ A Dark Room di Doublespeak Games, che inizia come una semplice avventura testuale in una stanza e poi si apre e diventa un videogioco di ruolo con un mondo e un passato da scoprire.

A Dark Room è il gioco che mi ha fatto appassionare a come possano coesistere narrativa e roguelike [dungeon crawler in cui la morte di chi gioca porta a ricominciare da capo la partita e le ambientazioni sono ogni volta diverse in quanto create da algoritmi, N.d.R.]. Io voglio che tutto ciò che succede sia giustificato da un punto di vista narrativo. In un roguelike per esempio la storia deve essere ciclica, ci deve essere un motivo per cui chi gioca può ricominciare da capo quando il suo personaggio muore. I limiti del roguelike sono affascinanti per un game designer, perché devi affrontare il problema della progressione in un gioco che è costantemente interrotto dalla morte. Sono limiti che mettono in moto il mio cervello: un gioco troppo aperto, con un mondo gigante da esplorare, non mi interessa molto. E il roguelike è anche un genere molto adatto a chi ha un basso budget e dovrebbe quindi comunque imporsi limiti.

Nauticrawl mi ricorda anche altri giochi italiani come Football Drama di Open Lab Games, le opere di Andrea Pignataro o MirrorMoon EP di Santa Ragione, videogiochi dove parte dell’esperienza è proprio scoprire le meccaniche, come se si fosse davanti a un giocattolo misterioso. Pietro Righi Riva di Santa Ragione, parlando agli IVIPRO Days di Ferrara, ha definito questo modo di lavorare “magari non propriamente solo italiano, ma almeno molto diverso da quello americano”.

Secondo me ha totalmente ragione su questo. Ne parlavo anche col mio editore, che è americano. Le meccaniche di Nauticrawl sono spiazzanti, misteriose, ma per il mio editore è stato spiazzante proprio vedere un simile approccio al game design. Io ho vissuto in America, e una delle cose che ho visto (ed è una cosa che porta loro molta fortuna quando raccontano storie in film o fumetti) è che loro sono estremamente didascalici, chiari, semplici. Arrivano al punto e tentano di evitare qualsiasi possibilità di fraintendimento. Noi europei siamo esattamente l’opposto: a noi piace il fraintendimento, il doppio senso, siamo arzigogolati quando componiamo le frasi. Costruiamo un intero preambolo solo per arrivare al punto e ci arriviamo all’ultimo secondo. Ma noi consumiamo molte più storie americane che europee oggi e anche noi ci siamo abituati ormai a questo linguaggio semplice.

Però tu riconduci questa opacità anche a uno stile di videogioco “vecchia scuola”.

Secondo me sono due elementi intrecciati. Quando la tua base culturale parla quel determinato linguaggio, un po’ più offuscato, ti ispiri a videogiochi che seguono la stessa filosofia. Vai a prendere meccaniche di gioco che non sono immediatamente ovvie.

A cosa giochi, a parte dungeon crawler?

Gioco di tutto, ma soprattutto non riesco a giocare più opere con meccaniche simili. Mi annoio. Quanti giochi esistono come Dark Souls? Quanti metroidvania [videogiochi simili a Metroid e Castlevania: Symphony of the Night, N.d.R.] escono oggi?

È per questa noia che hai cercato di fare qualcosa di meccanicamente originale?

Sì, probabilmente Nauticrawl è stata una risposta a questa mia frustrazione. Ma c’è anche il fatto che riproporre meccaniche già viste è qualcosa che puoi fare solo se sei miliardario. Se sei uno studio ad alto budget e devi creare un successo a tavolino puoi riprendere meccaniche che già esistono sul mercato, perché quando arrivi a distribuire un’opera che non ha spunti innovativi puoi bilanciare altrimenti, cioè puoi bilanciare col marketing e martellare con la pubblicità. Noi, che siamo poveracci, invece non possiamo partire dicendo “farò un metroidvania” o “farò un Souls-like [un gioco in stile Dark Souls, N.d.R.] ” e dobbiamo essere originali.

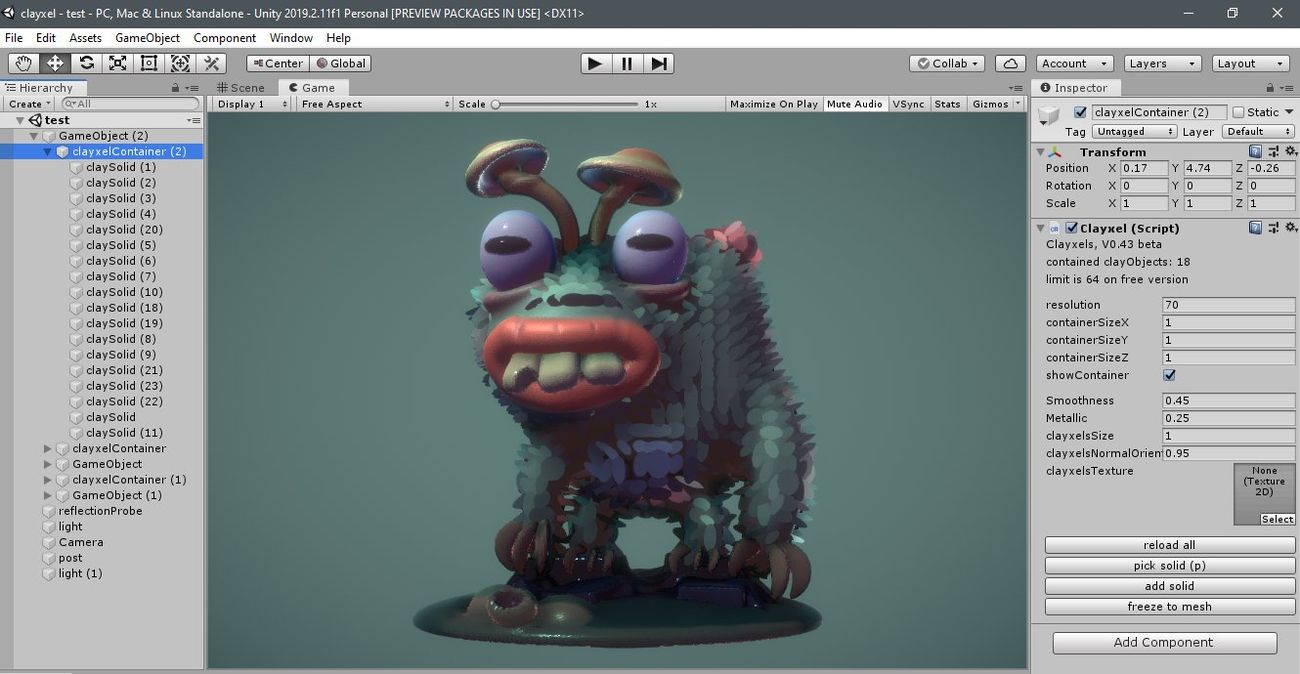

Una schermata di Clayxels, strumento per la modellazione 3D per videogiochi sviluppato da Andrea Interguglielmi

Insomma, ai piccoli sviluppatori tocca una fatica aggiuntiva.

E ora è anche più difficile, perché tra i piccoli sviluppatori la bizzarria è diventata la norma, siamo tutti alla ricerca dell’unicità. Puoi fare la cosa più strana del mondo e nessuno ti nota, c’è un grande rumore di fondo. Quando tre anni fa si è avvicinato Armor Games per Nauticrawl la situazione era completamente diversa, ma oggi escono molti più giochi e ognuno guadagna molto di meno. Anche l’espediente di Nauticrawl, il creare un mondo gigante con pochissimo, è usato ormai da tantissimi giochi che stanno uscendo, per esempio da In Other Waters.

Abbiamo visto che ora stai sviluppando uno strumento per la modellazione 3D per videogiochi, Clayxels. Ce ne parleresti un po’?

Clayxels iniziò con il congedo di paternità per la nascita di mia figlia. Stavo già lavorando a Nauticrawl ma mi presi un mese per sviluppare uno strumento per creare la mia grafica 3D senza dover usare software tradizionali. Volevo qualcosa di facile da usare, non mi interessava avere il controllo che davano gli altri software moderni come ZBrush o Maya. Clayxels permette di creare modelli 3D come se fossero fatti di Pongo, di argilla, mettendo insieme solidi semplici (che sono pure funzioni matematiche) e decidendo quanto si devono fondere a vicenda. La tecnologia che sta alla base di Clayxelx (poi in realtà è molto più complicato) sono le “Signed Distance Functions”, che sono state usate almeno a partire dagli Anni Novanta nella demoscene [un’arte nata nella controcultura degli Anni Ottanta e Novanta e incentrata sul realizzare con computer opere audiovisive dalle dimensioni ridottissime, N.d.R.].

Quindi nei tuoi prossimi progetti userai Clayxels e uno stile grafico ispirato alla stop motion con la plastilina?

Questa è la parte comica: ho lavorato per un anno a Clayxels, e mi permetterebbe di fare giochi con un aspetto molto materico, ma di fatto il mio prossimo gioco (o quello a cui penso di lavorare… Siamo ancora in fase di prototipo) non c’entra niente. È un horror che fa leva sull’immaginario della casa stregata.

‒ Matteo Lupetti

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati