Intelligenza artificiale, opere d’arte e diritto d’autore: gli USA stilano le linee guida

Il 2025 si apre con l'arrivo di nuovi modelli di Intelligenza Artificiale, che provano a insediare la già nota ChatGpt. È scontro tra USA e Cina. E intanto proprio dall'America arriva un documento d'indirizzo sul tema della paternità e del copyright, in fatto di opere prodotte con AI...

È una guerra internazionale, quella che si gioca oggi tra grandi gruppi industriali e team di ricercatori informatici, in tema di Intelligenza Artificiale. La corsa allo sviluppo di modelli di AI sempre più efficienti, veloci, precisi, performanti e a basso costo, è un affare di potere dai risvolti (economici, geopolitici, militari) enormi. USA e Cina sono i principali antagonisti di una contesa avvincente, in quell’agone solcato da luci e ombre che mette in scena riflessioni cruciali sul rapporto uomo-mondo-macchina, tra post capitalismo, reti neurali, transumanesimo, tecnoutopie. La rivoluzione antropologica e culturale inaugurata dall’irruzione nella vita quotidiana dell’AI rivela una progressione di conquiste, obiettivi, sfide, che ha del vertiginoso.

Così, l’America della Silicon Valley prova a bloccare l’industria cinese degli sviluppatori informatici, attraverso dazi che impediscono l’importazione dei potentissimi chip H100. Processori capaci di elaborare dati a una velocità stellare, con i loro 80 miliardi di transistor; fondamentali per l’AI generativa e le sue operazioni di calcolo, incrocio di informazioni e produzione di contenuti. A realizzarli è la californiana Nvidia, leader mondiale nel settore: un’arma microscopica con cui gli USA provano a difendere il proprio primato. Ma la Cina insidia, avanza e usa il limite come pungolo per disegnare nuove tattiche d’avanzamento sul campo.

I modelli di AI cinesi inaugurano il 2025

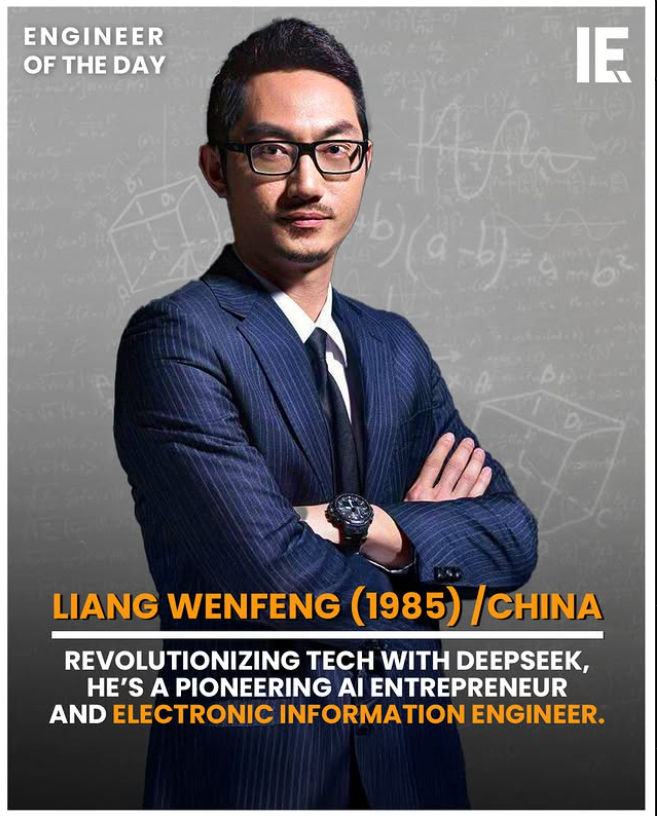

Grazie a un progetto totalmente open source, gestito da giovani ricercatori – dunque privo di costi ed esigenze di mercato, come per i pachidermici gruppi industriali – Liang Wenfeng e la sua High-Flyer (un fondo d’investimento privato lanciato nel 2015) è riuscito a confezionare DeepSeek, nuova AI generativa con prestazioni di altissimo livello. Il modello lanciato lo scorso 20 gennaio, detto DeepSeek-R1, è una versione potenziata del precedente V3, risalente solo a dicembre 2024, e pare abbia eguagliato, e per certi aspetti superato, le performance dell’ultimo modello (lo “o1”) di ChatGPT; creatura del gigante statunitense OpenAI, nato appena due anni fa. Il sospetto è che High-Flyer abbia in realtà utilizzato una considerevole scorta di chip H100, messi insieme nel periodo pre-dazi, oppure importati tramite mercato nero: combinati con chip economici a bassa potenza, avrebbero consentito di raggiungere gli odierni risultati.

Conseguenze immediate: OpenAI accusa High-Flyer di furto di proprietà intellettuale, poiché avrebbe addestrato DeepSeek usando i modelli esclusivi di OpenAI; mentre la borsa americana vive ore difficili, registrando un crollo delle azioni nel settore tecnologico, con gli investitori che iniziano a dubitare dei capitali messi al servizio dei colossi statunitensi, a partire proprio da Nvidia.

Ma non finisce qui. Se la vulnerabilità di DeepSeek è un fatto concreto, che desta preoccupazione – le falle nella sicurezza, l’assenza di regole certe rispetto all’utilizzo dei dati degli utenti, la totale trasparenza dei meccanismi (attaccabili dall’esterno) – un’altra guerra, stavolta tutta interna alla Cina, sta generando ulteriori accelerazioni. Sono adesso le aziende cinesi a scontrarsi tra loro, sfidandosi sul piano dei costi e dell’efficienza. Superare DeepSeek era il nuovo traguardo. Ci è riuscita, sembrerebbe, la multinazionale Alibaba, che mercoledì 29 gennaio ha lanciato Qwen 2.5-Max, nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale Qwen 2.5, presentandolo come più avanzato di DeepSeek-V3 e annunciando un taglio dei prezzi pari al 97%. Macchine dunque sempre più simili all’uomo e sempre meno costose. È qui che si gioca lo scontro per la supremazia tecnologica e finanziaria.

AI e mondo della creatività

Le inimmaginabili implicazioni legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale non sono ancora lontanamente percepite dall’utente medio, che inizia a far uso sui suoi dispositivi di assistenti virtuali con cui risolvere aspetti creativi e organizzativi del quotidiano. Eppure questa tecnologia, così nuova e così proteiforme, settata su un’idea di infinito apprendimento, è già indispensabile in ogni settore della vita collettiva, dalla ricerca scientifica all’ambito clinico-sanitario; dall’ottimizzazione dei processi industriali alla gestione di calcoli statistici e finanziari; dalla progettazione nel design e nell’architettura fino alle questioni ambientali; alle previsioni sismiche, allo studio delle alterazioni climatiche.

E, a proposito di creatività, ma anche dei concetti di persona e di coscienza – ovvero quel modello superiore a cui l’AI guarda: il cervello umano, oggetto misterioso, plastico, densissimo, largamente insondato – non si ferma il dibattito sull’opportunità di concepire le cosiddette “opere dell’ingegno” servendosi non solo di suggerimenti, ma di veri e propri contenuti generati con AI: immagini digitali, fotografie, video, testi, brani musicali. Dunque opere realizzate grazie all’interazione con la macchina, a cui fornire semplicemente dei “prompt”, comandi con istruzioni più o meno dettagliate rispondenti ai nostri desiderata.

Di modello in modello, nel perimetro della guerra di cui sopra, i molti interrogativi etici, antropologici, filosofici, ma anche giuridici, si fanno pressanti. La crescente verosimiglianza di forme, volti, voci, luoghi, lascia presagire un destino di indistinguibilità per l’antico binomio naturale-artificiale. E il carico di paure e diffidenze, intrecciato con il brivido di una seduzione nuova, è parte dell’evento rivoluzionario. Esattamente come avvenne quando Internet, e poi la realtà virtuale, irruppero nelle vite delle persone. Intanto, nel bilanciamento tra esaltazione e timore, si fa strada l’esigenza di individuare norme specifiche, o comunque criteri chiari, utili a fronteggiare un contesto che muta e avanza rapidamente, senza possibilità di ritorno.

E allora può un’opera d’arte, un lavoro autoriale che abbia attinto dalla potenza generativa dell’AI, essere considerato autentico prodotto dell’intelligenza e della creatività umana? In che misura e con quali limiti? Dov’è quel punto nevralgico che individua e separa l’esecuzione di un cervello tecnologico sempre più perfetto, in parte obbediente ai comandi e in parte libero di tessere le proprie connessioni, e l’esercizio della volontà umana? Volontà che si nutre di immaginari, fantasie, esperienze, sensibilità, stratificazioni psicologiche, mixando ragionamento, memoria e intuizione secondo meccanismi neuronali indistricabili. Un universo, quello cerebrale, in cui coscienza e identità non si esauriscono nella loro (ipotetica, ad oggi incerta) collocazione biologica, definendo il sé come la risultante diffusa di un’architettura funzionale infinitamente complessa.

La macchina apprende dall’uomo, l’uomo trae vantaggio dalla macchina; ma quel “quid” che sovrintende all’emotività, all’empatia, così come allo slancio creativo, non dovrebbe continuare a distinguere l’opera di un autore da un anonimo compito costruito unicamente a misura di chip? E come riuscirci, se la macchina stessa diventa strumento di lavoro, esecutore pratico, supporto linguistico, arsenale di contenuti, con risultati sempre più simili a quelli di matrice umana?

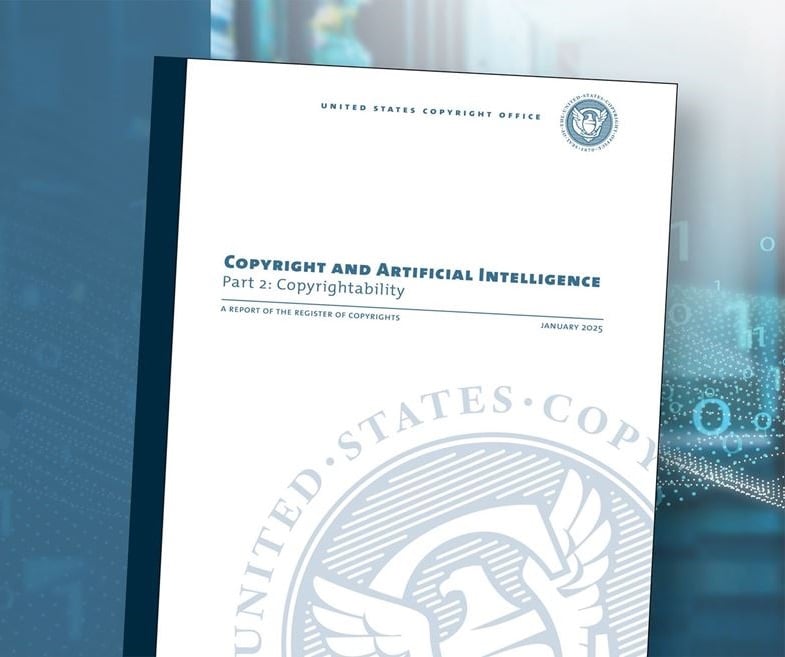

Il dossier USA su Copyright e AI. Le repliche digitali

Qui il tema del diritto d’autore entra in scena prepotentemente. Quali opere tutelare, con tanto di relativi vincoli e royalties, dinanzi alla crescente collaborazione tra persone e AI? Negli ultimi due anni le controversie si sono moltiplicate, in un groviglio di dubbi, opinioni, ipotesi, rivendicazioni, commisurato all’entropia di questa fase iper-sperimentale. L’America ha così avviato dei processi partecipativi, con cui da un lato alimentare il dibattito, dall’altro raccogliere dati e riflessioni. Un “brain storming” collettivo, per una successiva elaborazione di strumenti se non proprio normativi, almeno di indirizzo. Ed ecco che lo U.S. Copyright Office ha pubblicato lo scorso 17 gennaio un importante documento, dal titolo “Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability“, seconda parte del dossier in tre sezioni, inaugurato a luglio 2024 con “Part 1, Digltal Replicas”. Quest’ultimo si concentrava sulla delicata questione dei duplicati audio-video di persone reali, con risvolti anche inquietanti e potenzialmente pericolosi sul piano giuridico, etico e della comunicazione: “dalle performance musicali generate dall’IA alle telefonate automatizzate che imitano candidati politici, fino alle immagini nei video pornografici, è iniziata un’era di repliche digitali sofisticate. Sebbene le tecnologie per produrre immagini o registrazioni false esistano da tempo, la capacità dell’IA generativa di farlo in modo semplice, rapido e con un realismo sorprendente ha attirato l’attenzione e la preoccupazione di creatori, legislatori e del pubblico generale”.

Il dossier stimolava il Congresso a istituire “un diritto federale che protegga tutti gli individui, durante la loro vita, dalla distribuzione consapevole di repliche digitali non autorizzate. Tale diritto dovrebbe essere concedibile in licenza, soggetto a misure di salvaguardia, ma non cedibile, con rimedi efficaci che includano risarcimenti monetari e provvedimenti ingiuntivi. (…) La legge dovrebbe contenere esplicite tutele per il Primo Emendamento“.

Il secondo documento USA sul diritto d’autore

Diverse le conclusioni a cui è giunto il secondo rapporto, rilasciato a gennaio 2025 e dedicato specificamente al diritto d’autore. In questo caso la formulazione di nuove leggi non si è ritenuta necessaria: “Le dottrine legali esistenti sono adeguate e appropriate per risolvere le questioni relative alla proteggibilità del copyright. La legge sul diritto d’autore si è adattata a nuove tecnologie e può consentire determinazioni caso per caso per stabilire se i risultati generati dall’AI riflettano un contributo umano sufficiente a giustificare la protezione del copyright”.

E qui è il nodo della questione, che segna l’indirizzo da seguire per le future richieste di tutela da parte di autori che usino l’intelligenza artificiale durante il loro processo creativo. Dopo aver raccolto pareri e sintetizzato le diverse posizioni del dibattito; dopo aver passato in rassegna tipologie di opere, casi di controversie legali e scenari di altri paesi, l’ottimo pamphlet stabilisce che sì, i contenuti artistici generati con l’ausilio dell’AI possono ricevere la protezione del diritto d’autore a condizione che l’apporto umano sia sostanziale e ben identificabile: modifiche, imprinting personale, organizzazione degli elementi compositivi ed espressivi devono essere sufficienti per determinare l’autorialità dell’opera.

Una strada che appare equilibrata, sensata, impermeabile al pregiudizio e consapevole dei cambiamenti in atto. La valutazione, naturalmente, avverrà analizzando le singole opere e i relativi contesti, con un margine interpretativo ampio. Una faccenda certamente difficile da gestire.

Se è dunque vero che finora “nessun tribunale ha riconosciuto il copyright su materiali creati da non umani“, ad esempio nel caso delle “fotografie scattate da una scimmia con una fotocamera” – i famosi selfie con cui un macaco si immortalò nel 2011, utilizzando la macchina del fotografo britannico David Slater, generando un dibattito e una controversia legale in tema di attribuzione del diritto d’autore – è chiaro che il panorama attuale costringe a confrontarsi con esigenze fin qui inimmaginabili. Opere prodotte non dall’uomo, ma che includano volontà, immaginazione e creatività umane, possono oggi essere tutelate dalla legge sul diritto d’autore. Del resto le tecnologie digitali, ma – andando ancor più indietro – l’avvento rivoluzionario della fotografia, poi del cinema, del video e in generale dei supporti soggetti alla famosa “riproducibilità tecnica” hanno aperto simili questioni. Si legge ancora nel dossier: “Gli autori utilizzano da decenni la tecnologia assistita da computer per migliorare, modificare e ampliare i propri creazioni (…) Oggi stanno sfruttando i progressi tecnologici per ampliare i confini della creatività in modi entusiasmanti“.

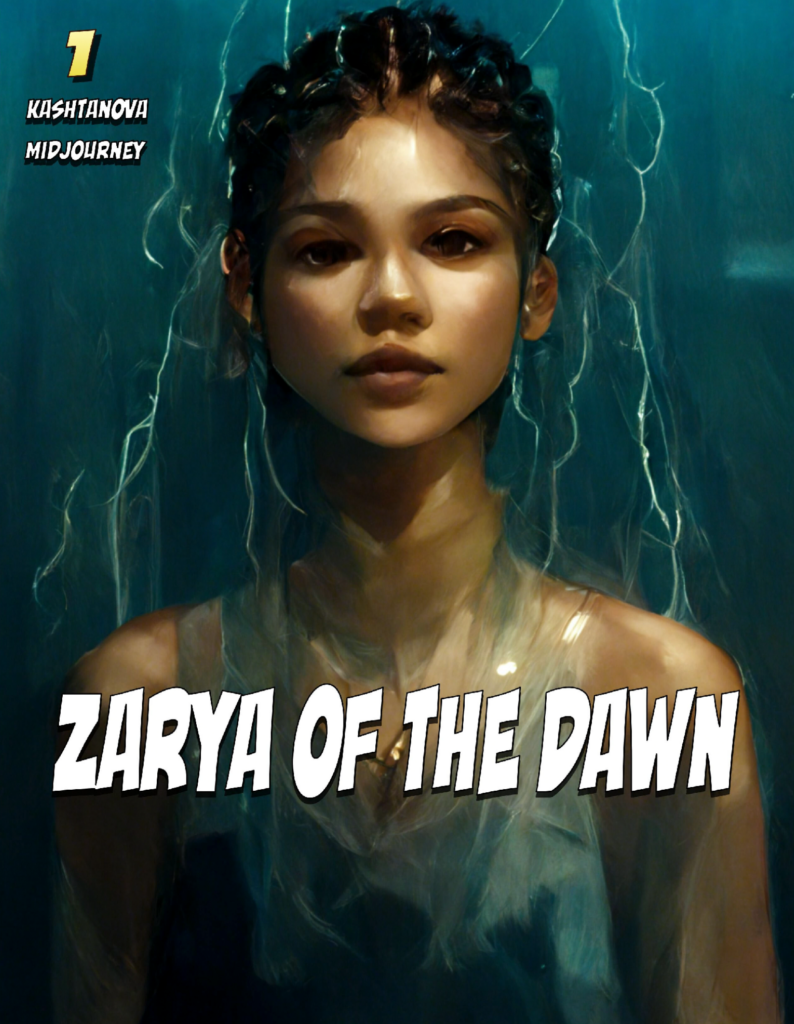

Un risultato che è il frutto anche dell’impegno di autori e artisti, a livello legale e mediatico, su tutti il celebre caso della scrittrice Kris Kashtanova, che si era vista annullare la registrazione della sua graphic novel Zarya of the Dawn, realizzata con testi suoi e immagini artificiali: la scoperta a posteriori della presenza di illustrazioni interamente prodotte con il programma Midjourney convinse l’U.S. Office a revocare il copyright. Tenace la successiva battaglia, con il supporto di avvocati e ulteriori esperimenti dimostrativi, tesi a dimostrare la possibilità di esercitare un controllo sui contenuti generati da AI. All’indomani della pubblicazione del dossier, Kashtanova scrive su X: “Due anni fa ho iniziato a difendere il copyright per l’AI. Prima con Zarya of the Dawn e poi con Rose Enigma. È un piccolo passo avanti e oggi sono davvero felice. Il lavoro creato con l’AI può essere protetto dal copyright. Il tuo lavoro conta. L’AI è uno strumento per la creatività, non un sostituto.”

Dalla fotografia alla scultura concettuale. Prima dell’AI

Il rapporto americano fa diversi esempi. Più di un secolo fa la giustizia americana si misurò con il tema dell’autorialità rispetto alla tecnologia, allora recente, della fotografia: “Nel caso Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony”, la Corte esaminò una sfida costituzionale per l’estensione della protezione del copyright alle fotografie. Il convenuto sosteneva che le fotografie non fossero meritevoli di copyright perché mancavano di autorialità umana; piuttosto, erano il prodotto di una macchina. La Corte iniziò la sua analisi definendo un “autore” come “colui a cui si deve l’origine di qualcosa; originatore; creatore; colui che completa un’opera di scienza o letteratura”. Descrisse il copyright come “il diritto esclusivo di un uomo sulla produzione del proprio genio o intelletto”. Applicando questa definizione, identificò numerosi contributi creativi fatti dal fotografo, inclusi “posizionare il [soggetto] davanti alla fotocamera, selezionare e sistemare il costume, le tende e altri accessori vari”; “disporre il soggetto in modo da presentare linee eleganti'”; “evocare l’espressione desiderata”.

Ciò che oggi sembra scontato, ovvero la lettura d un’immagine fotografica (artistica o di pura cronaca) nei termini di opera autoriale – fosse pure realizzata nella maniera più neutra possibile – un tempo suscitava dubbi simili a quelli che stiamo affrontando oggi. Luce, prospettiva, scelta dell’obiettivo e della stessa camera, scelta del soggetto e del taglio, sono già contributi personali, che la massima sofisticazione tecnologica non esclude, essendone invece parte, strumento, estensione.

Altro caso citato è quello di una controversia tra un’organizzazione non profit, che aveva concepito e commissionato un’opera d’arte, e l’artista che l’aveva realizzata (caso “Community for Creative Non-Violence v. Reid”). Di che era la paternità? La Corte concluse che “i contributi dell’artista, che includevano il disegno della progettazione e l’esecuzione della sua visione creativa in un mezzo tangibile di espressione, lo rendevano un autore“, ritenendo in un successivo grado di giudizio che “commissionare la scultura e fornire suggerimenti e direttive dettagliate non fosse sufficiente, in quanto tali contributi costituiscono idee non protette“.

Viene in mente anche il caso di Maurizio Cattelan, trascinato in tribunale dallo scultore francese Daniel Druet, realizzatore di alcune sue celebri opere (La Nona Ora e Him), il quale a un certo punto pretese di aver riconosciuti i suoi diritti in quanto autore materiale: per i giudici francesi la richiesta fu giudicata inammissibile, poiché l’opera appartiene sempre a chi la concepisce, non a chi la realizza materialmente. Un principio che riguarda naturalmente tutta l’arte concettuale, in cui l’intervento concreto dell’artista, nella fase esecutiva, non è contemplato.

Il ruolo dei prompt nell’AI, tra caso e controllo

Se la macchina allora esegue e assiste, lasciando all’autore lo spazio di una responsabilità e di una orchestrazione consapevole, da cui deriva un risultato originale e personale, che ruolo hanno i “prompt“, ovvero gli input – via via affinabili, anche con sistemi automatici – che forniamo alla macchina per indicarle ciò che deve fare? L’output con cui essa risponde nel formato richiesto (immagine, testo, suono, video) è esattamente aderente alle nostre intenzioni? Le macchine, infine, vanno considerate come esecutrici fedeli o come coautrici?

In realtà no, spiega il dossier. I prompt possono infatti includere contenuti non richiesti, escluderne alcuni tra quelli previsti, virare verso direzioni fuorvianti: “persino i ricercatori esperti sono limitati nella loro capacità di comprendere o prevedere il comportamento di modelli specifici”. In conclusione, “sebbene i prompt possono guidare l’AI per generare un risultato specifico, lo stesso sistema AI elabora il prompt in modi imprevedibili e l’utente non può controllare completamente l’output. Questo punto di vista è coerente con i principi legali riguardanti la coautorship (autorialità condivisa). Per la coautorship deve sussistere un contributo creativo significativo (…)Nelle collaborazioni tra esseri umani, il creatore può guidare l’artista e assicurarsi che la sua visione venga realizzata. Nelle collaborazioni con l’AI, l’utente non può controllare direttamente il comportamento della macchina o prevedere l’output con piena certezza“.

E qui un altro tema si affaccia, ovvero quello del ruolo che il caso detiene in certe esperienze creative contemporanee. Il dossier cita l’espressionismo astratto di Jakson Pollock, ma certo anche la musica aleatoria, il dadaismo, l’arte relazionale, certe tipologie di performance, la pittura informale, sono espressioni artistiche che includono nel processo di formalizzazione una componente determinante d’insondabilità. L’imprevisto diventa parte dell’opera, sua materia prima.

Possiamo considerare alla stressa stregua il contributo imprevedibile di una macchina a cui abbiamo impartito delle indicazioni? Non esattamente, dal momento che “l‘autore umano è principalmente responsabile dell’esecuzione dell’idea e della determinazione degli elementi espressivi nell’opera risultante“. Il criterio della responsabilità, nei confronti della strategica relazione tra forma e contenuto, è dirimente. L’autore concettuale sa dove condurre l’esecutore materiale, con cui si confronta passo passo, e il musicista o il pittore che si sporgono oltre il limite del calcolo, rubando al tempo e allo spazio frammenti d’indeterminatezza, sa come orientare, gestire, limitare l’azione del caso. “Il processo creativo di Jackson Pollock – spiegano correttamente gli autori – non finiva con la sua visione dell’opera. Lui controllava la scelta dei colori, il numero di strati, la profondità della texture, il posizionamento di ogni aggiunta alla composizione generale, e utilizzava i propri movimenti corporei per eseguire ciascuna di queste scelte“. Il punto, ancora una volta, sta nel grado di controllo e di intervento (mentale o materiale) che l’uomo può esercitare su ciò che l’AI produce.

Il terzo documento su AI

Il terzo dossier, su cui l’U.S. Copyright Office sta ancora lavorando, avrà un impatto cruciale. Mentre occorrerà misurarsi con quella componente di discrezionalità implicita alle valutazioni “caso per caso” che l’ufficio stesso dovrà affrontare, e con eventuali criteri o strumenti utili a stabilire la presenza di contributo umano nelle opere generate con AI, il prossimo rapporto si concentrerà sui metodi attraverso cui l’uomo impartisce nozioni alla macchina. La grande questione è: addestrare l’intelligenza artificiale con materiale già protetto da copyright è corretto? In che misura può essere fatto? Con quali garanzie per gli autori? Tema enorme, che riguarderà soprattutto multinazionali come OpenAi, Meta, Google, Alibaba, High-Flye e tutti coloro che stanno sviluppando modelli di AI, attingendo da quantità immense di opere tutelate. Le cause legali in corso sono tantissime. E le varie sentenze attese avranno certo un ruolo nella stesura delle prossime linee guida. In America, come in altri paesi del mondo.

Intanto la guerra tra i colossi dell’industria informatica procede, rapida e spietata. Il ruolo dominante che AI continuerà ad avere implica straordinarie possibilità per la vita delle comunità e implicazioni enormi anche sul piano dei diritti, dell’inclusione sociale, della comunicazione e della protezione dei dati, dello sviluppo cognitivo dei singoli, degli immaginari e dei simboli collettivi, degli spazi di democrazia. Questo al netto dei fantasiosi presagi su una tecnologia che potrebbe sfuggire di mano, eguagliarci e superarci: ipotesi fantasiosa, per delle macchine pur sofisticate, ma che l’uomo progetta, gestisce, alimenta, sfruttando quell’unicum che è il cervello umano. Il dibattito critico che ne viene è orizzonte necessario per chiunque stia contribuendo a disegnare confini, narrazioni ed equilibri di domani.

Helga Marsala

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati