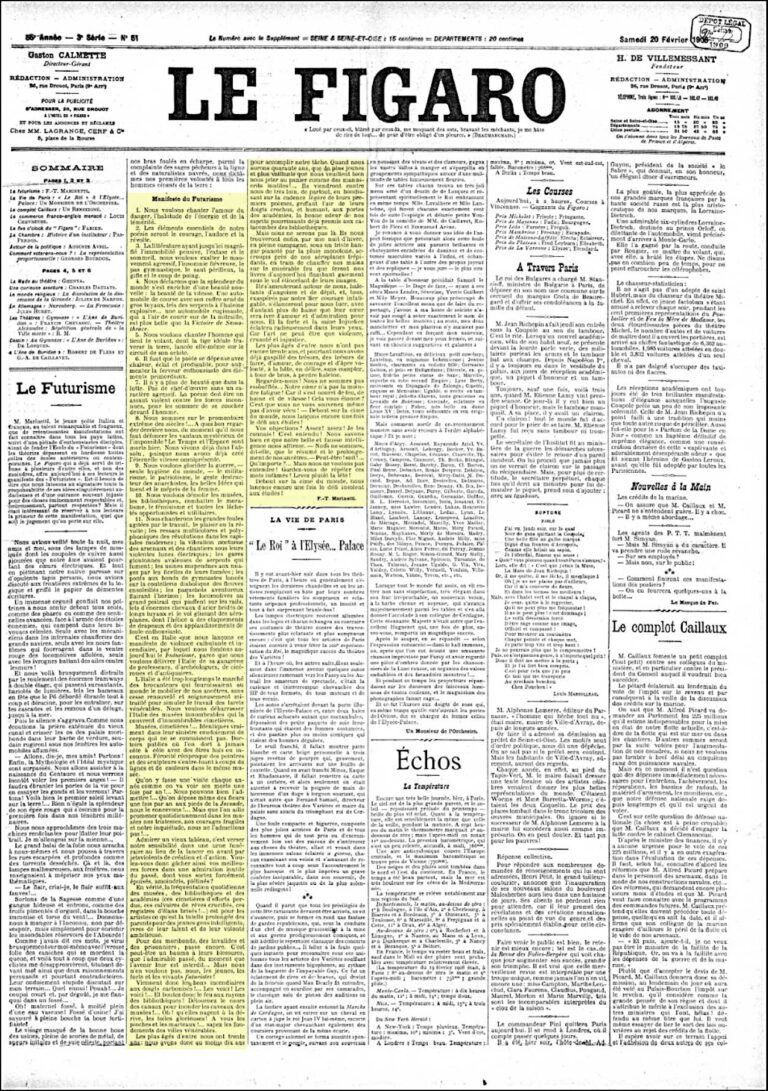

È questo che affermava Filippo Tommaso Marinetti nel febbraio 1909 nel suo celebre Manifesto del Futurismo, pubblicato sul quotidiano francese Le Figaro nel febbraio 1909. Un’automobile rumorosa, a tratti scomoda, bella come la guerra. Il simbolo della modernità. Il futuro di oggi invece ci parla di auto elettriche sempre più comode, pensate per rispettare l’ambiente, e sfrecciano, sì, ma silenziosamente. Il rombo del motore ha lasciato spazio a suoni leggeri, a tratti rilassanti, che ci proiettano in un futuro all’avanguardia e verso un’idea del tutto nuova di automobile. In questo caso è proprio il suono ad essere uno dei protagonisti del cambiamento della nostra percezione, ma l’automobile non ne è l’unico esempio. La musica, i rumori e le armonie influenzano infatti ogni giorno la nostra idea di realtà.

La colonna sonora del futuro la scrivono le auto elettriche

Il giornalista americano John Seabrook scrisse in un suo articolo per il New Yorker che “l’elettrificazione della mobilità è una rara occasione con cui l’umanità può reinventare il suono delle sue città”, e tale occasione non è certo passata inosservata alle più grandi case automobilistiche. Dal 2020 BMW ha avviato una collaborazione con il noto compositore Hans Zimmer per dare vita a un inedito sound logo per le proprie vetture elettriche. Ad affiancarlo vi è anche il pianista e compositore italiano Renzo Vitale, i quali insieme hanno dato vita suoni dinamici ed eleganti, la colonna sonora del futuro nella realtà di oggi. Nello stesso anno Fiat propose per la 500e il motivo Amarcord, omaggio a Nimo Rota e all’omonimo film di Federico Fellini. Oltre che un eccellente lavoro di branding, la creazione di suoni per le auto elettriche è anche un obbligo imposto dalla legislazione. Le auto a zero emissioni devono essere in grado di produrre rumore attraverso suoni artificiali denominati AVAS (Audible Vehicle Alert System), per motivi di sicurezza.

I problemi delle auto musicali

Per quanto sia bella l’idea di un’orchestra sinfonica su quattro ruote, sono in molti ad aver avanzato dubbi proprio sulla sicurezza di ciò, in quanto se ogni automobile ha un suono diverso, la capacità di percezione del rischio diminuisce. Il nostro cervello è perfettamente in grado di associare il suono di un motore che viaggia ad alta velocità al pericolo, se ad esempio stiamo camminando in mezzo alla strada, il dubbio è se siano altrettanto efficaci i suoni delle auto elettriche. Dunque, quanto è importante ciò che sentiamo?

Il dialogo tra emozioni e musica: come il suono influenza i nostri comportamenti

Nella vita di tutti i giorni ascoltiamo musica per diversi motivi: per darci la carica mentre siamo in palestra, per rilassarci prima di andare a dormire, per distrarci da un momento stressante e così via. Questo perché le frequenze unite ai bpm (battiti per minuto) sono in grado di interagire con le nostre emozioni in modo più o meno consapevole. In questo scambio, le sensazioni fisiche detengono un ruolo fondamentale, in quanto sono strettamente correlate alla sfera emotiva e la musica interviene su di esse. Ad esempio, quando siamo preoccupati, il nostro battito cardiaco accelera, e ciò potrebbe aumentare la nostra preoccupazione, innescando così un circolo vizioso. Ascoltare suoni con meno di 60 bpm può portare a un rallentamento del battito cardiaco e dunque indurre una sensazione di rilassamento. Ne è un esempio estremizzato la serie di sleep concert del musicista californiano Robert Rich, il quale negli Anni Ottanta sperimentò lunghissime esibizioni con armonie così lente da far addormentare il proprio pubblico. Questa corrispondenza bpm-battito cardiaco viene utilizzata anche negli esercizi commerciali: canzoni più ritmate diminuiscono il tempo di permanenza nel negozio incentivando gli acquisti impulsivi, mentre musica più lenta incentiva a trascorrervi più tempo e spendere di più. La musica, dunque, non è una mera colonna sonora delle nostre giornate, ma può essere un potente alleato che influenza e modifica attivamente i nostri comportamenti e la nostra percezione delle cose. Questo è ciò di cui si occupa il sound design.

Sound design: i progettisti del suono e le diverse applicazioni

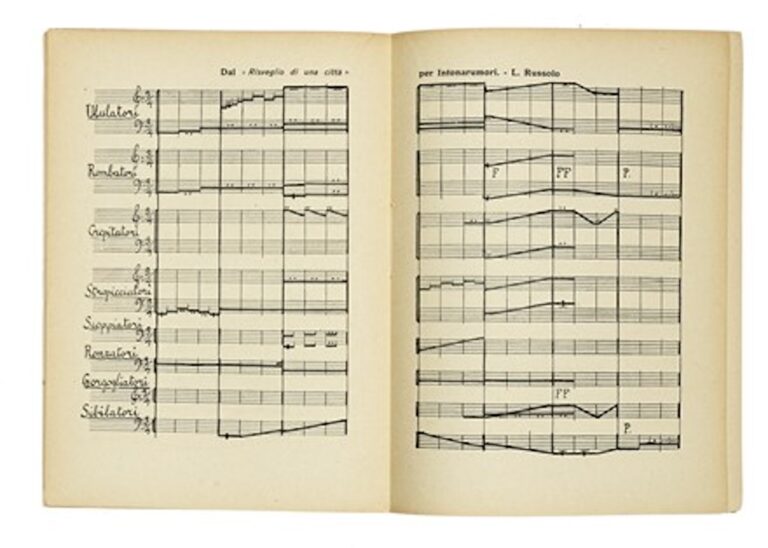

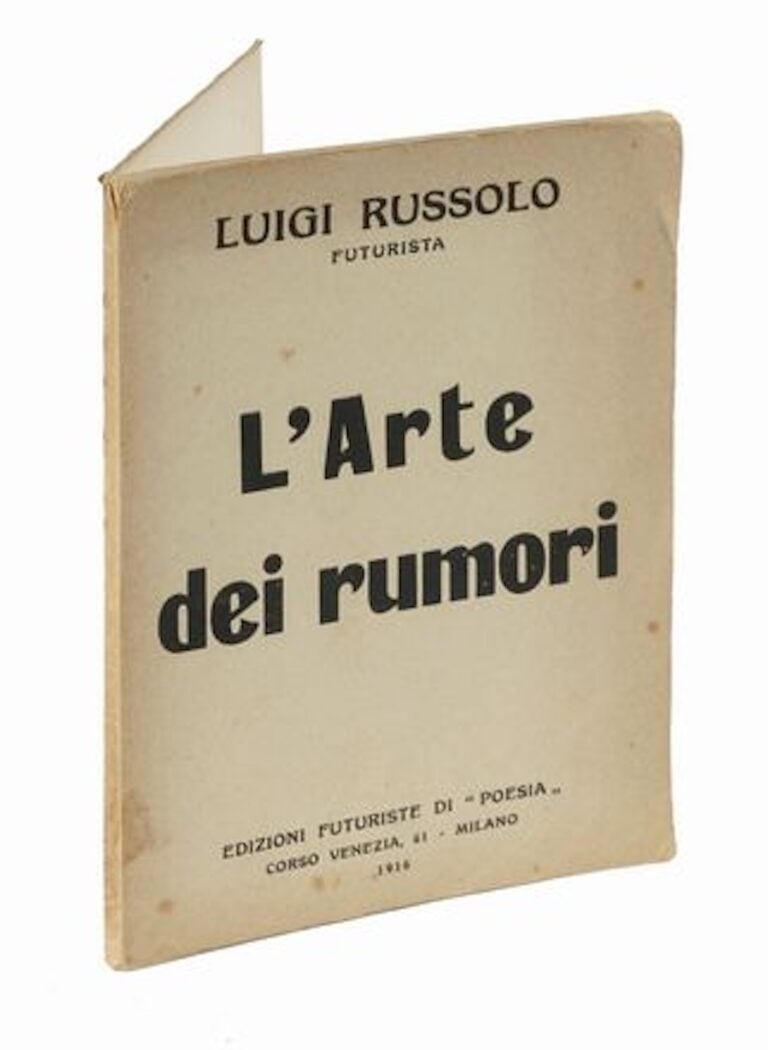

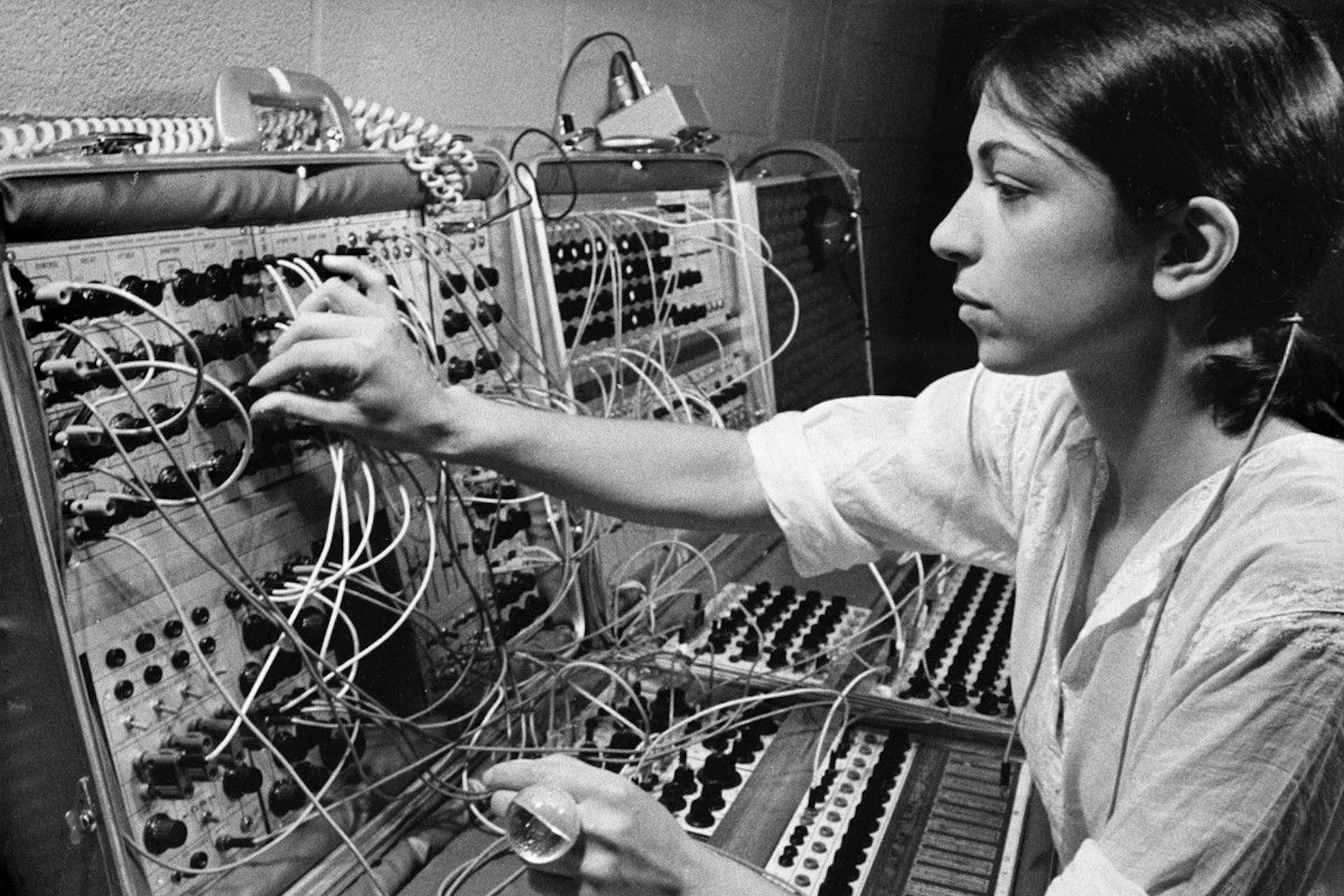

L’attenzione alla composizione ha radici profonde che risalgono a secoli addietro, ma è nei primi anni del Novecento che si inizia a parlare dei doveri dei progettisti del suono, in particolare nel manifesto L’arte dei rumori del musicista futurista Luigi Russolo, il quale propone un nuovo approccio alla musica basato sull’uso dei rumori anziché dei suoni tradizionali. Quando oggi parliamo di sound design ci riferiamo a un processo tecnico\creativo di progettazione, registrazione e manipolazione dei suoni che interviene su esperienze audiovisive, interattive o artistiche. Tale processo è strettamente legato alle innovazioni nell’ambito sonoro, dai sintetizzatori modulari e tecnologia MIDI, allo sviluppo di Digital Workstation (DAW). Nonostante le prime applicazioni furono in ambienti puramente artistici, ad oggi è impiegato in diversi settori, primo tra tutti quello pubblicitario. Avere dei suoni distintivi è ormai prerogativa non solo di musicisti e registi ma anche delle aziende. Si pensi al suono “pop & pour” di Coca Cola, creato ad hoc dalla compositrice italo-americana Suzanne Ciani per simulare l’apertura della iconica lattina, dando vita a uno dei più celebri sound logo della storia. Non da meno il “Ta-dum” di Netflix, diventato così noto da dedicarvi un’intera campagna pubblicitaria, rendendo il sound branding accessibile al pubblico. Si può dunque affermare che il sound design non è solo un modo innovativo di lavorare con il suono, ma anche un ottimo strumento di marketing. Vi è però un’applicazione inedita, forse ancora più interessante, che si avvicina alle neuroscienze e alla musicoterapia: la creazione di suoni che vanno ad incidere su emozioni specifiche, volte ad implementare il benessere in contesti sociali.

Uno sguardo verso il futuro: la musica studiata per accompagnare spazi

Nel 1978 Brian Eno realizzò Ambient 1: Music for Airports, una sperimentazione sonora volta a creare musica “tanto interessante quanto ignorabile”. La ricerca sonora di Eno, ispirata a maestri come Micheal Nyman ed Erik Satie, oltre ad avvicinare il grande pubblico alla musica ambient, si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza durante lunghe attese – in questo caso in aeroporti – incentivando il rilassamento e l’introspezione in un ambiente caotico, seguendo il modello “self-generated world in reverse” di Borges. L’esperimento si tenne presso l’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York e i risultati furono molto discordanti: la maggior parte degli intervistati riscontrò una riduzione dello stress, ma altri (in particolare gli addetti ai lavori) affermarono di essere addirittura infastiditi da quei suoni. Ad oggi sono ancora pochi gli esperimenti legati alla creazione di armonie che dialogano con l’ambiente circostante a tal punto da modificare stati d’animo complessi, ma lo sviluppo di nuove tecnologie neuroscientifiche aprono nuove possibilità. Essere in grado di comprendere cosa avviene a livello neurologico mentre ascoltiamo della musica può contribuire alla creazione di suoni sempre più mirati, rendendo così i musicisti dei veri e propri scienziati. Nel trattato Musica per non musicisti, Eno sostenne che la musica elettronica non era più di compositori, ma di “geniali incompetenti”, i quali manipolando nastri, synth ed equalizzatori, creavano suoni del tutto inediti. Restiamo dunque in attesa di cosa questa geniale incompetenza avrà in serbo per il futuro.

Elena Zamboni

Alessandro Pezzotta

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati