Luca Pignatelli, l’immagine e la riproduzione. Riflessioni a margine di una mostra

La mostra di Luca Pignatelli all’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma si è conclusa da pochi giorni. Tiriamo le somme. “Icons Unplugged” ha offerto l’opportunità non solo di imbattersi negli ambienti di Palazzo Poli, una delle gemme del panorama museale romano, ma ha anche costituito l’ideale spunto di riflessione attorno al concetto di immagine e riproduzione.

Il mondo delle macchine è il mondo degli oggetti, ma il mondo degli uomini è senza dubbio il mondo delle immagini. L’uomo, fatto a immagine di Dio, fluttua permanentemente tra le immagini del linguaggio, quelle mentali dell’immaginazione e gli immaginari dell’esperienza. Parlare di immagine significa spalancare lo sguardo su sterminati campi di riflessione.

E infatti, che cos’è un’immagine? Dove nasce? E dove si colloca? Tra le entità fisiche o le categorie aristoteliche? E ancora, un’immagine ha una vita? Senza dubbio ha una storia nota.

È il lavorio dell’uomo a fissarne le prime costellazioni, lentamente, coi palmi delle mani, con setole animali su pelli e fibre vegetali. La discontinuità però ha una data precisa e un alleato di riguardo: 1455, Johann Gutenberg. Le tecniche della stampa ortografica attecchiscono sul ceppo delle tecniche incisorie; in breve tempo il nostro mondo è inondato di icone di santi e santini, città esotiche e opere d’arte. È la genesi dell’esperienza mediata e acerbamente di massa. È la xilografia, il bulino e l’acquaforte che replica antichi stilemi e inventa nuovi linguaggi, è il sogno dell’Arundel Society di strappare – replicandolo – Giotto agli Scrovegni, il Lacoonte ai Della Rovere, il Pantheon a Roma.

I fori, il Colosseo e piazza Barberini, la Sistina, il Tevere e il colonnato di Bernini. Roma, per la sua carica malinconica, decadente e maledettamente viva, costituisce per secoli la più generosa cava di immagini da esportazione d’Europa.

È il 1631, Claude Mellan sta traducendo nel metallo i marmi della Collezione Giustiniana. È il 1754, Giuseppe Vasi traccia i lineamenti de I Palazzi e le vie più celebri. È il 1974, una famiglia americana riempie il retro di una cartolina che riporta in toni laccati l’immagine della facciata di San Pietro. È il 2012, una coppia di turisti polacchi sta scattando una foto con un iPhone in Campo de’ Fiori.

I palazzi di Roma e le sue piazze vengono logorati e rinsaldati nei secoli dal metodico esercizio degli schizzi e delle incisioni, degli acquerelli e dall’affannoso replicare delle macchine fotografiche che reiterano all’infinito la superficie delle cose convergendo, nella somma, verso una prima, autentica cloud.

C’è un luogo fisico che sovrappone magnificamente i piani del tempo e concentra i destini dell’immaginario comune, un luogo silenzioso e sfiorato dal passo dei turisti. Sito in una delle scenografie più emozionanti del panorama di Roma, l’Istituto Nazionale per la Grafica si fa spazio all’interno di Palazzo Poli. L’istituto è impegnato su un versante nella conservazione e nella trasmissione delle diverse declinazioni dell’arte grafica, e sull’altro nella ricerca, all’interno del panorama contemporaneo, degli autori che idealmente possano seguire le tracce degli antichi maestri innovando e stravolgendo tecniche e contenuti.

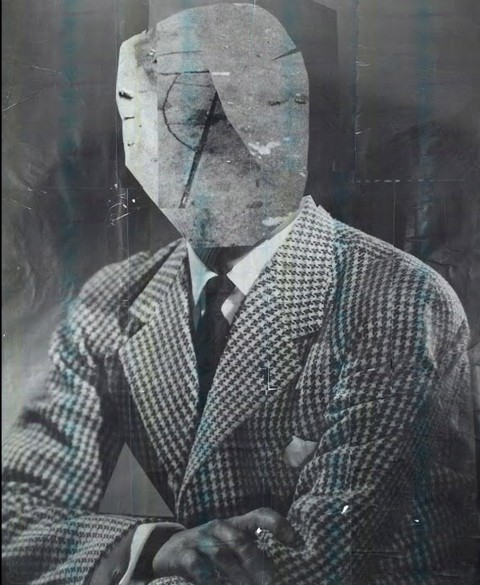

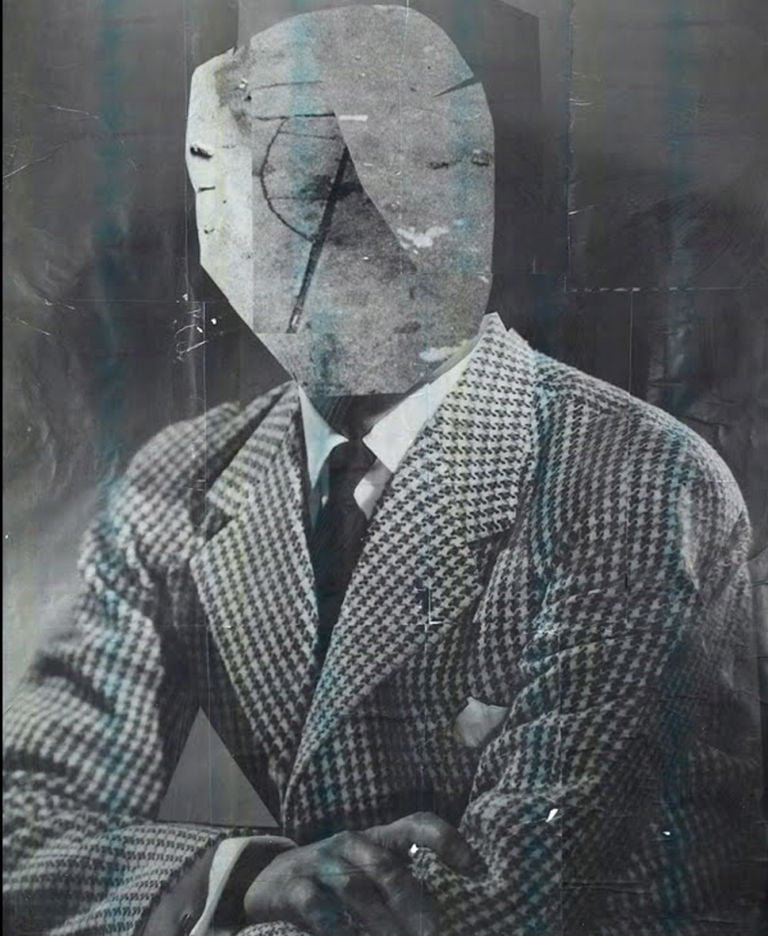

Fino al 5 febbraio l’Istituto ha ospitato la mostra Icons Unplugged di Luca Pignatelli. Tre ambienti per tre diversi cicli di lavori. Le opere di grande formato hanno interessato due ampi spazi addossati alla facciata e quindi direttamente alle spalle della Fontana di Trevi. L’ambiente più interno ha accolto invece le due serie di opere di più piccolo formato. Partiamo da qui.

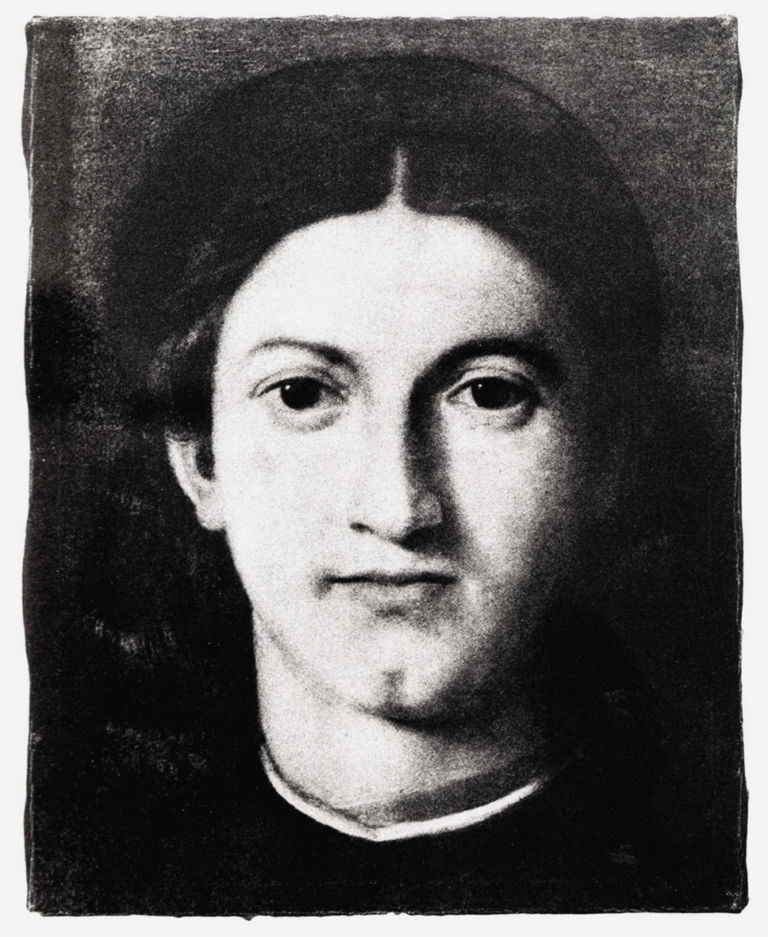

Analogie, datata 2010, propone un processo ludico e fragrante. Il titolo non cerca di scostarsi dal meccanismo che lo anima; le immagini stratificate in secoli di produzione si guardano e si richiamano per immediato riconoscimento visivo in un libero intreccio di storie, epoche e allusioni. Una Maestà di Duccio e un aeroporto militare. Atlantis (2002/2009) è un imponente schermo di carte intelate, un grande teatro della rappresentazione che riconferma, in forma ristretta, le linee guida del processo produttivo dell’artista milanese. Da una parte il sacro feticismo per l’immagine, per il peso della sua storia, per la forza albertiana di spalancare una finestra su un tempo e uno spazio altri. Dall’altra, la volontà dell’artista di intaccare, di corrompere e quindi, attraverso un esercizio stilistico e rigorosamente manuale, di stabilire un dominio sul contenuto così come delineato magistralmente da Benjamin in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità. In Atlantis è il caso del dripping acrilico che incallisce la superficie dell’opera.

Nel solco di questo modus operandi si inseriscono la serie delle Sculture e dei grandi lavori ispirati dal veneto e romanissimo Giambattista Piranesi, fiore all’occhiello della calcoteca dell’Istituto con le sue mille e più opere. Mai lontane dai toni del bianco e del nero, le grandi stampe spianano le distanze del tempo lasciando che l’antico germini nel moderno e sbocci nel contemporaneo. Attraverso l’immaginario classico, Pignatelli coniuga sacro e profano sul terreno moderno dei materiali industriali: i cellophan, i legni compressati, il metallo dei chiodi.

Le immagini continuano così a narrare ma allo stesso tempo prendono coscienza di sé narrandosi addosso. Le potenzialità offerte dal concetto di immagine e il lavoro su raffigurazioni preesistenti costituiscono un florido campo di ricerca che schiude possibilità operative eterogenee. Luca Pignatelli entra quindi in contatto con l’opera di Mimmo Rotella, Giulio Paolini, con la produzione più prossima di James Gallagher, Flavio Favelli, Salvatore Arancio e, in maniera più stringente sul panorama romano, Pietro Ruffo e Stefano Canto.

Nella serie Scomposizioni Fotografiche, Stefano Canto aggiunge ai tre piani della rappresentazione – reale, dei significanti, dei significati – un quarto livello patogeno e prettamente relativo all’immagine; un tumore che si anima, sulla superficie, di vita propria. Allo stesso modo, per azzardare un parallelo, le fratture, le lacerazioni, i materiali impropri di cui si avvale Pignatelli rendono evidente l’esistenza dell’immagine stessa, la sua natura fragile oltre la sua essenza imperitura.

Per citare Stoichita, l’artista milanese tratta l’immagine come una natura morta. Attraverso la natura morta il pittore secentesco pone l’accento non sul contenuto, che è di per sé anti-pittorico, ma sulla technè. Pignatelli, allo stesso modo, inventa una propria poetica autenticità attraverso l’anti-originalità seriale della riproduzione.

Luca Labanca

1 / 18

1 / 18

2 / 18

2 / 18

3 / 18

3 / 18

4 / 18

4 / 18

5 / 18

5 / 18

6 / 18

6 / 18

7 / 18

7 / 18

8 / 18

8 / 18

9 / 18

9 / 18

10 / 18

10 / 18

11 / 18

11 / 18

12 / 18

12 / 18

13 / 18

13 / 18

14 / 18

14 / 18

15 / 18

15 / 18

16 / 18

16 / 18

17 / 18

17 / 18

18 / 18

18 / 18

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati