Bob Dylan, James Ensor e il carnevale politico

Questa volta la rubrica “Il grande vetro” non si focalizza sull’attualità socio-politica e cronachistica. Niente elezioni, niente Sanremo. Si parla invece di una mostra di pittura a Milano, dove a esporre è un cantante piuttosto noto: Bob Dylan.

Né le elezioni né Sanremo ci rubano lo sguardo (e le orecchie) di recente, ma un evento artistico in qualche modo collegato ad entrambe: Bob Dylan in mostra a Palazzo Reale di Milano con The New Orleans Series, a cura di Francesco Bonami. La circostanza è propizia per parlare dell’arte del noto folksinger. Non, però, della pittura: piuttosto della vena cantautoriale per cui il menestrello del rock è noto e che, a dispetto dei fari puntati sulla pittura in occasione della mostra, e della recente ammissione di trovarsi più a proprio agio davanti a una tela che a un foglio bianco, resta il fuoco della sua poliedrica creatività. E – oseremmo – quello più pittorico, anche più pittorico della pittura. La musica, o meglio, la letteratura in musica di Dylan, infatti, esprime nella forma quella sinestesia mascherata che permea la sua opera, mentre nei contenuti di denuncia lirica ne fa un autore implicitamente attuale, tra elezioni, festival della musica e carnevale, nel figurare – anche all’udito – il gioco di maschere della politica, o semplicemente della vita.

Un noto e controverso critico musicale, Piero Scaruffi, ha scritto di Bob Dylan: “Le maggiori influenze su Dylan furono la Bibbia, le leggende della Frontiera e poeti epici come Walt Whitman”. Si tratta di un’osservazione che implica una figuralità dei testi di Dylan, dacché ogni “mitologia” – e questo è un altro termine speso da Scaruffi – contiene un germe visionario, ossia di visioni: al punto che il critico si spinge oltre, nell’accostare la ballata folk A Hard Rain’s Gonna Fall (1962) alla vena poetica, profetica e apocalittica di William Blake, che non a caso fu sia un letterato che un pittore. E d’altronde, questa sensazione di una mistione tra parole e immagini è rafforzata da una riflessione sulle tre “fonti” dylaniane: la Bibbia, per secoli tradotta in immagini dalla pittura; la Frontiera, per decenni imagerie dinamica di Hollywood; Walt Whitman, poeta di forme e scenari sensuosi e trascorrenti.

Bob Dylan – The New Orleans Series – veduta della mostra presso Palazzo Reale, Milano 2013

Perché non si sproloqui in astratto, ma per “figure” tangibili, vale la pena attingere, nella pingue varietà del repertorio di Bob Dylan, spunti dal testo di una canzone ben precisa, una sorta di “campione” tra i tanti possibili. Parliamo di Desolation Row, traccia di chiusura del leggendario Highway 61 Revisited, riadattata da Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori con Via della povertà. Si tratta dell’affresco surreale di una via della desolazione, come recita il titolo, popolata di poveracci, vittime predestinate, ambigue figure dell’ordine e lacerti di una mitologia sociale, mescolate in una sorta di carnevale dei bassifondi. Appaiono, in effetti, quelle metamorfosi della realtà in immaginario – e imagerie – che avevamo preso in prestito dall’analisi di Scaruffi: il playboy diventa “Romeo”, la bella è una “Cenerentola” ma anche una “Bette Davis”, la vecchia zitella ventiduenne è una “Ofelia”, il puttaniere è un “Casanova”. E per la strada si aggirano maschere come “Caino e Abele”, “il gobbo di Notre Dame”, “il monaco geloso”, “il prete”, “il fantasma dell’opera”, perfino “Einstein travestito da Robin Hood”.

È un’anti-epica americana, un contro-Whitman con scene di vita reale strappate all’underground straccione, ma come nobilitate da una trasfigurazione universale, che trapassa dal puzzo degli scoli e dalle puttane a Shakespeare a Hollywood, persino alla Bibbia, ma una Bibbia di cartone, come gli sfondi posticci del cinematografo: l’“arcobaleno di Noè” del testo di Dylan, dunque, altro non sembra che lo spaccato di una colorata New Orleans noir.

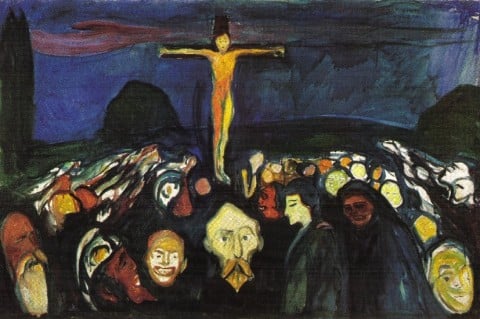

Edvard Munch – Golgotha (1900)

Si è scritto, a proposito della recente mostra di Dylan, che darebbe da pensare a certi romanzi di James Ellroy. A noi, invece, viene in mente un altro James, pittore, e non scrittore: Ensor. E in particolare il famoso dipinto L’entrata di Cristo a Bruxelles. Se, infatti, il “il fantasma [che] grida a ragazze scheletrite” di Desolation Row potrebbe benissimo appartenere a un dipinto di Munch, la varietà delle comparse in maschera, tra cui si sperdono i salvatori da quattro soldi, fa pensare a un accostamento tra alcuni versi della canzone di Dylan e il dipinto di Ensor. “Il buon samaritano si sta vestendo \ si prepara per lo spettacolo \ andrà al carnevale stasera \ nel vicolo della desolazione”: l’effetto è proprio quello dell’entrata di Cristo a Bruxelles, poiché, nello stesso modo in cui l’epica biblica (Caino e Abele, Noè, il buon samaritano) è riportata ai bassifondi e alla miseria umana attraverso il travestimento, così nel quadro di Ensor il Cristo è sommerso da una folla variopinta di scheletri, maschere ed egocentrici poveracci; e il cartello in primo piano nel dipinto, che recita “Viva Gesù re di Bruxelles”, riconduce similmente il Redentore dall’altezza dei cieli alla farsa, bassissima e desolata, delle cose terrene.

In tempo sia di elezioni che di mostra a Palazzo Reale di Bob Dylan, ma anche di Carnevale, ci permettiamo, allora, di pensare a un Dylan già intimamente “pittore” nella lirica più politica, nella musica più disegnativa e fisicamente avvolgente come lo scenario di un film, nei testi più letterari e crudamente affollati di carne. Un Dylan che da un lato colorisce con maschere buone per ogni carnevalata la presenza fisica di persone che si fanno figure, dall’altro compie l’operazione opposta: smaschera i finti redentori ed i buoni samaritani. Che, in fondo, come nel dipinto di Ensor, sono colpevoli, al più di essere sommersi nella folla dei peccatori, nella “ciurma sovraumana”. Così desolata, così colorata.

Antonio Maiorino

Milano // fino al 10 marzo 2013

Bob Dylan – The New Orleans Series

a cura di Francesco Bonami

PALAZZO REALE

Piazza del Duomo 12

02 875672

www.comune.milano.it/palazzoreale/

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati