Il fascino indiscreto della rovina. Una mostra alla Tate Britain

“Ruin Lust” porta a Londra - fino al 18 maggio - l’innamoramento tutto moderno per la decadenza architettonica. Da John Ruskin ad Alois Riegl, da Lars Svendsen a Franco La Cecla, la storia sull’arte s’intreccia alla critica dell’architettura, alla filosofia della moda, all’antropologia dell’abitare.

Ruinenlust è il termine tedesco per definire l’ossessionante scopofilia, nella cultura occidentale degli ultimi tre secoli, verso il consumo lento o repentino degli artifici edificati dell’uomo. Alla Tate Britain si incontrano opere di Turner (eloquenti i (non) finiti delle abbazie, dove i dettagli a penna diventano una partitura più incisiva delle riproduzioni in acquerello), Gustave Doré e la distruzione di Londra, ammirata da un viandante neozelandese ben prima dello spettatore di V for Vendetta; e poi Joseph Gandy e la celebrazione dell’allora nuova fiammante New Bank of England ritratta in frantumi, meno idilliaci ma non meno affascinanti di una rovina classica in un piranesiano paesaggio di campagna. Fino ai resti industriali e residenziali di oggi, con Tacita Dean, Rachel Whiteread, Paul Nash.

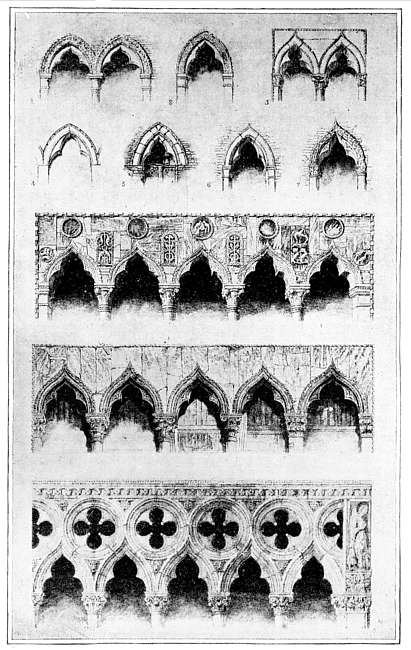

Come si articola tale oscillazione fra malinconia nostalgica e accesa iconoclastia? La passione per le rovine cresce nell’Europa romantica, e in Inghilterra attecchisce e fiorisce solcando l’onda del revival gotico, forma architettonica e culturale su basi nazionali. Le pietre di Venezia (1853) di John Ruskin è una lettura lirica delle architetture veneziane come oggetti d’affezione, venata da slanci ideologici verso un canone del gotico lagunare come forma irripetibile, che perde di vitalità e si estingue alle porte del classicismo rinascimentale.

Ruin Lust. Joseph Gandy, vista aerea della sezione della Bank of England da sud-est, 1830. Courtesy Trustees of Sir John Soane’s Museum e Tate, Londra

È tuttavia un altro libro del critico, Le sette lampade dell’architettura (1849), a innervare il dibattito contemporaneo attorno alla conservazione del costruito: il restauro è per Ruskin una “menzogna” attraverso cui l’edificio rimesso a nuovo, del vecchio, conserverebbe a malapena lo scheletro. Piuttosto che un salvataggio tardivo viene qui prescritto un amore preventivo: “Presta ai monumenti l’attenzione che meritano, e non avrai bisogno di restaurarli. […] Riserva a un vecchio edificio una cura premurosa; preservalo nel miglior modo possibile, a ogni costo, rispetto a qualsiasi influsso della decadenza”.

Da dove ha origine tale moderna affezione? Franco La Cecla, in Contro l’architettura (2008), considera Venezia come il prototipo del desiderio urbanistico europeo: creare “una città in cui valga la pena vivere”; così, in età moderna, “le pietre alludono ad altre pietre”, echeggiando o invocando altre mura che conservino il miraggio di un abitare felice. Ma cosa resta e resterà di tale tentativo, di Venezia, eco di qualsiasi età dell’oro? La storia del patrimonio mondiale dell’Unesco è esemplare: la Serenissima minacciata dalle maree, Firenze dalle piene dell’Arno, i templi egiziani di Abu Simbel dalla diga di Assuan, la quale determinerà lo spostamento del sito archeologico, pezzo per pezzo, di pochi metri.

Le minacce naturali o economiche di una catastrofe irrimediabile indicano ciò che è bene salvaguardare. È una tale premura che fa riconoscere allo storico dell’arte Alois Riegl, ne Il culto moderno dei monumenti (1903), la corsa alla salvaguardia nell’elaborazione di un concetto culturale. Una teoria che riconosce diverse sfumature d’attribuzione di valore rispetto ai monumenti. Ma il paradosso sorge nel momento in cui il “valore dell’antico” e il “valore di novità” si incontrano: “Dal momento che tutti i monumenti soffrono l’invecchiamento e gli effetti delle forze naturali, la completezza di forma e colore richiesta dal valore di novità è semplicemente irrealizzabile”. E a complicare tale contrasto entra in gioco un’ulteriore attribuzione: il “valore artistico relativo”, capace di optare per l’oblio e l’abbandono alla decadenza temporale.

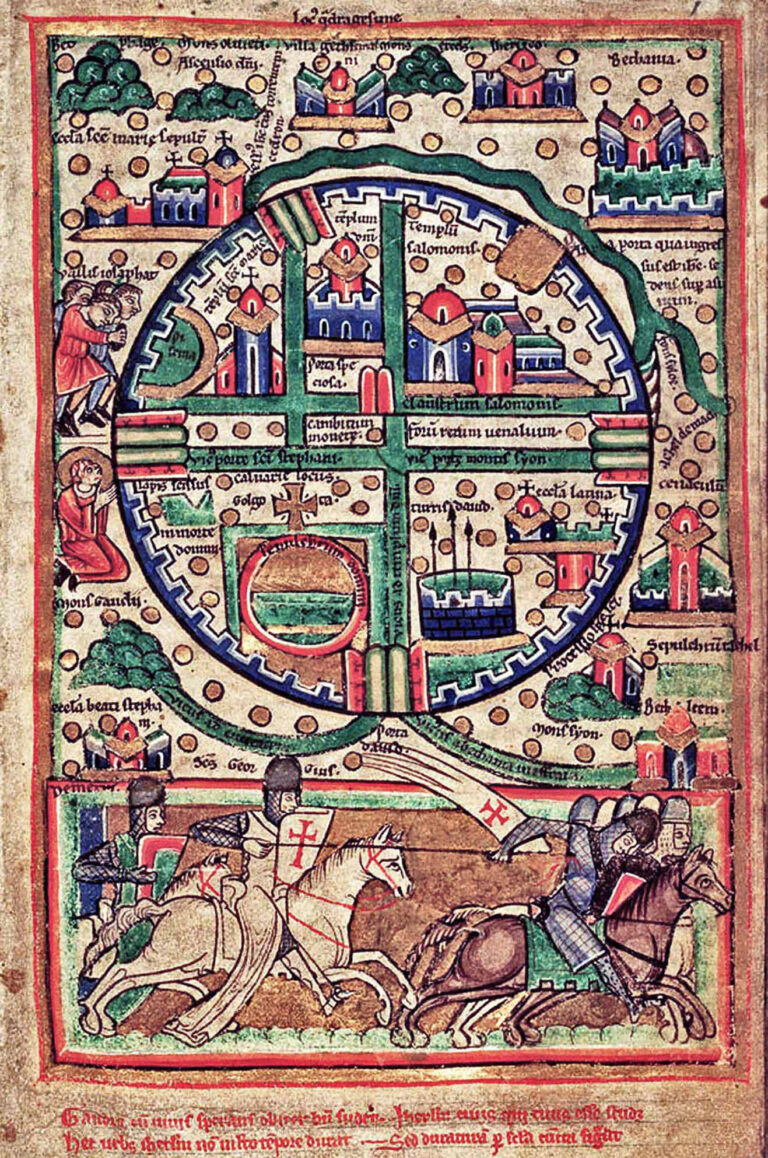

Che cosa entra in gioco nel gesto del demolitore? La boutade di Karlheinz Stockhausen rispetto agli eventi dell’11 settembre, visti come “la più grande opera d’arte di sempre” è da connettere con l’archivio iconografico occidentale, costruito attraverso l’uguale munificenza nel finanziare cattedrali e guerre sante. Gerusalemme veniva rappresentata, nel XIII secolo, come interamente cristiana; l’iconografia del devoto infedele, dall’Africa all’India, era quella di un artefice di “idoli immondi”, ricettacoli di demoni da annientare.

Dettaglio di miniatura della Fuga in Egitto e della Caduta degli Idoli, Francia centrale (Parigi), 1420 ca, ante 1422. British Library, Royal 20 B IV, f. 29

Esemplari le statue di divinità pagane, suicidarie al passaggio della sacra famiglia in Egitto (Matteo 2:13-23). Lo storico d’arte medievale Michael Camille, in The Gothic Idol (1991) considera il simulacro del medioevo “ambiguo e infido, tanto più se innalzato su un basamento”, il cui spettro stenta ad abbandonarci: “L’idolatria è ancora un problema teorico cruciale della cultura occidentale odierna, soprassatura di rappresentazioni”. Ciò che è utile in tempi secolarizzati e postcoloniali è l’analisi della trasmigrazione di una tale ambivalenza su scala universale, in qualsiasi campo della vita, specie dell’architettura.

Lars Svendsen, in Filosofia della moda (2006), ci aiuta a leggere la relazione fra un abito in vetrina e lo Shard di Renzo Piano, sponsorizzato come il drink della stagione lungo i binari della metropolitana londinese: “Siamo alla ricerca di un’identità e compriamo valori simbolici, con la piena consapevolezza che non dureranno. […] L’attenzione sul valore simbolico porta alla stregua di una nuova rotazione in crescita permanente, perché controllata dalla logica della moda”. Come possiamo emanciparci da tale catena senza soluzione di continuità? “Siamo aggrappati alle esperienze, e le esperienze sono completamente soggette a stimoli emotivi. Le analisi di mercato non possono dire alle aziende quali siano tali bisogni, perché simili bisogni non esistono ancora. Così non c’è alternativa tranne quella di creare nuovi bisogni, nuovi stimoli”. Siamo pronti a seguire il sublime che cresce di pari passo ai volumi nello skyline, nel momento in cui anche l’ultimo nuovo spigolo inizia a invecchiare.

Ruin Lust. Gustave Doré, The New Zealander in London; A pilgrimage, 1872. University Art Museum, University College London. Courtesy Tate, Londra

La Cecla, che registra “la boutiquizzazione dei centri storici italiani” e la connessione tra fashion designer e architetti, “creatori di trend”, è del resto vicino a un altro antropologo, Michael Thompson. Come quest’ultimo osserva in Teoria della Spazzatura: la creazione e la distruzione di valore (1979), “perfino una vasta componente dell’economia, come il settore residenziale, è soggetto esattamente alle stesse dinamiche sociali cui sottostanno i posaceneri in bachelite art-deco”; o, per dirla con Alois Riegl, al valore artistico relativo, influente rispetto ai trend da collezione. Nonché al gusto dell’abitare: “La moda ha rivestito un ruolo maggiore rispetto al cambiamento tecnologico nel determinare il rapido declino della casa [unifamiliare]”. Thompson ricorda anche come “chi controlla e possiede oggetti duraturi goda di un potere e prestigio maggiore di chi vive per tutta la vita in un mondo influenzato dalla transitorietà, o, ancor peggio, dalla spazzatura”.

Il diradamento della classe media porta dietro di sé l’impossibilità di lucidare il derelitto e negletto, lasciando al re mida sulla poltrona del gusto la possibilità di glassare d’oro ciò che non luccica. I ruderi come gli abiti, i grattacieli come i nostri bisogni. Per Thompson “gli oggetti non vengono prima delle idee, perché le idee sono gli oggetti stessi”: ciò che è inscritto in essi è in continuità con le nostre reazioni emotive e le nostre scelte. A noi, con buona pace di qualsiasi mercato di (bi)sogni, decretarne la durata.

Elio Ticca

Londra // fino al 18 maggio 2014

Ruin Lust

a cura di Brian Dillon, Emma Chambers e Amy Concannon

TATE BRITAIN

Millbank

+44 (0)20 78878888

information@tate.org.uk

www.tate.org.uk

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati