Niele Toroni. Peintre, tout simplement peintre

73 rue Damremont, nel quartiere di Montmartre. Ero lì per incontrare Niele Toroni, che in quel palazzetto antico e modesto lavorava e abitava, con sua moglie Dalmas. Lo avevo cercato tanto, a Parigi, tramite i suoi galleristi, Yvon Lambert prima di tutto. Eppure alla fine, come spesso accade, il modo più semplice e diretto è stato il più efficace: ho cercato il suo numero sull’elenco telefonico di Parigi ed è bastata una telefonata perché sua moglie mi invitasse a casa il giorno seguente.

Niele Toroni (Muralto, 1937; vive a Parigi) mi accoglie con entusiasmo: “Ecco il mio buchetto”, dice lui sorridendo. Diverse tele si trovano poggiate a terra, altre sono appese ai muri, tantissime foto, cartoline, inviti delle sue mostre e ancora carte, cataloghi e libri riempiono gli scaffali. Mi offre la sedia più comoda e non c’è verso di fargli cambiare idea. Sediamo intorno a un tavolino, accanto a una grande finestra aperta sul cielo grigio di una fresca giornata di luglio.

Comincia subito a parlarmi di sé e io ascolto, senza interromperlo, senza porgli domande. Mi parla di Muralto, dove è nato nel 1937, della piccola realtà in cui è cresciuto, quando faceva il chierichetto, e dove si è affermato, come maestro di scuola: “Insieme al sindaco ero tra le figure più di rilievo del mio piccolo paese”. All’età di ventidue anni, senza un avvenire certo, si trasferisce a Parigi a tentare la fortuna, munito del biglietto da visita di una persona fidata che abita lì e che può ospitarlo per qualche tempo. All’inizio non è facile, si guadagna da vivere lavorando con il gesso presso diversi scultori.

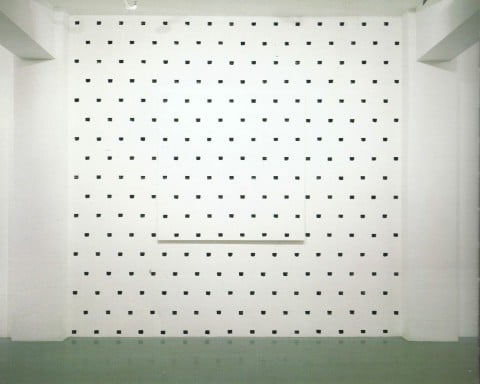

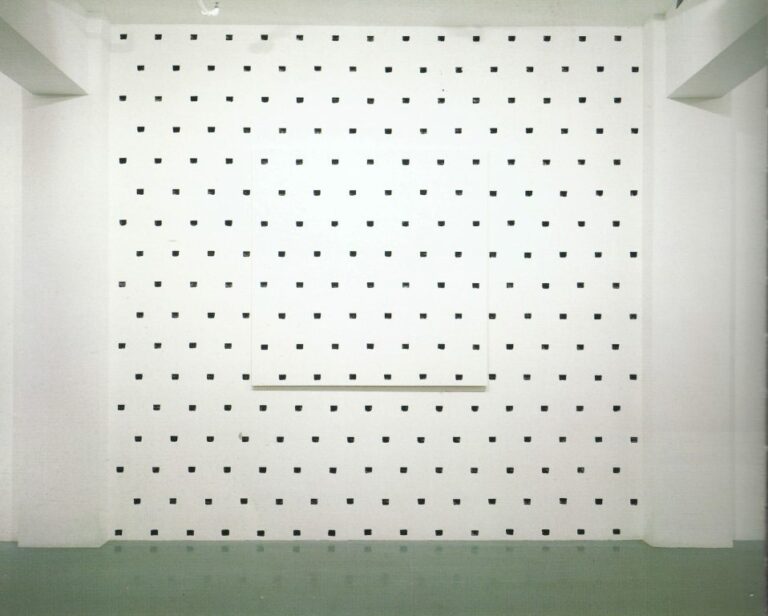

Il primo successo arriva con il gruppo BMPT (dalle iniziali dei suoi componenti: Buren, Mosset, Parmentier, Toroni) che ha vita breve ma garantisce grande visibilità ai quattro artisti che procedono a una critica radicale della pittura della fine degli Anni Cinquanta a Parigi. “Non eravamo un vero gruppo, volevamo solo fare un po’ di casino e siamo durati poco”, mi dice sorridendo. I principi guida dei quattro erano il rifiuto di comunicare un qualsivoglia messaggio e l’astensione da qualunque emozione, rivendicando la ripetizione di uno stesso motivo: Buren segna verticalmente le sue tele lasciando sempre lo stesso intervallo tra le linee, Mosset ripete cerchi neri identici su fondo bianco e Parmentier dipinge su una tela piegata tutta la superficie esposta, come un monocromo, per poi srotolarla determinando un’alternanza tra bande orizzontali colorate e bianche. Toroni, invece, lascia impronte di pennello numero 50 a intervalli regolari di 30 cm su tele cerate.

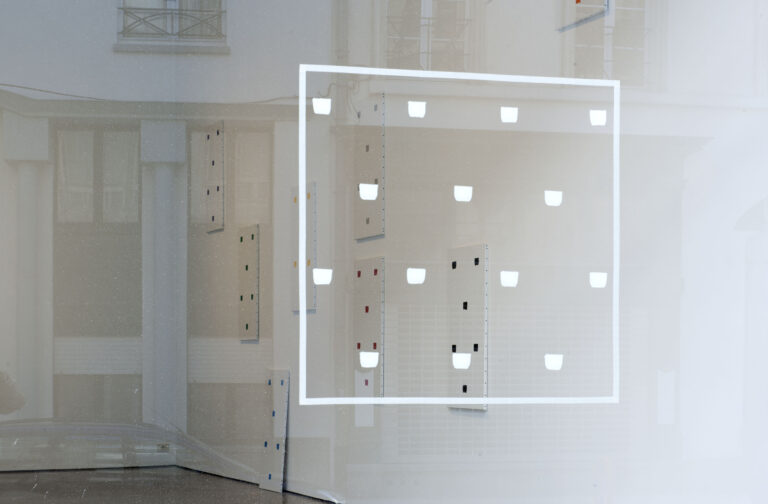

Ora interviene sui supporti più vari (tela, carta, carta di giornale, muro, vetro…) ma il metodo è rimasto sempre lo stesso. La definizione di questo metodo è sufficiente a descrivere tutto il suo lavoro. Chiara, semplice, letterale, come quella di “travail/peinture”con cui Toroni è solito definire la sua arte, come quella di “peintre, tout simplement peintre”con cui descrive se stesso. Cerco di capire qualcosa di più di quel modo che mi appare così rigido nelle sue regole e sempre uguale a se stesso nell’esito, soprattutto oggi, in un clima che certo non è da seconda neoavanguardia. Ma Toroni non ha paura della ripetizione: “La ripetizione è alla base della vita, il nostro cuore batte sempre allo stesso modo e proprio il suo battito ripetitivo garantisce la vita”, mi dice animatamente. Applicando le sue impronte ha ridotto all’essenziale gli elementi della creazione artistica, come un’equazione ridotta ai suoi minimi termini: pittura, colori, strumenti, supporto, contesto.

Lo hanno considerato per questo un artista concettuale, ma la sua pittura è in realtà quanto di più lontano ci sia dal puro concetto: fisicamente concreta, immediatamente percepibile, di per sé eloquente. “Qui in Francia si usa molto cercare di definire gli artisti con grandi parole come conceptuel, constructiviste… Io al massimo posso definirmi con-peintre!”, dice ridendo. Se i suoi contemporanei concettuali e minimalisti sono arrivati a separare l’idea dall’esecuzione, Toroni ha voluto applicare sempre le sue impronte senza delegarle, scegliendo di intervenire proprio nei luoghi di scarto, limite, margine.

Mi racconta di aver lavorato su un sottoscala in Germania: “Ogni tanto mi ritrovo nelle gallerie dove hanno occupato tutte le pareti, vedo un angolo che mi piace, una porta, un sottoscala e lo scelgo come superficie per dipingere. Poi tutti mi fanno i complimenti per la scelta del luogo. Io vorrei rispondere loro: avevate tutta la galleria, potevate sceglierlo voi questo sottoscala! Io sarei stato felice anche di dipingere sulla parete!”, dice divertito. C’è tanta ironia nelle sue parole, ma intuisco il suo bisogno di ridimensionare le speculazioni critiche per evidenziare l’immediatezza e la semplicità della sua pittura: “È questa semplicità di mezzi che mi procura una sorta di libertà”.

Possiamo infatti dilettarci nel tentativo di definire il “modulo” impronta in termini critici e di determinarne la portata storico-artistica, ma a questo hanno già pensato, tra gli altri, René Denizot, Benjamin Buchloh e più tardi Harald Szeemann. Possiamo ricorrere alla filosofia kantiana, all’organizzazione sistematizzata della superficie pittorica modernista, allo stato indicale del segno e perfino all’alienazione nel lavoro e alla diffusione capillare del capitalismo dei segni. Non dobbiamo però dimenticare quella dimensione concreta, quella fatica dell’artista che esplora lo spazio, anche il più angusto, e vi lascia una traccia di sé che affida con generosità (come dice Bernard Marcadé) allo sguardo dello spettatore, perché questi possa farla rivivere sotto i propri occhi, testimone sempre di una nuova epifania. “Io lavoro e poi lascio che il lavoro lavori da sé”, ripete più volte.

L’ultima volta che l’ho incontrato eravamo a Bruxelles per una sua mostra alla Galleria Greta Meert. A cena si parlava degli Anni Settanta, del suo amato Marcel (Broodthaers), di Düsseldorf, dei locali di Bruxelles, delle birre della Mort Subite e del jazz dell’Archiduc. Si parlava del passato e pensavo a come oggi sia difficile riscoprire l’essenza dei colori primi, la loro elegante armonia, il sottile dialogo che intrattengono con lo spazio e con il supporto e l’energia palpitante di ogni impronta che produce un ritmo che ciascuno può sentire proprio: un ritmo che scandisce la vita.

Giovanna Fazzuoli

1 / 18

1 / 18

2 / 18

2 / 18

3 / 18

3 / 18

4 / 18

4 / 18

5 / 18

5 / 18

6 / 18

6 / 18

7 / 18

7 / 18

8 / 18

8 / 18

9 / 18

9 / 18

10 / 18

10 / 18

11 / 18

11 / 18

12 / 18

12 / 18

13 / 18

13 / 18

14 / 18

14 / 18

15 / 18

15 / 18

16 / 18

16 / 18

17 / 18

17 / 18

18 / 18

18 / 18

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati