Shit and Die di Maurizio Cattelan? Niente di più di una bella mostra

Genio e versatilità di un artistar. Maurizio Cattelan confeziona una bella mostra, a Torino, nelle vesti di curatore. Un altro colpo andato a segno. Ma senza indovinare la linea del futuro. Un tour attraverso opere, intenzioni, limiti e pregi di un progetto che seduce, raccontando quel che siamo ed eravamo. E poi?

Sesso, soldi, morte, corpi, potere, relazioni affettive. E ancora radici, territori, storia, polvere e cenere. Senza dimenticare la provocazione, l’ironia e una certa amarezza di fondo. Il cocktail di Shit and Die è esplosivo, già solo a sciorinarne gli ingredienti. Maurizio Cattelan non sbaglia un colpo. Non ne ha mai sbagliato uno, anche quando ha sfornato un lavoro più debole di un altro. Perché la maestria del packaging, del format e della comunicazione, tra le sue mani diventa incisività, squarcio. Qualcosa che resta. Con l’eco di una risata, un pugno nello stomaco, un’allegra piroetta o una vertigine acuta. L’unico vero artista di peso che l’Italia abbia imposto sul panorama internazionale nell’arco degli ultimi quindici anni.

E non sbaglia, Cattelan, nemmeno quando esce dai suoi panni mettendosi a fare altro. Editore, curatore, organizzatore, mente lucida di brillanti operazioni di marketing. Un merito su tutti (che per molti sarà un demerito, ma tant’è)? L’avere definitivamente messo in cantina lo stereotipo dell’artista pseudo bohèmien, relegato ai margini del sistema e compiaciuto di quella stessa marginalità.

Cattelan nasce come bad boy dell’arte, discolo per definizione, politicamente scorretto per indole e ruolo, capace però di tramutare tutto questo nel suo grimaldello speciale: un modo per penetrare il sistema, piazzarvisi in mezzo e dominarne il campo. Orientandone persino il mood e la direzione. Lezione numero uno: come essere vincenti, smitizzando il cuore del mainstream, in equilibrio tra complicità e leggerezza. Che piaccia o no, una testimonianza esatta dello spirito del tempo. Il nostro. Un’epoca incastrata tra una pioggia di glitter e una slavina di macerie.

Myriam Ben Salah, Maurizio Cattelan, Marta Papini – foto Pierpaolo Ferrari

Artista, ma anche curatore. Cattelan monopolizza così l’appuntamento numero venti di Artissima, confezionando una mostra per la sezione off della fiera (One Torino), nata già con la camicia: tutti ne parlano, prima ancora di vederla.Il caso esplode intorno a lui, icona vivente dell’art system internazionale, e intorno a quel titolo scaltro, efficace, provocatorio, studiato per ottenere il massimo dell’attenzione mediatica e per farne, addirittura, un brand. Shit and Die, un marchio stampato su gadget e t-shirt, un suono facile e tagliente, una carica concettuale inequivocabile. Potrebbe essere il logo di una linea fashion, il titolo di un film o di una canzone, mentre evoca frammenti di Freud, de Sade, Bruce Nauman.

Dopo il nome e il personaggio, però, c’è la mostra. Opere, concept, allestimento. E una sede suggestiva, come il settecentesco Palazzo Cavour. Qui Cattelan, affiancato da Myriam Ben Salah e Marta Papini, imbastisce la sua narrazione molteplice – eppure organica – intorno a temi ancestrali che riguardano vita, morte e istinti primordiali del genere umano. “Caga e muori”: non c’è altro che il corpo – oltre le forme e le categorie sociali – con le sue pulsioni e le sue tragedie, con la sua fragilità, l’orizzonte della fine e il senso dell’attaccamento viscerale alla natura.

Le intenzioni? Raccontare il piano obliquo dell’”umano troppo umano”, attraverso opere di artisti di livello – alcune prodotte ad hoc – intrecciando il tutto con un ritratto trasversale di Torino. Una cornice, quest’ultima, imposta dal contesto e dall’occasione, che però lui risolve con destrezza, inventandosi un viaggio nel ventre della città, tra i sentieri foschi e luminosi della sua storia, e attaccandosi all’alone di mistero che sulla capitale sabauda si posa, da sempre. Quella patina notturna e aristocratica entro cui il motivo di Shit and Die prova a declinarsi.

Shit and Die – The Hug, 2014

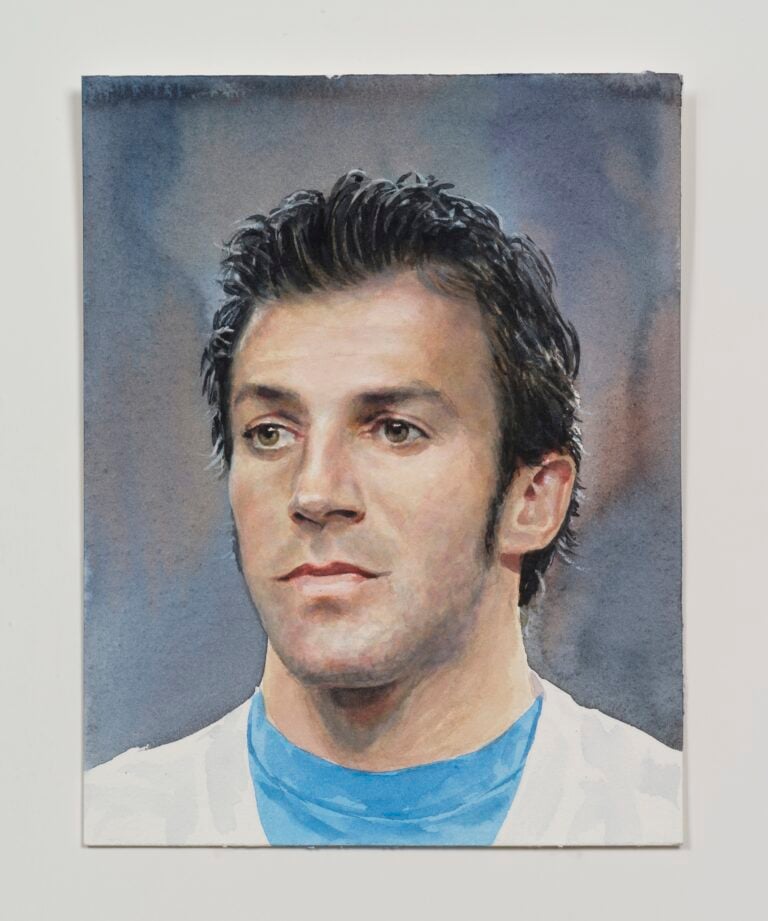

Cucita con maestria, la mostra funziona e l’impalcatura regge. Grazie soprattutto ad alcune intuizioni. Bene per l’ouverture affidata al muro di banconote di Eric Doeninger, tra riflessioni sul falso d’autore e celebrazioni del grande feticcio universale; ancora meglio per alcune delle sale a seguire. L’africano Pascale Martine Tayou, ad esempio, edifica un paesaggio claustrofobico, sorta di caverna primordiale fatta di oggetti di recupero, totem e utensili scovati per la città; oppure la quadreria di autori vari, dedicata a volti noti della Torino che conta, per un’immancabile immersione nel pop: stili, tecniche e formati differenti, immortalando su tela Lapo Elkann, Gigi Buffon, Marisa Merz, Rita Pavone, Alighiero Boetti, Luciana Littizzetto, Achille Occhetto, Alessandro Del Piero…

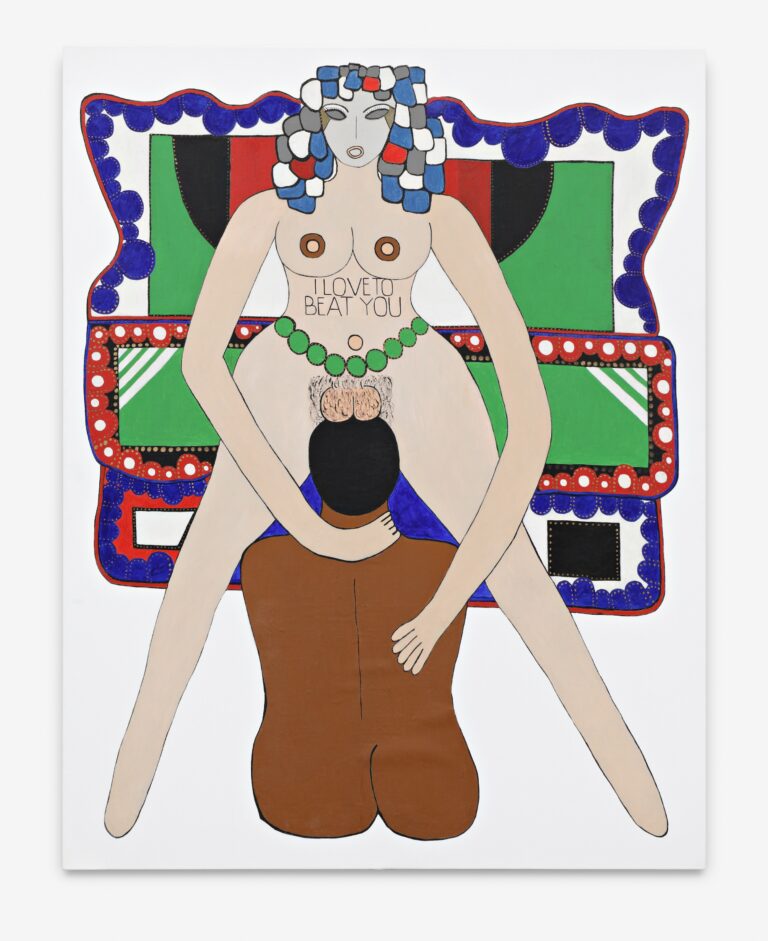

Più scontata la sezione sul femminile e la sessualità, con importanti opere di artiste come Dasha Shishkin, Doroty Iannone, Tracy Emin, Andra Ursuta. Ma qui il senso del dejà vu è forte e persino retorico, a tratti. Senza queste sale la mostra sarebbe stata in piedi comunque, guadagnando persino in compattezza.

Un’operazione di qualità, nonostante qualche lavoro meno riuscito (l’installazione di Davide Balula) o fin troppo visto (gli immancabili metronomi di Martin Creed). Talmente attrattiva da aver monopolizzato Artissima e neutralizzato il format aperto di One Torino: cosa inventarsi dopo? Come far funzionare, con eguale forza, la sezione esterna della fiera nell’edizione 2015? Tuttavia, presa di per sé e staccata dalla giostra fieristica,questa mostra non è una prova decisiva.

Traducendo alla perfezione lo stato dell’arte e l’impasse creativo in cui si naviga (a vista) sulla soglia del terzo Millennio, Shit and Die non apre nessuna direzione nuova. Seduce ma non sorprende. Indica ma non sradica. Punta il coltello ma non ferisce. E così, la crisi del presente – che è economica, politica e quindi culturale – prosegue in questa auto rappresentazione ossessiva – a volte di maniera, altre di fine intelligenza – senza che uno scossone giunga a rimescolare le carte.

Shit and Die – sezione Double Trouble – Dasha Shishkin

Una mostra bella, come tante ce ne sono nel mondo? In qualche modo sì. E certo non è poca cosa, oggi, farsi conquistare da un progetto espositivo, discuterne, rifletterci, ricordarne alcuni passaggi. Quando noia e mediocrità sono la norma, anche ai massimi livelli. Ma una bella mostra non è, in automatico, una grande mostra. Se per grande intendiamo qualcosa che si avvicini all’unicum, a una demarcazione, a una intuizione radicale, a una pagina non letta.

Cattelan, figlio degli anni Ottanta, esploso nei Novanta e consacrato all’alba del XXI secolo, impagina un racconto che è saturo di quel medesimo esprit culturale, restituendone un buon concentrato, ma senza spalancare aperture significative. Qui, il vero limite.

E nel fare questo rimette al centro del dibattito qualcosa che sta connotando le scelte curatoriali del momento. Il rapporto con la Storia.

Dall’ultima Manifesta alla Biennale di Berlino targata Juan A. Gaitán, passando per la prossima Biennale veneziana di Okwui Enwezor, il fantasma del passato torna, come un mantra, a orientare gli sguardi. Nei casi migliori non in forma di mero nostalgismo, quanto come recupero identitario, riappropriazione e rielaborazione di temi, icone, fatti ed illuminazioni da cui sono venuti fuori i grandi movimenti dell’Occidente moderno. Una fuga all’indietro? Non proprio. Piuttosto un tentativo di ricaricare le pile, di riattivare dei processi non del tutto compresi e di rimettere in ordine i pezzi, dopo la tempesta. Per capire cosa si è inceppato e da quale punto è possibile ripartire. Un fatto sano, se condotto con uno slancio in avanti. Slancio che la mostra di Palazzo Cavour non riesce a raggiungere.

Shit and Die – Stelios Faitakis

Anche Shit and Die si abbevera dal tessuto storico di Torino, dell’Italia, del mondo occidentale. E lo fa recuperando alcuni autori storicizzati, con le loro rivoluzioni indimenticate: da Aldo Mondino, tessitore di straordinari tappeti in legno, ambigui monumenti alla bellezza orientale, ad Adriano Olivetti, inventore di utopie urbane e abitative; da Valie Export, che nel 1969 irruppe in un cinema porno di Monaco con un mitra in mano e i genitali in bella vista, a Carlo Mollino, di cui sono esposte alcune foto erotiche, scattate nella “Casa del riposo del guerriero”, l’appartamento torinese in cui mai abitò e che allestì come suo testamento estetico e spirituale. Ma lo fa anche immergendosi nel gusto sottile delle rovine, della citazione, dell’origine, entro cui provocare, a sorpresa, dei piccoli cortocircuiti.

Tre esempi. La straordinaria stanza affidata alla pittura murale del greco Stelios Faitakis, ispirata alla tradizione sacra ortodossa, che rimette in scena alcuni eventi della recente storia cittadina: l’ultima manifestazione di Lotta Continua (1976), la costruzione del traforo di Frejus o la crisi psicotica di Nietzsche, in Piazza Carlo Alberto. Ancora, la potente sala dominata da una forca, usata fino all’Ottocento per le impiccagioni, in dialogo con gli antichi vasi del Carcere Le Nuove, impreziositi dalle iscrizioni dei prigionieri, e con i dipinti di Markus Schinwald, copie perfette di quadri ottocenteschi, alterati da strani innesti corporei. Oppure la sezione “Fetish”, lo studiolo di Cavour in cui l’artista-curatore ha compiuto il gesto brillante: accostati gli oggetti del Conte alle foto della sua cugina prediletta, la Contessa di Castiglione, amante di Napoleone III, Cattelan impacchetta tutto nel cellophane, congelando in una bolla sintetica memorie, peccati e scritture segrete. La storia come dialettica tra feticismo, mistero e disvelamento.

Shit and Die – sezione Bite the Dust

E quell’innesto tra ricerca contemporanea e reperti di antiche collezioni museali (Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso, Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando, Casa Mollino, Museo del Risorgimento) è un altro stilema che ricorre, ovunque, e che qui trova la misura giusta.

Shit and Die, allora, è una mostra robusta, a tratti intensa, con qualche debolezza, ma nient’affatto rivoluzionaria. Una mostra che si srotola con arguzia lungo un’era di decadenza. Epitaffio vitale, iscritto sul bordo di un tempo che continua a morire. Striata di ombre e di improvvise folgorazioni, (troppo) corretta, meditativa e in qualche punto eccentrica, racconta la tormentata parabola di un Occidente scisso da se stesso e in cerca di una manovra definitiva. Tra eros e morte, tra passato e futuro: un’altalena inquieta che non stacca, ancora, la sua ombra dal suolo.

Helga Marsala

1 / 24

1 / 24

2 / 24

2 / 24

3 / 24

3 / 24

4 / 24

4 / 24

5 / 24

5 / 24

6 / 24

6 / 24

7 / 24

7 / 24

8 / 24

8 / 24

9 / 24

9 / 24

10 / 24

10 / 24

11 / 24

11 / 24

12 / 24

12 / 24

13 / 24

13 / 24

14 / 24

14 / 24

15 / 24

15 / 24

16 / 24

16 / 24

17 / 24

17 / 24

18 / 24

18 / 24

19 / 24

19 / 24

20 / 24

20 / 24

21 / 24

21 / 24

22 / 24

22 / 24

23 / 24

23 / 24

24 / 24

24 / 24

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati