Stato d’urgenza permanente. Mona Hatoum a Londra

Tate Modern, Londra – fino al 21 agosto 2016. “Spesso l’opera parla di un conflitto e di una contraddizione, e questi ultimi possono essere entrambi latenti nell’oggetto stesso”. Metalli affilati a misura d’uomo, installazioni dall’alto livello voltaico, video di endoscopie ingrandite, keffieh ricamate con capelli. Alla Tate Modern le opere di Mona Hatoum sono esplicite ed elusive, ostili e intimamente familiari. Una densa mostra mette in luce un percorso artistico senza tregua.

SOTTO ASSEDIO

Mona Hatoum (Beirut, 1952) è un’artista che non lascia spazio all’immaginazione, allargandola, allo stesso tempo, verso i recessi più umbratili dell’umano. Mutuando i linguaggi da diverse correnti artistiche – minimalismo, arte concettuale, surrealismo e arte relazionale – l’artista presenta alla Tate Modern una mostra sviluppata per corrispondenze fra materiali, oggetti e performance.

Hatoum arriva in Inghilterra nel ’75, poco prima che a Beirut, dove cresce da genitori palestinesi, scoppi la guerra civile. L’artista indagherà la propria condizione di cittadina sradicata dal proprio paese fin dai primi giorni dell’esilio; unirà tale necessità al bisogno di reagire, con l’arte, a relazioni di potere discriminatorie presenti a vario livello sociale, specie a scapito di determinati gruppi di cittadini – donne, immigrati, poveri, neri, disoccupati. È fin dalle prime performance (Under Siege, 1983; The Negotiating Table, 1983; Position Suspended, 1986) che emerge un’investitura politica di una ricerca artistica fortemente simbolica, spesso manifesta attraverso una netta divisione tra performer e pubblico.

AMAREZZA LATENTE

Usando il proprio corpo come medium artistico, Hatoum riflette inoltre su limiti di natura linguistica, geografica ed emotiva, indagati perché essi stessi diventino, piuttosto che più intelligibili, articolati: l’opera video So Much I Want to Say (1983) mostra il volto dell’artista, un primissimo piano cinematografico, censurato da mani maschili, strette a renderlo progressivamente muto. In Measures of Distance (1988) fotografie di un nudo di donna incrociano diverse voci: l’artista che legge con voce malinconica, in inglese, una lettera a lei indirizzata dalla madre, unita a una conversazione dal tono disteso, in arabo, tra le due donne, ora riunite oltre ogni confine. Rimane una latente amarezza, data dalla difficoltà nel mediare tra barriere linguistiche e generazionali.

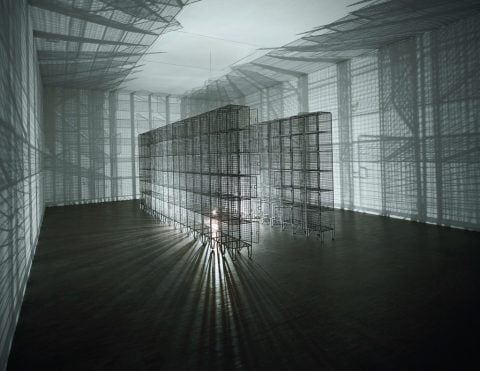

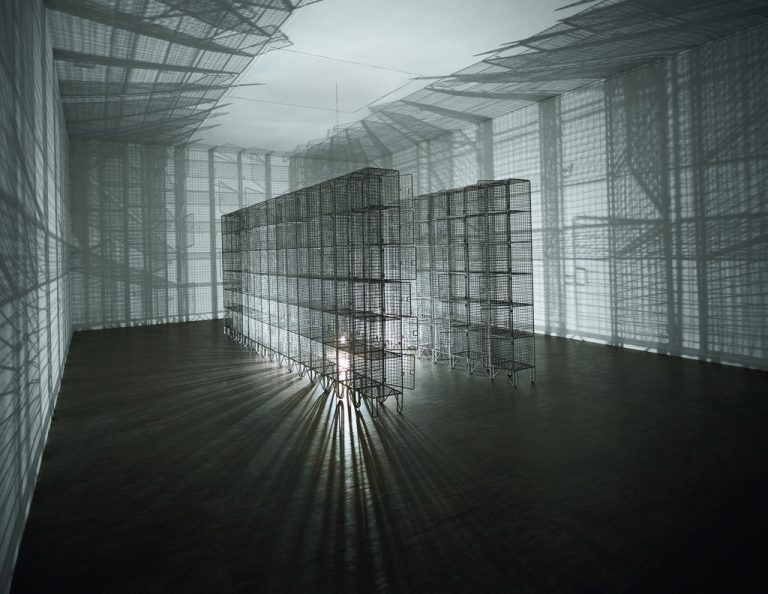

Mona Hatoum, Light Sentence, 1992 – Centre Pompidou, Parigi – photo Philippe Migeat – Courtesy Tate Modern, Londra – © Mona Hatoum

SOTTO OSSERVAZIONE

Tra installazioni e oggetti-sculture si susseguono documentazioni di performance che indagano il corpo, materia imprescindibile per fare arte: primo fra tutti, il corpo del performer. Un’entità isolata e spiata: in Look No Body! (1981) una videocamera permette agli spettatori di osservare l’artista dentro una toilette; Corps étranger (1994) è un’installazione ambientale in cui il video di un’endoscopia è ingrandito a misura d’uomo. Nella performance e video Under Siege (1982) e Changing Parts (1984), il corpo è ancora reificato e inerme: ingabbiata in una doccia, e in un box trasparente, svestita, incapace di stare in piedi su uno scivoloso strato d’argilla, l’artista è sempre osservabile dallo spettatore, testimone e secondino.

OGGETTI DI (DIS)AFFEZIONE

Il corpo umano può inoltre rivivere in accessori, vestiti, utensili: keffieh ricamate con lunghi capelli bruni, o collier fatti dello stesso materiale; sedie da esterni che vedono crescere, sulla propria struttura, peli pubici femminili (Jardin Pubic, 1993). Attraverso tali oggetti perturbanti l’artista favorisce le condizioni di un processo di straniamento, strategia tipica dei surrealisti; tale reazione, tuttavia, si amplifica, fino a favorire un crescente senso di disagio, incontrando le installazioni.

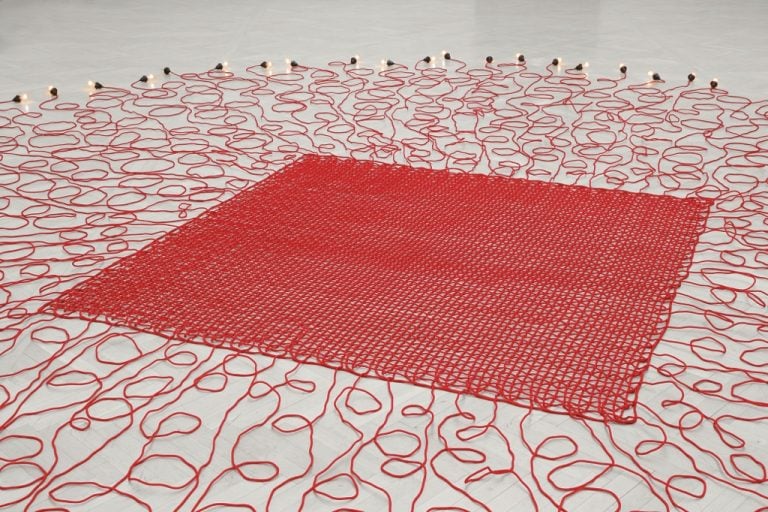

Tale straniamento percettivo e emotivo è amplificato dalle opere più grandi perché potenzialmente più pericolose. Una sensazione alimentata inoltre da precise condizioni fisiche: Light Sentence (1992) e Undercurrent (red) (2008) usano luce elettrica e motori, influenzando spazio e condizioni luminose. L’inanimato sembra eseguire operazioni guidate da un’autonoma coazione a ripetere, per creare una potenziale condizione di rischio: in Homebound (2000), cavi conduttori d’alta tensione collegano tra loro diversi utensili metallici. A proteggerci, una barriera di fili d’acciaio, segno che tali oggetti si toccano solo con lo sguardo.

Mona Hatoum, Hot Spot III, 2009 – photo Agostino Osio – Courtesy Fondazione Querini Stampalia Onlus, Venezia e Tate Modern, Londra – © Mona Hatoum

SENZA QUIETE

Opere minacciose, ma anche fragili: non è un caso che la mostra sia sponsorizzata con la fotografia di HotSpot III (2009). Su un mappamondo in acciaio, le congiunture di tubi in neon, dalla sottile linea infuocata, vibrano del gas da cui sono percorsi: tremolio tra vita e morte, ritmo di un mondo che è “una zona rossa, stretta in una morsa di conflitto e agitazione”.

L’arte di Mona Hatoum ci ricorda la nostra intrinseca fallibilità, determinata da un’inesauribile tendenza (auto)distruttiva. È allo stesso tempo un memento mori al contrario: le sue opere ci richiamano alla vita, intimandoci di scegliere, con urgenza, di fare qualcosa.

Elio Ticca

Londra // fino al 21 agosto 2016

Mona Hatoum

a cura di Clarrie Wallis, Katy Wan e Christine Van Assche

TATE MODERN

Bankside

+44 (0)20 78878888

visiting.modern@tate.org.uk

www.tate.org.uk

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati