Antonio Ligabue, artista visionario. Dai margini dell’esistenza al cuore della pittura

Un documento raro, girato negli anni Sessanta, che svela volto, gesti, riti e ispirazioni del grande pittore naïf, Antonio Ligabue. Frammenti da una biografia segnata da emarginazione e disagio psichico. E da uno straordinario talento

Artista outsider, pittore naïf, genio tormentato. O semplicemente “El matt”. Così lo chiamavano a Gualtieri, paese d’origine del padre adottivo: Antonio Ligabue, per la gente, era semplicemente “Il matto”. E ci avrebbe messo una vita a guadagnarsi un’identità, grazie a quella vocazione straordinaria che, da autodidatta, lo aveva spinto verso una dimensione della pittura primordiale, spirituale, profondamente umana e insieme selvatica.

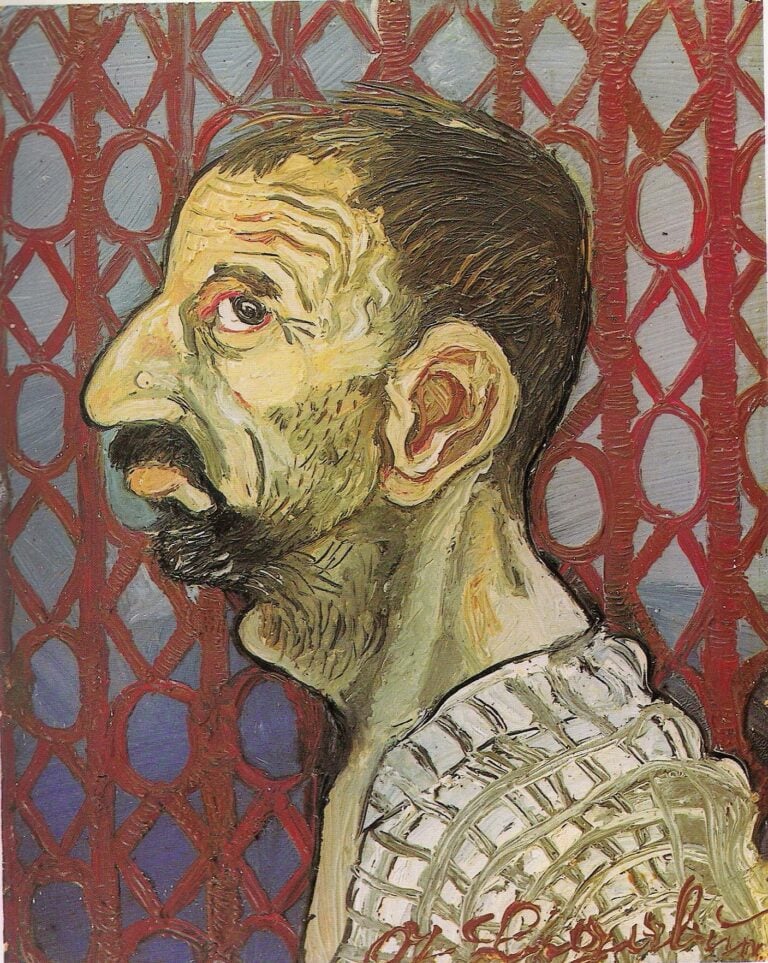

Antonio, nato a Zurigo nel 1899 da una ragazza madre italiana, fu riconosciuto nel 1901 da Bonfiglio Laccabue, l’uomo che la prese in sposa. Presto venne però affidato a Johannes Valentin Göbel ed Elise Hanselmann, coppia indigente, costretta a spostarsi di continuo in cerca di lavoro. Iniziò così, per lui, la lunga odissea di nomadismi, sradicamenti, violenze, abbandoni. Un carattere difficile e l’insorgere di un chiaro disagio psicologico furono il suo marchio, fin da ragazzino; povertà e ignoranza fecero il resto: il primo ingresso in manicomio nel 1917, dopo una grave crisi di nervi. Da allora fu tutto un susseguirsi di ricoveri, fughe, denunce, vagabondaggi, autolesionismi, tentativi di recupero.

Antonio Ligabue, Autoritratto

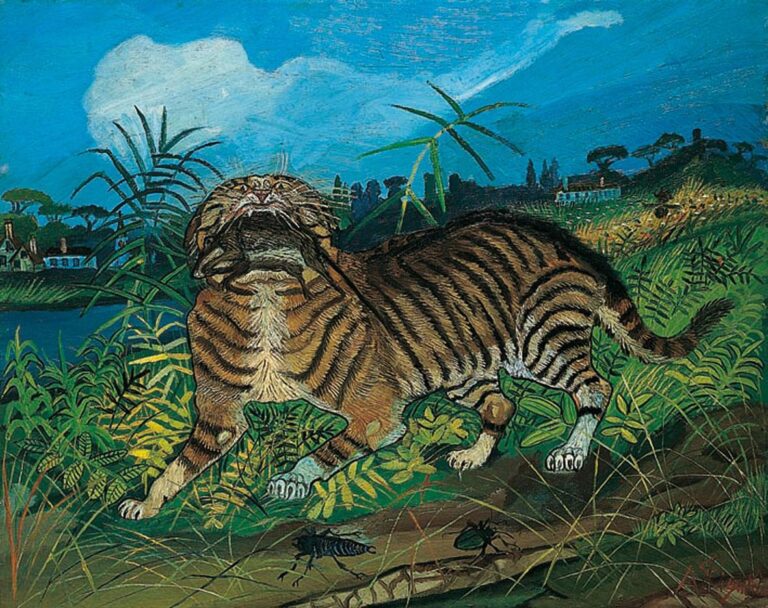

L’incontro con la pittura fu precoce e salvifico: dal 1920 in poi sarebbe stata la sua compagna di viaggio. Fino a destare l’interesse di altri artisti, critici e mercanti, che via via lo sostennero. Con lo slancio genuino dell’infanzia e un singolare pathos espressionista, con quella sua capacità di intercettare le forze segrete della natura e di farne allucinata narrazione, Ligabue partorì paesaggi feroci ed incantati, flore e faune straziate da cromie accese, autoritratti e scene di fiaba… Centinaia di storie diurne, scavate nella notte di un’esistenza costellata di solitudini. Sempre sul limite tra la forma esatta, illustrativa, e una specie di orrore latente, d’esasperazione. Tanto erano brillanti le sue tele, tanto era mesta la sua condizione di naufrago, rannicchiato ai margini dell’esistenza.

Eccola, la follia di Antonio Ligabue, nella fragilità che lo esponeva all’emarginazione: non avere un posto nel mondo, non conoscere il senso dell’affetto, non possedere una direzione. Ed eccola, la sua pittura: storie di piante, animali, predatori, contadini; storie di un mondo semplice e rurale; storie intrise di una bellezza antica. Qualcosa a cui appartenere, da cui lasciarsi definire. Trovandosi, nello spazio della tela.

Antonio Ligabue – Tigre assalita dal serpente

Nel 1962, tre anni prima della sua morte, Raffaele Andreassi gli dedicò un documentario, trasmesso in TV solo nel 1977. Una testimonianza preziosa, in cui dipingere è anche compiere uno rituale magico, prima di esporsi all’incantesimo della visione; in cui i versi degli animali prendono il posto delle parole; in cui l’idea dell’amore è tutta nella sua rappresentazione autistica o nella sua invocazione tenera, quasi filiale. La cinepresa ruba alla vita di Ligabue frammenti di verità, scavando tra le rughe della faccia e delle mani ossute, tra le pagine di una biografia senza riscatto, tra le pieghe di una pittura vitalissima, visionaria. Così ingenua e così feroce. Mai abbastanza compresa, forse. Pittura della nudità, che inchioda all’evidenza della cose. Quella della realtà, capovolta nella follia. E viceversa.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati