L’orrore dello stupro, secondo Erik Ravelo. Una nuova campagna sociale che fa discutere. E su Facebook scatta la censura

L’immagine è forte, non c’è dubbio. Di quelle che funzionano come un pugno nello stomaco. Disorientando, ma sul filo di un’idea: niente di gratuito, semplicemente una forma di comunicazione aggressiva, in cui alla cura estetica corrisponda una sonora provocazione etica. E del resto, Erik Ravelo Suarez, artista ed attivista cubano, direttore creativo di Fabrica ed […]

L’immagine è forte, non c’è dubbio. Di quelle che funzionano come un pugno nello stomaco. Disorientando, ma sul filo di un’idea: niente di gratuito, semplicemente una forma di comunicazione aggressiva, in cui alla cura estetica corrisponda una sonora provocazione etica. E del resto, Erik Ravelo Suarez, artista ed attivista cubano, direttore creativo di Fabrica ed erede della lezione di Oliviero Toscani, alle sue immagini shock ci ha abituati da tempo. L’ultima – realizzata in collaborazione col giovane fotografo cinese Shek Po Kwan – ha per oggetto l’orrore dello stupro. Ritratti di donne senza volto, ad altezza d’inguine, con tutta la grazia di corpi levigati, statuari. Un dettaglio racconta l’oscenità del dolore: sulle mani, che coprono i genitali, dei segni sono incisi sulla carne, come piccole vagine o fori di pallottole. Stimmate. Nel gesto che occulta, la cicatrice indelebile svela il peso di una croce comune.

Fecebook censura la campagna di Erik Ravelo

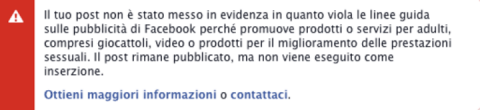

La strategia comunicativa di Erik nasce per dividere, per creare reazioni. E la contestazione, l’imbarazzo, il fastidio, sono messi in conto. A non essere previsto era, in questo caso, l’ostracismo da parte dei social. Facebook in particolare. Che non smentendo la propria attitudine (goffamente) censoria, ha impedito a Ravelo di acquistare una promozione per la sua campagna: avrebbe violato le linee guida della community di Zuckeberg. Blasfema? Pornografica? Nessuno dei due, ma tant’è. Da qui la reazione, col classico effetto contrario: le immagini iniziano a viaggiare e diversi blog internazionali riprendono la notizia. “Facebook è pieno di messaggi di odio, di nudi, di foto sexy”, si sfoga lui. “Gente che fa sesso, scene di guerra, bombardamenti, terrorismo, decapitazioni. Accettiamo di tutto. Persino i reclutamenti della Jihad passano da qui. E ogni sorta di prodotto commerciale viene sponsorizzato. Ma se voglio “pubblicizzare” dei valori, allora no, non è consentito. Come può un messaggio contro lo stupro essere considerato una violazione?”.

Erik Ravelo – campagna contro lo stupro – 2015

Rabbia comprensibile. Anche se i meccanismi alla base di queste restrizioni sono praticamente automatici. Certe cose non passano, di default, nel tentativo di preservare la sensibilità di tutti. Ma se tanti sono gli errori grossolani commessi (non si contano le censure di opere d’arte, inclusi grandi classici della pittura o della fotografia), qualche volta sono anche arrivate le scuse, accompagnate da normative meno severe: è il caso delle immagini di donne che allattano, finalmente consentite, dopo una vasta campagna di protesta.

Quello che urta, tuttavia, non è neanche la censura in sé, regolata per l’appunto da dispositivi informatici, necessari per gestire milioni di utenti. Il punto è la carenza di controllo, semmai, là dove servirebbe: quante pagine, gruppi, contenuti di taglio violento, razzista, neonazista, omofobo, prolificano indisturbati, nonostante opportune segnalazioni? “Questo post non viola la nostra policy”: risposta frequentissima. Peccato che il post in questione fosse il classico virus porno o un messaggio platealmente antisemita. La campagna anti-stupro, però, non s’ha da fare. Storie di ordinaria schizofrenia social.

– Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati